フランスの遺産を巡る vol.2 その2 〜大通り〜 [フランスのお宝]

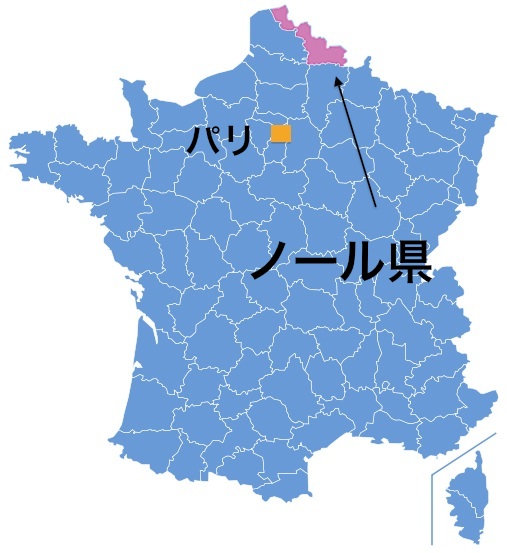

ノール県の三大都市、リール、ルベ、トゥルコワンを結ぶY字型の道は、かつて“グラン・ブールヴァール(Grand Boulevard)(大通り)”と呼ばれていました。

19世紀終わりから20世紀初めにかけての産業の拡大に伴う人口増加や労働者の確保、衛生上の問題などを解決するために作られたのがこの道路です。

1909年に開通しますが、当時、広大な畑しかなかったこの地域に、幅50メートルもある道路を作ることは異例中の異例でした。

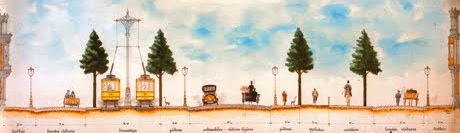

この通りは、下記のように6つのレーンに分けるというのが基本形でした。

歩道 市電 車道 自転車道 乗馬道 歩道

乗馬道が自転車道と並んで配置されていますが、この時代は、単独で馬に乗って移動する人もいたんですね。この6つのレーンの配置は、場所によって、また時間の経過によって、変更が加えられています。

開通当時、9メートルもあった中央の車道にはもっぱら馬車が走っていましたが、プロジェクトの責任者であるアルフレッド・モンジーは、すぐに自動車の時代がやってくることを予見していました。

やがて、通りの両側には県内の裕福な家族が豪華な家を建て始めます。そして、ここに家を建てることが豊かさのシンボルのようになっていきます。

この通り沿いには、当時のりっぱな屋敷が数多く残っているそうです。1906年に建てられたという屋敷に住んでいる男性は、ここに住むことは子供の頃からの夢だったと言っていました。

当時の写真を見ると、都会の、モダンな通りに、りっぱな家を建てたいと思った人たちの気持ちが何となく分かるような気もします。

アルフレッド・モンジーは次のような言葉を残しています。

「公共交通とは、利益を生む道具という前に、まずは市民への奉仕である」

彼が指揮したこの道路計画は一つのモデルケースとして、建築関係の学校で都市計画の教材にもなっているそうです。

「今日、人通りの多い大通りに面した建物の自動回転ドアに、20分も閉じ込められた。檻の中の動物の気持ちって、こんな感じなんだろうね」

路面電車は街づくりに上手に使うととても便利な移動手段になりますね。

Co2削減の意味でも。京都も市電を残しておけばよかったのに…と思います。古い建物に手入れをしながら住み続けるのも素敵ですね。何かに追随し、それを追い越すことに焦点を絞っていた日本とは確かに違います。

by orange (2010-12-03 13:39)

orangeさん

皮肉なもので、今ごろになって路面電車の良さが見えてきましたね。

この道路計画を見ると、今、ヨーロッパのあちこちでやっていることに似通ってるなと思ってしまいます。

日本は頭脳を総動員して独自の道をしっかり歩くことを考えないといけないですね。最近、つくづくそう思います。

by carotte (2010-12-03 18:48)

carotteさん、リヨンに行った時に主に利用した交通機関はtramです。地下鉄は便利かもしれませんが、暗闇の中を走るので景色が見えません。tram は、景色が見えるのでどこを走っているのかわかり臨場感があります。

私が住む岐阜市には路面電車がありましたが、何年も前に全線廃止されました。フランスの会社が廃止された路線を運営に乗り出すとの話もあったようですが、没になったようです。

by wattana (2010-12-04 17:32)

wattanaさん

私はtramはストラスブールで乗りました。パリにも出来てますがまだ乗ったことありません。

確かに地下鉄は外の風景が見えないので、乗ってる間はじっとしてるしかないですね。それが時々いやになり、パリではバスに乗ったりしていました。しかし、やはり地下鉄より遅い......。

by carotte (2010-12-04 18:28)

都市づくりには先見の明がある人がいるといないとでは大違いですね。東京も後藤新平がいたからまだいいようなものの、そうでなければエライことになっていたはずです。

by opas10 (2010-12-05 17:30)

opas10さん

後藤新平と言えば、関東大震災後に東京の街を再整備した方。都市づくりは将来のことも考えながら計画・実行していかなければならないので、はやり先見の明がないとだめですね。

by carotte (2010-12-05 22:16)