最も美しい通り4 [バスク地方]

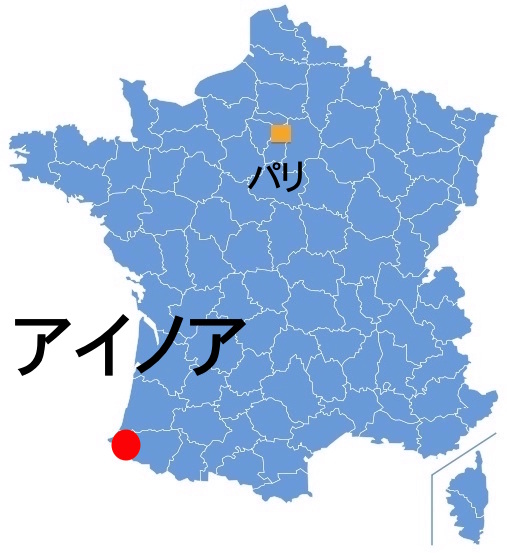

シリーズの最後は、バスク地方の小さな村アイノア(Ainhoa)の通りを歩いてみましょう。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年1月30日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

スペインとの国境近くにある小さな村アイノア。人口は650人ほど。

ここにあるのはカリカ(Karika)という名前の通りだけ。

地図で見ると途中で切れたり二手に分かれたりしていますが、確かにどれもカリカという名前。

その通り沿いにはコロンバージュ様式の家々が並んでいます。コロンバージュと言ってもアルザス地方のコロンバージュとは趣が違います。こちらは幾何学的でカチッとした感じ。

村にある教会はかつての城壁を改築して作られたものだそうです。

「ですから、教会の裏には昔の税関が今でも残っていますよ」と地元の方。

コロンバージュの家はどれも東を向いています。雨や嵐が西の大西洋から来ていたかららしい。

「どれもファサードはコロンバージュ様式で、東もしくは南向きで通りに面しています。逆の西側はたいてい石造りになっています」と男性。

雨風が直接当たる部分は石で丈夫に作ってあるということなんでしょうね。

さて、こちらはブリジットさんのアトリエです。木製の工芸品を作っているそうです。

これはラウブル(バスク十字)と呼ばれるバスクのシンボル。バスク語でラウは “4つ” 、ブルは “頭” という意味。頭が4つ並んでいるからラウブルってことですね。

海と山の間に作られた村は何年もの間、交通の要所として栄えてきました。

「アイノアは80キロほど内陸にあるムランへの通り道だったんです。13世紀頃は巡礼者の道として、17世紀は商人の道として利用されていました」と女性。

かつては様々な物資がここを通ってフランスに運び込まれていたようです。

現在はアイノアで生産され各地に運ばれているものがあります。それがこれ。唐辛子です。

いかにも辛そうに見えますが、ここの唐辛子は辛味より香りが強いそうです。

「収穫したあとは自然乾燥して種を取り出します。一つの唐辛子に200粒ほどの種があリます」

種はいずれ畑にまかれて唐辛子を実らせることになります。アイノアで収穫される唐辛子にはAOPの品質保証ラベルが付いています。

さて、こちらは石工のイバンさんの工房です。こちらでもバスク地方の伝統を受け継いでいました。

石に書かれている文字はバスク語。その意味は “ようこそ!” でした。

「私はアイノアで生まれました。ここは、テクノロジーや開発なんてのには縁遠い場所ですが、昔と変わらない本物の村なんです。そんな村に貢献できたらいいなと思ってます」とイバンさん。

朝の通勤ラッシュもなければ、うるさい大画面のスクリーンもない村では、時間の流れが違っているようです。

終わり。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、5歳になる息子が私に何年ごろ生まれたのかと聞いてきた。1972年だというと息子が言った。『ああ、わかった。その頃は車がまだ木製だったんだ』」

VDM(Vie de Merde)より

コメント 0