フランスのパスタN [フランスのグルメ]

買い物のついでに公園を横切ったら、桜の花の軸が地面を埋め尽くしていた。

今年の桜は長もちしたけど、シーズンは終わりを告げ、つつじの季節がはじまりそうだ。

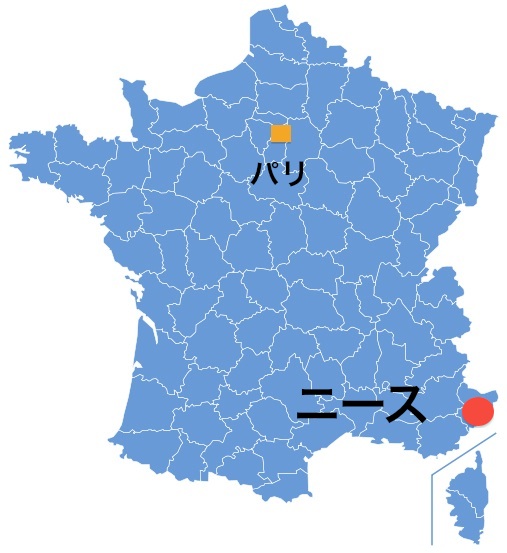

それはさておき、本日もフランスのパスタ料理のお話。今日はニースで生まれたブレットのニョッキです。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年4月5日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

プレットのニョッキと言えば、地元の人たちは、にやにやしちゃうんだそうです。それには理由がありました。

「このニョッキには別名があるんです。それが ”メルダ・ディ・カン(merda di can)”。つまり ”犬の糞” なんです」

ああ、それでにやにやしちゃうわけか。

「でも、見た目は悪いですが、味はとびきり美味しいんですよ」とニース料理に詳しいアレックスさん。

若きシェフが市場にやってきました。ニョッキの材料になる葉物野菜ブレットを購入。

「ブレットは捨てるところはありません。全部食べられますよ」とお店の方。

鍋にオリーブ油をひいてニンニクを炒めたら、ブレットとお湯を加えて蒸し焼きにします。これを生地と一緒にミンサーにかけます。

ここからは玉子を加えて手でこねていきます。食べ物には見えないぐちゃぐちゃ感。ある程度の硬さになったら紐状に伸ばします。

ニョッキを作るには毎朝この作業が欠かせません。根気が必要だとシェフがおっしゃってます。

一口大に切ったら、さっと鍋で茹でます。茹で時間はたったの1分。あとはシンプルにゴルゴンゾーラソースかオリーブ油をかけていただきます。

こちらは5世代に渡って一族が経営を続けている飲食店。ブレットのニョッキは定番のメニュー。

これは牛肉の肉汁のソースを使ったニョッキ。先祖代々引き継がれてきた料理だそうです。

「私の父も作ってました。祖母も曾祖母も作ってたんです」とシェフのヴィルジニーさん。

一族の写真が壁に飾ってありました。気取らないで食べられる家庭料理が評判のお店です。

「小さい頃から食べてます。このスペシャリテが大好きなんです」と女性客。

「よく”メルダ・ディ・カン”ってどういう意味?と聞かれるんですが、ちょっと翻訳するのがねえ〜。でもそこがまた面白いところなんですよ」とヴィルジニーさん。

「他にはない魅力的な味なんです」

「ずっとずっと食べていられるくらい美味しいですよ」

皆さん、大満足ですねえ。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、バスに乗っていると犬を連れたご婦人が乗り込んできた。僕が彼女に席をゆずると、彼女はそこに犬を座らせた ![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)

![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

フランスのパスタD [フランスのグルメ]

仏大統領選の2回目の投票は24日に行われるが、サルコジさんがマクロンに投票すると表明。

さらに惨敗した共和党はル・ペンにだけは投票するなと言い出した。

棄権する人もいるだろうからマクロンの得票が増えるかどうかは分からないとしても、まっとうに行けばマクロンの当選でしょうかね。

さて、本日はドフィーネ地方のパスタ料理のお話。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年4月6日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

イゼール川のほとりにあるこの町で生まれたのが、ドフィネのラビオリ。小ぶりでかわいい形をしています。

このラビオリを発明したのがこちらの方、メール・モリーさん(モリーお母さん)。

1900年、未亡人となったモリーさんが、カフェでお客に出したそうです。しかも初めてお持ち帰りも始めたとか。

当時はこうして生地づくりからすべて手作りでした。中に詰める具は、パセリ、バター、フレッシュチーズ、コンテチーズ(少なくとも6ヶ月の熟成)。

刻んだパセリはたっぷりのバターで火を通します。これにチーズを混ぜて生地に絞り出します。

このラビオリ、IGP(地理的表示保護)のラベル付き。地元の人に愛され馴染みのある食べ物のようです。

そしてここから、庶民的なものから洗練されたものまで様々な料理が生まれていきました。

今回は、バターナッツのヴルテとのコラボ。カリカリに焼いた栗を砕いたものがトッピングされています。お値段は25ユーロ。ちょっと高い気がしますが、このお値段でこの料理はお得らしい。

そしてこんなものも登場しています。ラビオリの自販機。

年間500トンを製造販売しているそうです。半分は生で、半分は冷凍。

これが様々な飲食店で使われているそうです。しかも冷凍。どうも冷凍だからこそ茹で上がりが美味しくなるらしい。

茹でたラビオリに生クリームとチーズで作ったソースかけてオーブンで表面をこんがり焼いたら出来上がり。

また、フィレステーキの付け合せにしても美味しく食べられるそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、時間がなかったので夕食はインスタントのラビオリ。すると子どもたちが言った。『今までで一番美味しい!』![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

フランスのパスタS [フランスのグルメ]

昼間は初夏のような陽気になる反面、夜はぐっと涼しくなる。油断できない。冬物の片付けは、やはりゴールデンウィーク中になりそうだ。

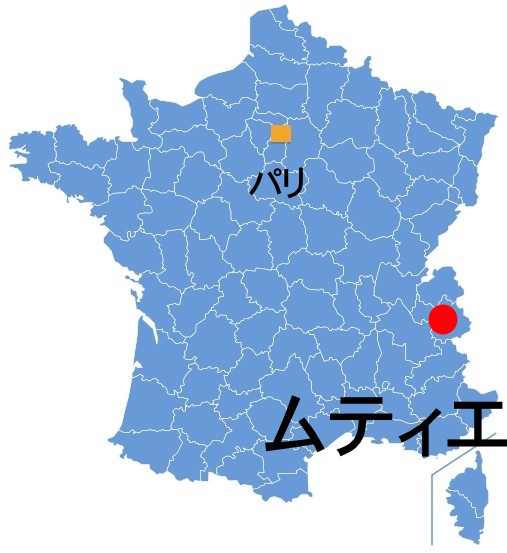

さて、本日はサヴォワ地方のパスタ料理のお話。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年4月7日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

まだまだ雪の残るサヴォワ地方。遠くにアルプスの山々が見えます。

そんな山間の町ムティエの食料品店で売られているのがクロゼ(crozet)と呼ばれるこのパスタ。400年ほど前にこの地で生まれました。

作り方は、そば粉に玉子を混ぜてよくこねます。

「そば粉を使うことで香ばしくなります」とシェフ。

出来た生地を休ませた後に薄く伸ばしキューブ状に刻みます。このパスタ、持ち運びに便利なため羊飼いの常備食になっていたとか。

さて、このパスタを使ってシェフがリゾットを作ってくれます。

刻んだエシャロットを炒めたらパスタと白ワインを加えて火を通します。ここに、鶏を煮込んだときのスープを加えて煮込みます。

こうして出来上リゾットはプール・オ・ポーと呼ばれる鶏の煮込み料理と一緒にいただきます。

「とろっとしてとっても美味しいですよ」

「このパスタは何世代にも渡って作り続けられてきました」

一方、こちらのご夫婦は、60年代にこの町でクロゼを作って大成功を収めました。

「始めは手で作っていたんです。年間で500キロほど近くになっていたと思います」

そのうち追いつかなくなってこちらの機械を導入しました。これで年間で60トンの生産量になったそうです。一日中稼働している状態だったとか。現在は大手の企業が大量生産しているそうです。

最後にもう一つクロゼを使った地元の料理を紹介しましょう。材料はパスタの他にベーコン、チーズ、生クリーム。

ベーコンを炒めて、生クリームを入れた耐熱ザラに入れたらチーズをトッピングし20分ほどオーブンに入れて焼いたら出来上がり。

どんなお味がするのか、一度たべてみたいものです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、5人の子育てて休む暇もない。おかげで、ボロネースソースに生のパスタを放り込んだかと思えば、パスタを茹でるつもりがスプーンを放り込んだり・・・てんやわんや![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

減塩バゲット [フランスのグルメ]

ついにユニクロも営業休止。今、営業を続けていたらイメージ悪い。あんな残忍な国で商売するのか?みたいな感じで・・・。

情報戦という別の戦いがあるというならウクライナの勝ち。

ロシアは自分たちが勝手に攻撃しかけて街を破壊し続け、それを正当化するために変な嘘をつく国。昔から変わってない古典的なやり方。

それにしても、あそこまで壊して、戦いが終わった後はどうするつもりだろう。賠償金、払ってもらいましょう。この責任は取ってもらうべき。

ニュースを見ているとどうしてもウクライナ侵攻の話になってしまい、なにか一言言わずにはおられない・・・。早く終わりになってもらいたし。

さて、本日はフランスの主食バゲットのお話。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年3月11日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

このバゲット、まもなく減塩されるそうです。健康を考えて、これまでの塩分を10%下げることになったのです。

「塩辛いものを食べたから、パンは少し控えておこうなんて人がいて残念だなと思ってたところです。減塩ならたくさん食べても大丈夫になりますね」と女性客。

「パンの塩分を減らすのは良いことですよ」と高齢者。

このパン屋さんに通う人たちには好意的に受け取られているようです。

「減塩のパンにはそのうち慣れますよ(笑)」

「少し味にインパクトがなくなっても健康になるなら良いじゃないですか」

しかし、別のパン屋さんでは、バゲットの味が変わってしまうんじゃないかと心配しています。数グラムでも塩の量が減ると違ってくるそうです。

「同じように周りがカリカリにならないといけないですが、たぶん変わってしまうと思います」

これまでにもすでに減塩措置が取られて2グラムほど少なくなっているそうです。

急激に変わらないように少しずつ減らしていくことになるようです。パン作りも奥が深いですね。

あのパリで一番美味しいバゲットも塩の量が決められていたけど、これからは少し基準が変わるのかな。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、スーパーのレジに並んでいたら、後ろにいたおばあさんからバゲットで頭を叩かれた。高齢者優先レジだったけど、順番を譲らなかったからだ。だって、彼女はカートに目一杯買い込んでたけど、私はだったの2品目よ」

VDM(Vie de Merde)より

初物 [フランスのグルメ]

パン屋まで行くのに近くの公園の梅園を通ったところ、梅がかなり咲きそろっていた。マスク越しにも梅の香も感じることができた。

世の中暗い話ばかりだけど、少し幸せな気分になる。

そして、この2日ほどは寒さが緩んで暖房なしで暮らしている。春はもう遠くないところまで来ているのかな?

フランスでは春が旬のホワイトアスパラガスの収穫が始まったようです。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年3月2日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック。

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ビニールのカバーの穴から頭を出しているのがホワイトアスパラガス。日光に当たると青くなるので土の中で成長させます。

ここはランド県にあるアスパラガス専用の畑。ここのアスパラガスはAOPのラベル付き。ランド県産ホワイトアスパラガスは品質が保証されています。

「ツルがいなくなってミモザが咲くと、アスパラガスが土から頭を覗かせます」とイザベルさん。

今年は気温の低い日が続いたため、収穫が昨年より1週間ほど遅くなりました。しかし、品質は例年と変わりなく良いそうです。

「色白で真っ直ぐに伸びていますよ」

畑の土は砂。空気を含んで軽いため、真っすぐ伸びるらしい。

収穫されると水洗いと選別を経て箱に詰められます。

「昨日は500キロ、一昨日は300キロと日によって収穫量は変わりますが、天気の良い日が続きそうなのでこれから増えると思います」と男性。

大きくてよく育ってますね。

調理法は色々あるようですが、まずは隣町にあるレストランのシェフに作ってもらいましょう。

根本の方は硬いので切り取ります。上の紫色の部分をのこして皮をむきます。

「砂糖と塩ひとつまみずつを加えたお湯で18分から20分ほど茹でます」とシェフ。

出来上がったのがこの料理。茶色いのは干した鴨肉のスライス。羊乳の生クリームソースをかけて出来上がり。

いつもさらっとソースだけをかけたものが多いですが、こちらは豪華なごちそうになってました。

箱に詰められたホワイトアスパラガスは、キロ当たり10〜12ユーロで店頭に並ぶそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「毎年春になると花粉症でハンカチが欠かせない。今日、地下鉄にのっていたら、マスクを外し忘れて鼻をかんでしまった ![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

叩きリンゴ [フランスのグルメ]

オミクロン株感染拡大で、しばらく自宅から半径1.5キロ以内のバブルの中をウロウロするだけだったが、来週からは以前の生活に戻り、週一だけだがバブルの外に出ることになりそうだ。

なんだか4月のワクチン接種の前に飲み薬が有効になって、ワクチン接種は不要!なんてことにならないかな。

それはともかく、フランスのロワール川渓谷と言えばお城ですが、こんな隠れた特産品もあります。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年2月17日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

岩を掘って作られた住居があちこちにあるロワール地方。その特産品は今から150年も前から作られてきました。

それが、これ。なんだかクッキーのおへそを軽く叩いてる感じですが、これはクッキーではなくリンゴ。

もちろんここまで来るには長い道のりがあります。まずは皮をむきます。そして24時間、乾燥機に入れて水分を飛ばします。

干し柿ならぬ干しリンゴ。水分が抜けて小さくなったリンゴの真ん中を軽く叩くとドーナツみたいになります。

この伝統の叩きリンゴが長く継承されていくように作られたのがこの岩の中に作られたミュージアム。ここにくれば叩きリンゴのすべてがわかります。

1870年、害虫フィロキセラで壊滅的な打撃を受けたワイン農家が、次にたどり着いた産業がこの叩きリンゴだったそうです。

リンゴを乾燥させるのに使われた竈には、害虫にやられてしまったぶどうの木の根が使われたそうです。

しかし、その30年後には害虫に強いブドウの木が農家の間に広まりワインが復活します。それと同時に叩きリンゴは姿を見かけなくなってしまいました。

なるほど、そういうわけだったのか。絶滅危惧種になりかけてたんですね。

その復活を願って活動が続けられています。

叩きリンゴは長期間の保存が可能で、しかも場所を取らずに保存できます。

「平だから場所を取りませんね。ロワール川を行き交う船の食料に丁度いいですよ」と見学者。

見学の最後には試食の時間もあります。そのままでは固くて食べられそうもありませんが、煮ると柔らかくなるようです。

皆さん、美味しいと満足のようでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、りんごを収穫する仕事をみつけた。しかし問題あり。なにしろ私の名前がイヴ。また皆にからかわれる・・・![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

缶入りワイン [フランスのグルメ]

昨日、だいぶ明るくなってきた夕方の時間にジムから自宅へと向かいながら空を見上げると、丸い月が出ていた。

これは満月か?と思ったら、満月はもう少し遅くて17日だそうだ。つまり明日。

この満月、スノームーンというらしい。天気予報を調べてみたら一日晴天。これなら見られそうだ。ちょっと楽しみ。

それはさておき、本日はワインのお話。

下記のウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年2月15日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

様々なデザインの缶。中に入っているのはビールではなくワイン。私は飲んだことないけど、日本でもすでに販売されているらしい。

ワイン大国のフランス人の皆さん、缶ワインはどうなんでしょう?

「これはワイン?これも?」と、不審そうに訪ねる高齢の男性。

こちらでは試飲が始まっていました。あのリングを引き上げて倒すと口が開いてワインが出てきます。

ロゼワインですね。どうなんだろう?

「フルーティーですね。変な味ではないですよ」と女性。

米国や英国では、この手のワインがすでに大量に作られ販売されているそうです。フランスはどうもこれからのよう。

ここは見本市の会場。生産者の方が缶入りワインを持ってやってきました。

「これなら一人専用で飲むことができます」

でもなんか今ひとつワインを飲んでる感じじゃないですね。とは言っても、春にはフランスのスーパーで販売が開始されるそうです。

ターゲットは18才から24才くらいまでの若者。フランスは20才にならなくてもアルコールが飲めるらしい。飲めるのは条件付きですが16才から。

それはともかく、事前のリサーチによるとその10人に8人が試してみたいといっているとか。

お値段は2ユーロから10ユーロほど。リーズナブルな値段で気軽に飲めるワインということでしょうか。

こちらはワイン専門店の方。瓶にコルクの伝統的ワインから缶ワインに乗り換え???

「フルーティーですね。特に味に問題はなさそうですよ」

瓶から缶に変わるというわけではなく、飲み分けるということかもしれません。但し、缶ワインの保存期間は5年が限度。缶の中で熟成ということはできないようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、いたずらで彼女の炭酸水の入った缶を揺すって驚かせてやろうとした。彼女がすでに缶を空けているとも知らず・・・![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

永遠のクロック・ムッシュー [フランスのグルメ]

先日、半年に一回のMRI検査を受けてきた。型の中に頭を沈めて、お腹の当たりに重しのようなバンドをのせられ、狭っ苦しい筒の中に入ると、さすがにちょっと「出してくれ!」と言いたくなる。

ところが、息を吐いて止める!を何度か繰り返し、そのうち「ここからはできるだけ規則正しく普通に息をしてください」と言われ、そのとおりにやっているうちに身体がリラックスして終いには眠りこけそうになってしまう。

結局のところ、これはマインドフルネスをやってるのと同じじゃないか?

ストレスの解消法の一つで、一つのことに集中するとアルファ波が出て何かと良いらしい。ただし、寝てしまうとファルファ波は消えるそうだ。

それはさておき、本日もグルメのお話。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2022年2月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

周りはカリカリで内側はふんわり柔らか。これがフランスの庶民の味クロック・ムッシュー。

「とろけたチーズにパンとハム。これが好きなんです」と地元の女性。

「私は昨日フランス来たばかりなんですが、クロック・ムッシューはフランスの食べ物でしょ。だから食べてみようと思ったんです」と外国人観光客。

基本はチーズとパンとハムがあれば作れるシンプルな料理。但し、ここにちょっとしたアレンジを加えれば、そのお店の味になります。

ここでは、オーベルニュ産のハム、ジュラ地方のチーズを使い、パンにベシャメルソースをたっぷり塗るのが人気の秘密。お値段はサラダとフライドポテトのセットで10ユーロ。

一方、こちらはホテル・ジョルジュサンクのレストラン。なにやら高級感が漂います・・・。

ここではベシャメルソースに黒トリュフを混ぜたものをパンに塗っています。更にスライスしたものもふりかけます。焼き上がった後にもトリュフを贅沢にトッピング!

「1910年、パリのカプシーヌ通りにあるカフェの主人が、サンドイッチの中に挟んであるのはなんだ?と客に聞かれ、目立とう精神の冗談で「人の肉ですよ、人間をかじってみてください」と言ったのがこの料理の呼名の始まりだとか。

つまり、クロック・ムッシューは、人をかりかりかじる、という意味。

う〜む、本当かな・・・。どうもこれも諸説あるようです。

さて、こちらのお店はその専門店。どことなくファーストフード店風。

「クロック・ムッシューの面白いところは、様々なソースをアレンジできることです」

ベシャメルソースだけではなくいろいろなソースがあるようです。小さいお店ですが若い人で満員です。人気あるんですね。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、2本の歯が割れてしまった。一つは固いパンをかじったため。もう一つはその割れた歯をかじったため![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

各地のクレープ [フランスのグルメ]

昨日はブルターニュのシェフがリーズナブルな費用で、素晴らしいクレープ料理を作ってくれましたが、場所も違えば料理も違う、本日は各地のクレープを見てみましょう。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2022年1月29日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらはレンヌ(Rennes)(青印)。同じブルターニュ地方でも、そして同じそば粉のクレープ、つまりガレットでも、こんな風にして食べるのが人気です。

そば粉に水と塩少々を混ぜた生地を焼いて、地元のソーセージにソースを垂らしてくるくるっと巻いて食べます。

「冷たいのも温かいのも美味しいですよ」と、この道37年のティエリーさん。

ソースはケチャップかマスタード。このクレープ、サッカー場、レストラン、市場などあちこちで食べられているそうです。美味しそうですね。

一方、こちらはモナコのレストラン(緑印)。

今から100年ほど前の1896年に生まれたのが、クレープ・シュゼットです。未来のイングランド王のデザートに運悪くお酒がこぼれて入ってしまったことで生まれました。

まずは焼いたクレープをオレンジのシロップに浸します。

「オレンジと砂糖のシロップをキャラメリゼするんです。そして最後にグラン・マルニエ(リキュール)を加えてフランベします」と給仕長。

お皿にはたっぷりと煮汁をかけたクレープが4枚。こちらのご夫婦、2枚ずつわけて召し上がるようです。なんかもうめちゃめちゃ美味しそうに見えます。

最後は美食の街リヨン(赤印)。ここのクレープは見た目がこれまでと違っています。それに呼び名も異なります。リヨンではマットファン(matefaim)と言うそうです。

「マットファンとは分厚いというような意味なんです」と料理人。

材料は、伝統のクレープと同じですが、牛乳少なめ、小麦粉多めだそうです。

生地をフライパンで焼き、キャラメリゼしたりんごを上にのせ、最後にキャラメルソースを垂らして出来上がり。

クレープにしては厚すぎる、パンケーキにしては薄すぎる、って感じですが、これまた美味しそう。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、地下鉄の車内でケバブサンドを食べていると、向かいの席の子供がクレープを豚のように食べていた。するとその子の母親が言った。『あんたたち、競争でもしてるの???』![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

フォンデュイッチ [フランスのグルメ]

オミクロン株感染拡大の続くイタリアで、最近FFP2のマスクが機動隊員に配布された。そのマスクの色が鮮やかなピンクだったため驚いた隊員が、こんな色では任務の遂行できない!ピンクはキャンセルして青か黒のマスクに替えてくれと言い出した。

この思わぬ要求に当局は、このマスクは高価なもので、隊員はこれをつけるべしと真っ向から拒否。現在、政府の対応待ちになっているそうだ。

そんな中、学校教師連盟が、ピンクなら我々には丁度いい。要らないならこっちに回してくれ!喜んで使わせていただくと言い出したとか。これで一件落着となるのか・・・。

さて本日もグルメのお話。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2022年1月17日に放送)動画が見られない場合は→こちらをクリック

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

雪のちらつく冬の寒い日には、こんな温かいものが食べたくなるかも。

それがこのフォンデュイッチ。フォンデュとサンドイッチをあわせてフォンデュイッチ。あれは鍋で食べるしかないなと思っていたら、歩きながら食べられるらしい。

「超美味しいです」と糸引きチーズを食べる男性。

芯を抜いたバゲットにソフトクリームのようにフォンデュが入っていきます。

「ここに1キロのチーズをいれると、中で溶けて適量のワインが混ざり合う仕組みになっています」

こりゃ本物のフォンデュですね。発明したのはこの黒いマスクの男性フレデリックさん。この手の技術者ではなく、普通のチーズ屋さんです。

ひっきりなしにお客さんが来ますねえ。お値段は7ユーロ。

「これは普通にレストランで食べる一皿よりもずっと良いですよ」

あれ、子供も食べているということは、ワインを入れないパターンもあるのかも。

そもそものきっかけになったのは10年前のある夏の日のこと。お客さんに試食で出したところ、評判が良かったそうです。

それで最初に作ったのがこの試作品。いかにも機械という感じですが、今のは随分と洗練されてますね。

チーズは、コンテ、ムール・ドゥ・サヴォワ、グリュイエールを使っています。四季を通じてどこででも食べられるフォンデュイッチ。

フレデリックさん、すでに国内のフランチャイズで7箇所に展開しているそうです。そしてアルプスを超えて、アメリカ、ロシア、カタールなどからオファーが来ているそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、子どもたちに自分でサンドイッチを作って、それぞれ名前を書いておくのよと言ったら、、パンにマーカーで名前を書いていた![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より