フランス西部岬めぐり その5 [ブルターニュ地方]

シリーズの最後は、ランス川が英仏海峡に注ぎ込む河口の、サン=マロの対岸にあるディナール(Dinard)を訪ねます(下記地図の紫印)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年1月31日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下にある文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが原因のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ディナールは有数のリゾート地。

南のリゾート地がコート・ダジュールなら、ここはコート・デメロード(Côte d'Émeraude)(エメラルド海岸)。

この辺りの海はエメラルド色をしているのでしょうか?

海辺のリゾート地と言えばボートや船。古くなったボートを改修しているのは地元のヨットクラブの皆さま方。

ただいま修理中のこのボート、改修にかかった時間はすでに200時間を超えているそうです。根気のいる仕事ですね。

海に浮かぶボートは小さく見えても、いざ陸にあげて修理するとなると、それなりの大きさです。

「古くなったものに新しい命を与える喜びですかね。それに仲間とあれこれ話し合いながら改修するのが楽しいんですよ」と男性。

海岸に並ぶちょっと異質の建物は、ヴィラと呼ばれる別荘です。

ここからは対岸にあるサン=マロの町が見渡せます。

窓の回りをレンガが囲っているこの建物が一番古いヴィラです。1860年に裕福な英国人によって立てられました。

そして、どのヴィラも19世紀末の英国建築の影響を受けています。

現在残っているヴィラは400軒以上に上り、今では町の文化財になっています。

その中の一つが1896年に建てられたヴィラLes Roches Brunes。パリの高級婦人服デザイナーのために建てられたそうです。

海の眺めを楽しむために、ヴィラにはテラスとたくさんの窓がもうけられています。当時の人々がここから海の眺めを楽しんだ姿が思い浮かびます。

Wikipediaには、バカンスでディナールを訪れた人たちのリストが出ていますが、古くはジョージ5世、チャーチル、アガサ・クリスティ、リュミエール兄弟、ピカソなど。最近ではヒュー・グラントなんてのもあります。

ヴィラから外の眺めを楽しむのもいいですが、逆に外から海岸沿いに並ぶヴィラを眺めるのも楽しそうです。

また、この辺りは海の生き物たちの種類も豊富で、説明してくれるガイドさんと一緒なら見学するのも面白そうです。

遠くには要塞のある島も見えます。

イギリス人がバカンスを楽しむためにディナールにやって来たのもうなづけます。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、バカンスだと言うのにウチの父は朝の7時に私を起こしにやってきた。いつも決まってこうなのだ。その度に私は言う。『生活のリズムは崩れません。もっとバカンスを楽しもう!』」

VDM (Vie de merde)より

フランス西部岬めぐり その4 [ブルターニュ地方]

シリーズの四回目は、サン=マロの河口に注ぎ込むランス川を逆にさかのぼって、少し内陸に入った町ディナン(Dinan)を訪ねます(下記地図の水色印)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年1月30日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下にある文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが原因のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

城壁に囲まれ、中世の趣を残すディナン。

町のゲクラン広場には市が立っていました。

内陸部にも関わらず、新鮮な海の幸を売るお店が並んでいます。海で穫れた魚介類がランス川を通ってここまで運ばれてくるようです。

そんな市場の中を中世の衣装で歩くおヒゲの男性。

「ここは、1359年に、ベルトラン・デュ・ゲクランとトマ・ドゥ・カントーベリが騎乗槍試合で戦った場所です」

因に、ベルトラン・デュ・ゲクランは、ブルターニュ継承戦争の最中に、イングランド軍に囲まれたディナンを守りきった英雄です。

さて、マントを羽織った男性はいったいどこへ向かうのうやら・・・。

なんとこの方、ハープを演奏するようです。このハープ、ブルターニュ地方に伝わるケルトのハープだそうです。

遥か昔に忘れ去られていたこの楽器を甦らせたのがこの方ミルランさんだそうです。

「ハープの黄金時代は、2世紀から4世紀にかけてのことでした。歴史あるディナンの町はこのハープにぴったりの場所だったのです」

ミルランさん、このハーフティンバー様式の建物をハープの館(Maison de la harpe)にしてしまいました。

ディナンには、このように中世の歴史を秘めたハーフティンバー様式の建物が100軒以上も残っているそうです。

歴史的建造物の修復を研究しているシャルルさんと一緒に町を少し歩いただけでも、古い建物があちこちに残されているのがよく分かります。

この街並が観光客を引きつけるようです。

しかし、ものに寄っては時代の流れの中で作り替えられた建物もあるそうです。

140段の階段を上がって塔(beffroi)にのぼれば、町全体を見渡すことができます。

因にこの塔、ブルターニュ地方に2つしかない塔の一つだそうです。

「町には国の文化財として保護されている建物が70軒あります。そしてその町を囲っている城壁の長さは2.7キロです」

丘の上にある町からランス川へと降りて来ると、そこには一隻のボートが停泊していました。

ここは洋品店。船の一階で洋服を作り、二階で販売しています。

「3代も前からこのお店をやっています」とお店の方。

ディナンの産業は観光の他に、このような職人さんたちのお店でなりたっているそうです。

さらにディナンのことが知りたいとおっしゃる方は以前の記事をご覧下さい→こちら

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、私が顔のシワをギターの弦にたとえていたら、彼が言った。『ギターの弦は6本しかないから、君の場合は・・・ハープだね』」

VDM (Vie de merde)より

フランス西部岬めぐり その3 [ブルターニュ地方]

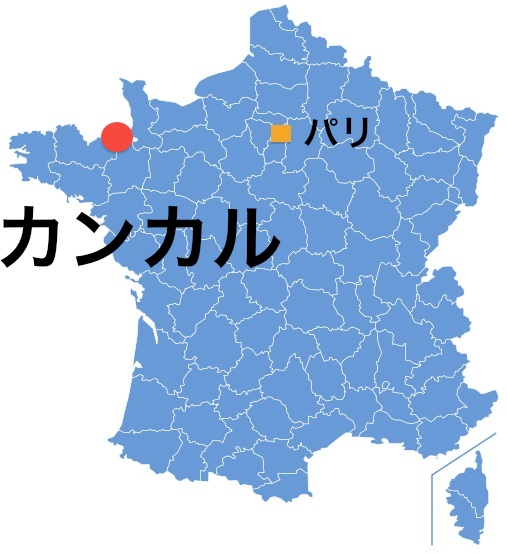

シリーズの三回目は、前回のサン=マロから海岸線を15キロほど東に向かったところにある、牡蠣の養殖で有名なカンカル(Cancale)を訪ねます(下記地図の緑印)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年1月29日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下にある文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが原因のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

1月末の牡蠣の養殖場。昨年末の忙しさに比べると、今はのんびりムード。

とは言っても、作業がお休みになるわけではありません。

牡蠣は一年中世話が欠かせないそうです。

港では屋台のお店で牡蠣を売っていました。

「この地方の名物ですからね。食べない手はありませんよ」と牡蠣をお買い求めになる女性。

お店には日本が原産の牡蠣と並んで、この地方独特の平たい牡蠣ブロンも並んでいました。(ブロンについてもっと知りたいという方は以前の記事を→こちら)

海の幸の次は山の幸。カンカルは農作物も充実しています。

英仏海峡に突き出た半島ポワント・デュ・グルワンの丘にある畑で野菜を作っているのがミッシェルさん。

「こんなに眺めのいい場所で仕事ができるなんて、もうそれだけで幸せでしょう」

冬の間は、クレソン、マーシュ、サラダ菜などを作っています。

白い車でやって来たのは、カンカルの港にレストランCôté Merを構えるギヨームさんです。

わざわざミッシェルさんの野菜を手に入れにやってきました。

アンディヴ(日本ではベルギーチコリやエンダイヴと言われる野菜)を手にして二人で盛り上がってました。

「妙な苦みがなく本物のアンディヴの味がしますよ」とギヨームさん。

新鮮な野菜と新鮮な海の幸だけを使って料理をするギヨームさん。嵐で漁が休みになるとちょっと大変だそうです。

静かな冬の港町。

窓の向こうの海を眺めながらの食事もまた味わい深いものがありそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、子どもたちに野菜を食べさせるために妻が奮闘していた。『野菜を食べないと大きくなれないわよ』とか『健康のために野菜を食べなさい』は全然効き目なし。しかし、これなら効果絶大。『野菜を食べないと、パパみたいになっちゃうわよ』」

VDM (Vie de merde)より

フランス西部岬めぐり その2 [ブルターニュ地方]

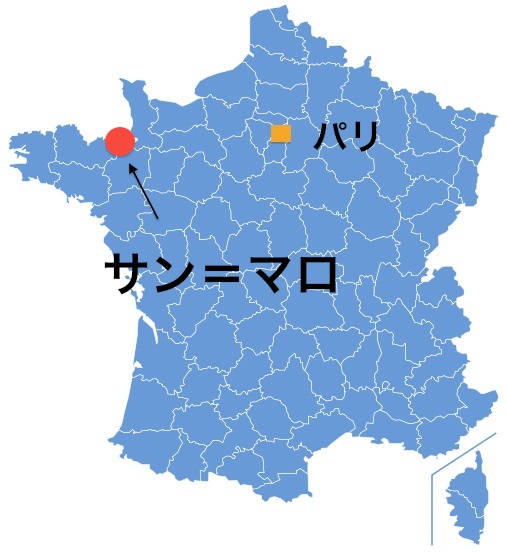

シリーズの二回目は、ブルターニュ地方で一番の観光地サン=マロ(Saint-Malo)と周辺の島を訪ねます(下記地図の赤印)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年1月28日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下にある文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

船の上をボートを走らせているのはアランさん。

目の前に見えているのは、要塞都市サン=マロ、その左隣がグラン=ベ島、そのまた左隣がプチ=ベ島。

アランさんが向かっているのはこの中のプチ=ベ島。

「あの島に上陸するのは少々大変なんです。この小さなボートがあるからなんとかなるんですがね。島にあがろうとして海にどっぷりつかってしまったこともありますよ」とアランさん。

確かに、この岩場と波では上陸には難儀しそうです。

なぜにそこまでしてこの島に?

ここには17世紀にヴォーバンが作った要塞があるのです。

国のお宝ですが、120年もの間、放置されたままになっていました。

10年ほど前から、アランさんがたった一人で、補助金ももらわず、こつこつ修復してきました。

「出来るだけお金をかけずに、出来るだけ丈夫に作る、というのを念頭に修復しました」とアランさん。

今年69歳になりましたが、こうして石を一つ一つ積み重ねてきました。なんとも奇特な方ですね。

今では修復が完了し、観光客は引き潮の時なら島に上陸して要塞を見物することができるそうです。

島の要塞の向こうに見えるのが、要塞都市サン=マロ。

シーズンオフの冬は、観光客は数えるほどしかいません。メインストリートも静まり返っています。お店の方々は逆にバカンス中だそうです。

しかし、このシーズンオフの時期に、帆布を使ったバック作りに忙しくしている人もいます。

この建物、元は船主が所有していたそうです。単に船主と言っても、昔は艤装した船で大海を縦横無尽に動き回って活躍していました。

「夏は音楽が流れたりしてこの通りは賑やかですよ。のんびりした冬とはまったく違ってます。夏はちょっと疲れますね」とルーシーさん。

先祖が船主だったというジャンさんが、元船主の館を案内してくれました。

部屋には立派な本が並んでいます。

「これは仏英の辞書ですが、海に関する言葉だけを集めたものです」とジャンさん。

海岸ではサーフィンに興じる方が約1名いらっしゃいましたが、要塞都市サン=マロは、静かに宵闇に包まれて行きました。

尚、サン=マロについてもっと詳しく知りたいとおっしゃる方は以前の記事をご覧下さい→こちら。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、愛する人に結婚を申し込んだ。しばらく沈黙していた彼女が静かに言った。『いいわよ、結婚しても。いずれにしろ、いつだって離婚できるんだから』」

VDM (Vie de merde)より

古い建物を訪ねて その4 [ブルターニュ地方]

シリーズの最後は、四世代に渡って続けられて来た、ブルターニュ地方のオーベルジュLes Forges de Paimpontを訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年1月10日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下の文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

オーベルジュは、伝説に包まれたブロセリアンドの森の近くにあります。

ぎしぎし音を立てる木造の階段、木製の食器棚の引き出し、どれも歴史を感じさせます。

レストランには大時計と暖炉。

「ここは100年も前から変わりません。お客さまにはこの雰囲気を気に入っていただいています」とオーナーの奥さまのブリジットさん。

オーナーのジャックさんは厨房です。

今朝、森で取って来たジロール茸の下ごしらえ中。

キッチンの窓からは霧に包まれた森が見えていました。

水と木材の豊富だったこの地域には、かつて製鉄所があったそうです。

そして、労働者たちは、今のオーベルジュの建物で食事をとっていました。

初代のオーナーがここにレストランを開業したのが今から110年前のことです。

当時、大評判だったテリーヌは今も健在です。

「このテリーヌはウチの宝ですよ。曾祖母が作ったもので、1903年頃のことです」とジャックさん。

時々お手伝いに来てくれるのがお祖父さんのルシアンさん。ここで生まれたそうです。

バーのカウンターの中にはお祖母さんのマリールイーズさん。お若いですね。

レストランの暖炉ではお肉が焼かれてました。

なにやらフイゴのようなもので火を起こしてました。

なにしろ、オーベルジュの名前の意味は「パンポンの製鉄所」。

昔の製鉄所にはフイゴが欠かせなかったのかもしれません。

ここもまた有名人が訪れていました。

ジョニー・アリデー、ダジャック・ブレル等々、ゲストブックにはスターのサインと名前が並んでいます。

お料理はブルターニュ地方の伝統料理がメインです。

三角のお皿が面白いですね。

近くに森があるせいか、イノシシやジビエ料理も出るようです。

翌日には猟にやって来る団体客がここでお食事の予定だそうです。

厨房では5代目がデザートを準備していました。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、学校で子どもたちに、おやゆび姫がコガネムシに連れ去れてからの続きを書かせた。10歳のフロリアンの話はこうだ。『おやゆび姫は道を歩きながら走って来た車を止めて、携帯を貸してくれといいました』」

VDM (Vie de merde)より

小さな村のクリスマス その2 [ブルターニュ地方]

先日は、ほのかな明かりの灯る家々の窓にクレッシュが飾られている小さな村を紹介しました。

そこで今回は、美しいイルミネーションで飾られた「フランスで最も美しい村」の一つを紹介します。

フランス西部ブルターニュ地方の小さな村ロシュフォール=アン=テール(Rochefort-en-Terre)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年12月12日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下にある文字をクリック)

人口700人足らずの小さな村。

美しいですねえ〜。落ち着いた古い街並にぴったりのイルミネーションがほどこされています。

この風景を楽しもうと毎年たくさんの人がこの村にやってくるそうです。

「なんだかおとぎ話の世界に迷い込んだような気分です」と女性。

「のんびり家族で楽しんでます。ショーウィンドウをのぞいたり、イルミネーションをながめたり・・・これぞクリスマスですねえ」と別の女性。

何百年も前に建てられた石の建物には、真珠のように輝く無数の明かりが飾られています。

このイルミネーション、2000年から始まったそうです。

「毎年来る人が増えていますよ。クリスマスの4、5日前が一番のピークです。前の大通りは歩くのもやっとというくらいになります」とお店の方。

今年は村がこのイルミネーションに8000ユーロをつぎ込みました。

観光客が訪れれば、当然、それなりの経済効果が見込めます。

商店街の皆さんにとってはありがたい現象です。

夏のバカンスシーズンだけではなく、冬にも収入の見込めるシーズンが一つ増えました。

「ここにしかないものがたくさんあります。お土産に買って行きます」とお客さま。

各地の「フランスの最も美しい村」の皆さん、どこも観光客誘致にがんばっていらっしゃるようです。

尚、ロシュフォール=アン=テールについては以前にも当ブログで紹介しています。興味のある方は→こちら。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、建物が停電でエレベーターが使えなかった。クリスマス前で荷物の多い時期にも関わらず、8階まで階段で上がって行った。![]() わが家のドアの前にたどり着いて鍵を開けようとした瞬間に電気がついた」

わが家のドアの前にたどり着いて鍵を開けようとした瞬間に電気がついた」

VDM (Vie de merde)より

ミステリーゾーン その2 [ブルターニュ地方]

シリーズの二回目は、フランス西部のブルターニュ地方です。

ブルターニュ地方のミステリーゾーンと言えば、巨大な石の並ぶカルナック列石を思い浮かべますが、今回はもう少し北に上がった内陸部を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年11月5日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

ブレニリス(上記地図の赤印)には様々な伝説や言い伝えが数多く残されています。

これに詳しいクロードさんが謎に包まれた場所を案内してくれます。

回りは荒涼とした風景が広がります。

「ここから見えるあの茶色の部分、あそこに行った人は二度と戻って来られません。言わば、生の世界から死の世界への通り道のようなところです」

なんと恐ろしい場所!あまり近寄りたくないです。

今年75歳になるクロードさん、30年ほど前、失業したのをきっかけにブレニリスに伝わる伝説や言い伝えを調べるうちに、その道の専門家になっていたそうです。

次に案内してくれたのが、森の中にあるドルメン(支石墓)。

巨石墓の一種と考えられています。

「どうやってこれだけの大きな石を運び、どうやって作ったのか、何も分かっていません。しかし、闇雲に作られたわけじゃありませんよ」

何やら謎の振り子を取り出すクロードさん。感応霊見術とやらで説明されているようですが、なにがなにやらさっぱりわかりません!

結局のところ、この手の巨石を使った物体は何の目的で作られたのかははっきり分かっていないようです。

クロードさんはなにか儀式のようなものが行われたのではないかとおっしゃっていました。

さらに案内してくれたのが、林の中にこつ然と現れた巨石。何か意図があってここに置かれたとしか考えられません。

やはりブルターニュ地方には、この手の巨石がたくさんあるようです。

自分が調べた言い伝えや伝説が、これらのお宝を保存するのに役に立てれば嬉しいとクロードさんはおっしゃっていました。

そこで、そのちょっと怖い言い伝えの一つを紹介しましょう。

■夜の洗濯女■

村の洗濯場に、夜の洗濯女が死衣を洗いにやってきた。朝日が昇る前に女たちに近づいては行けないよ。近づこうものなら、女たちはお前に洗濯カゴを持ってくれと頼み、そのまま家まで連れて行ってしまうだろう。それはつまり、お前が死ぬということなのだ。

この手のお話は、日本では夏と決まってますが、フランスではそうではなさそうです。

次回は、ノルマンディ地方のお城を訪ねます。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、そしてずっと前から、僕はお化けの話や超常現象の話を聞くとひどく怖くなる。そして、この一ヶ月、なぜかウチのパソコンは、毎晩夜中の3時きっかりにひとりでに起動するのだ・・・![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

砂のお城 [ブルターニュ地方]

ブルターニュ地方の海辺の町サン=ブリアック=シュル=メール(Saint-Briac-sur-Mer)で、砂のお城コンクールが開催されました。

とは言っても、美しいお城を作った人が優勝というわけではありません。

どれだけ波にさらわれないでがんばっていられたかで勝敗が決まります。

地元の人なら誰でも知っているパンパーズ・ビーチ。

ちょうど今は引き潮の時間。砂のお城を作るには理想的な場所です。

大人と子供が入り交じった40チームが、頑丈なお城をめざして作業にとりかかります。

砂を盛り押し固めたら、てっぺんに旗を立てます。この旗が最後まで残ったチームが優勝です。

「旗が最後まで残るように作り上げます。形が重要です。前方を尖らせるんです」と男性。

皆さんそれぞれの方法で装飾を施したり形を作ったりしています。

そして、石ころや海藻以外であれば、どんな方法で固めてもいいそうです。

「いろんな道具を使って作るのが楽しいです」と男の子。

なんだか巨大な砂の山みたいなのが並んでいるように見えますが、よく見ると、塔があったり、緑があったり、それぞれに工夫されているのが分かります。

潮が満ちてくるまであと5分。皆さん最後の仕上げに余念がありません。

さあ、いよいよ作業をやめて潮が来るのを待ちます。

砂のお城が海の水にじわじわ浸食されて行きます。

旗が倒れた瞬間、皆集まって一気にお城を壊してしまいました。

砂のお城は壊す楽しみもありますね。

「何時間もかけて作ったお城が壊れてしまうのは、やっぱりちょっと寂しいです」と男の子。

そして、最後まで残ったお城の旗を取り、優勝をお祝いします。

子供たちは作るのも壊すのも楽しいみたいですね。よってたかって壊してました![]()

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、ビーチで可愛い女の子を発見。むこうも何度も僕のことを見ていた。いざ突撃と歩き始めたまで良かったのだが、熱い砂に耐えきれず知らず知らずのうちにカニ歩き。そのまま彼女のところにたどり着いたのだった」

VDM (Vie de merde)より

ブルターニュの港巡り その5 [ブルターニュ地方]

ブルターニュの小さな港シリーズの最後は、半島を南に下って、海と陸と川が複雑に入り組んだ地帯にあるオーレー(Auray)を訪ねます。(下記地図の紫印)

オーレーの港へは船で向かいます。

岸辺の緑や建物を眺めながら30分もすると港に到着。

「今は行楽のための港になっていますが、昔は漁業や交易の港だったんです。船が木材や石炭を運んでいましたが、鉄道が通ってからはなくなってしまいました」と船長さん。

ここは海から奥まったところにあるせいか、これまでの港とはちょっと雰囲気が違っています。

この日の港には市が立っていました。

毎週月曜日、400店ほどが集まるそうで、ブルターニュでも最大の市だそうです。

「野菜や果物を始めとして様々なものが売られています。その分、人もたくさんやってきます」と男性。

男性の後ろには春の味覚のアーティチョークが売られていました。

港に向かう坂道はシャトー通り。アートギャラリーの並ぶ人気の通りです。

白髭のおじさんは、数年前にここに住むようになった元漁師の方。この港に思い入れがあるようです。

それにしても並じゃないヒゲの蓄え方です。食事のときは相当大変そうな・・・。

それはともかくとして、オーレーの町にはみごとな木骨構造の家の立ち並ぶ通りもあります。

港はサン=グスタン港(port Saint-Goustan)と呼ばれています。サン=グスタンは漁師や船乗りの守護聖人。

ここは内陸部を流れて来たオーレー川がちょうど海に注ぐ地域。

とは言っても、アーチ型の美しい橋の下を流れていたのは海の水。ちょうど満ち潮が上って来ているところでした。

岸辺の散歩は気持ちよさそうです。観光客で一番賑わうのもこの港。

中世の面影を残す趣のある港でした。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、土砂降りの中を1時間ほど犬を散歩させた。ウチの犬、家に帰るなりほっとしたようにソファに寝そべった」

VDM (Vie de merde)より

ブルターニュの港巡り その4 [ブルターニュ地方]

仕事に追われ、昨日はブログ更新ならずでした。![]()

さて、ブルターニュの小さな港シリーズの四回目は、北に上がってビニック(Binic)を訪ねます。(下記地図の黄印)

小さな港の朝。まだ眠りから目覚めたばかりのようです。

この港にもプレジャーボートやヨットが数多く並んでいます。

朝の静けさの中を漁船が漁から戻って来ました。収穫はロブスター。

漁船が港に戻って来たかと思えば、ヨットが風に乗って港から出発して行きます。

そして、海岸では散歩を楽しむ人たちの姿。

潮の満ち引きが村の一日のリズムを刻んでいます。

港から見える教会は、ノートル=ダム・ドゥ・ボン・ボワイヤージュ教会(Notre-Dame de Bon Voyage)。

面白い名前ですね。ノートル=ダムはマリアさまのこと。ボン・ヴワイヤージュは「良い旅を!」の意味。

港から出てゆく船に「良い船旅を!」とマリアさまが祝福してくれるのかもしれません。

村の人口は4,000人足らず。毎年、船で外からやって来て、ここでしばらく暮らして行く人もいます。

ティエリーさんもその中の一人。8ヶ月前にこの港に錨を下ろしました。

船の中は思った以上に広々としています。コンパクトにいろんな物が装備されています。

こんな風に気ままに船の暮らしを楽しむのもよさそうです。

引き潮になると今まで海水に浮かんでいたボートがこんな有り様に。さながら丘の上の河童状態です。

一日の間にいくつもの姿を見せてくれる港を絵に描く人もいます。

港に面した場所には船乗りがよく訪れると言うカフェがあります。

ビニックは今ではバカンスを楽しむ人たちの港になっていますが、19世紀頃はタラ漁で有名な漁港だったそうです。

そうこうしているうちに潮が満ちて、波に揺れるボートの姿が戻ってきました。ほっとしますね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、海岸でライフガードをやっています。ある女性がやってきて、潮が満ちて来るおかげでいちいち場所を移動しなくてはならない、なんとかしてくれないかと言って来た。マダム、そんなこと無理です。潮に逆らなんて」

VDM (Vie de merde)より