風変わりなコレクション その1 [ロレーヌ地方]

今日から4回のシリーズでちょっとマニアックで変わったコレクションを紹介します。

第一回目の今日は、炭坑夫が仕事で使っていたランプ。

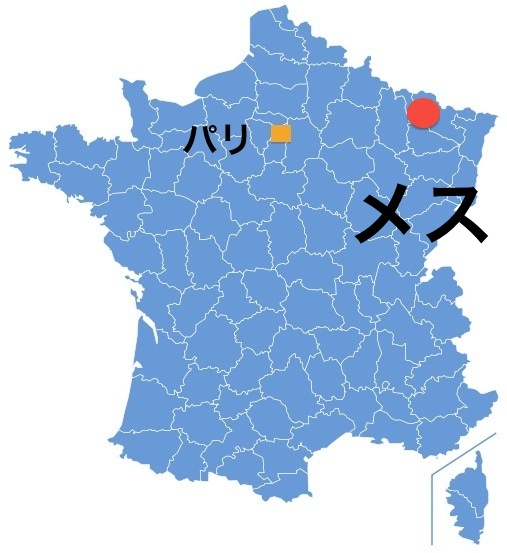

収集家はドイツとの国境に近いロレーヌ地方の町にお住まいです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年10月7日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

地下1キロの辺りで使われていたランプ。持ち主の名前やシリアル番号などが刻印されています。

ぴかぴかに磨き込まれて大切に保存されているのがよく分かります。

これらを集めたのがミッシェルさん。25年前から収集しています。

「炭坑夫はこのランプを持って地下に降りて行きました。地下の作業場の木框に打ち付けたり引っ掛けたりして使いました」とミッシェルさん。

コレクションの中には電気ランプもあります。1870年製です。

これら炭坑夫用のランプは大きく変遷をとげてきました。

2004年の映像が登場しましたが、最新のランプは地下での作業にうまく適応した形になっていたそうです。

ミッシェルさんが展覧会で見たのがきっかけで魅力に取り憑かれたランプ。価値のあるものなら1台300ユーロ(約4万円)ほどするそうです。

「オブジェとして面白いですし、歴史がありますからそれを勉強しています。持ち主の名前入りのランプを集めて、その人がいつ頃、どこの炭坑で、どんな仕事をしていたかなど調べたいですね。そうすれば、私のコレクションにまた一つの価値が生まれます」とミッシェルさん。

ランプの手入れをするためのアトリエもお持ちです。

手入れをすればそのランプを持ち主がどんな風に使っていたかがよく分かるとか。

昔は、女性がこのランプの手入れをしていました。2004年にフランス最後の炭坑が閉鎖になって以来、この作業も行われなくなりました。

「私は炭坑が閉鎖になる時に部品を集めました。ですから、当時の部品を使ってランプを修復することができるんです」

ご近所にはその炭坑で働いていたジャックさんがお住まいです。

いつも使っていたランプがきれいに磨かれて食卓に置かれていました。

ミッシェルさんが集めたランプは500台にも及びます。いつか博物館で展覧会を開ければいいなとおっしゃっているそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、息子が懐中電灯片手にベッドの下の暗がりで何やらページをめくっていた。いったい何を読んでいたのやら・・・」

VDM (Vie de merde)より

晩秋の風景 [ロレーヌ地方]

シャンゼリゼ通りには、イルミネーションの点灯より先にクリスマスの市が立ったそうです。

その映像に興味のある方は→こちら

因にイルミネーションの点灯式は来週です。

キリスト教徒にとってはお祝い事の続く12月。

12月21日は人類滅亡の日などという恐ろしい噂がありますが、昨日、ローマ教皇がクリスマスは必ずやってきますとおっしゃったそうです。

その今年の12月。月曜日も土曜日も日曜日も5回あるそうです。

こんな12月は824年に一回しかないとか。

中国ではこの現象をMoney Bagと言うそうです。

残念ながら英語でしかわかりません。中国語ならどう書くんでしょう?金袋?

なんだかちょっと縁起がいいような気がしてきます。

さて今日は、フランス北東部の都市メッス(Metz)の晩秋の様子をご覧下さい。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年11月13日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

日本のように赤いもみじはありませんが、色づいた木々と霧、遠くには山の端。美しい風景です。

この時期、このあたりの気温はマイナス2℃まで下がることがたびたびあるそうです。

「暖房なんてないですよ。寒さ対策なら、いつもより余計に動くくらいかな」と作業中のロランさん。

収穫の終わったブドウ畑で働く人もいます。

「ブドウの葉が全部落ちたら、こんどは剪定の作業が始まります」とブドウ農家の方。

森の木々は色を変えましたが、まだ落葉するところまでは行っていません。

この紅葉を楽しもうとハイキングのグループがやってきました。

「秋は木々の葉が美しいですからねえ。それを楽しみに来たんですよ」とハイカーの一人。

近くの湖では、ちょっと寒そうですが漁をする人たちもいます。

湖には美しい白鳥の姿も見えました。

これぞ洋風の晩秋の風景という映像でした。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、僕は学生ですが、暖房の付け方が分からず、朝までどうにか暖房なしでがんばりました。しかし、目が覚めたときは絨毯に霜が降りていました」

VDM (Vie de merde)より

太陽光発電所 [ロレーヌ地方]

フランス北東部ロレーヌ地方に巨大な太陽光発電所が誕生しました。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年6月24日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

125ヘクタールの敷地に、140万枚の太陽光パネルが並んでいます。

45,000万ユーロを投入して作られた発電所です。

「雲がかかっていても光があればパネルは発電します。これでだいたい55,000世帯の電気を賄うことができます」と電力会社の責任者。

ここは、元はアメリカ軍の基地。その後、フランスの空軍が使用していましたが、2006年からは放置されたままになっていました。

工事が始まったのは2011年4月。

不要な建物を解体し、約300ヘクタールがパネルの設置のために準備されました。

運用のための雇用の50%が地元からだそうです。

「だいたい平均で30人くらいです。企業にとっても従業員にとってもありがたいですね」とゼネコン関係の会社の方。

この発電所のすぐ隣にあるのが人口300人にも満たない小さな村ロジエール=アン=アイユ(Rosières-en-Haye)。

「1年間で約40万ユーロほどの経済効果があります。この地域の8つの村で人口が1,700人ほどですから、大きいですよ」と村長さん。

環境汚染も騒音もなく、経済効果も見込めるとなれば、村にとってはありがたい施設です。

最低20年の運用が約束されているそうです。その間に、村は観光収入もと期待は膨らみます。

それにしても、これだけのパネルを並べても55,000世帯の電力しかカバーできないのかと思いつつ、これだけの土地を有効利用しない手はないかなとも思ったり……。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、ある部分だけ日焼けしていないことに気がついた。それは、たるんだお肉の隙間」

VDM (Vie de merde)より

続・暖炉をめぐる旅 その3 〜ピンクと白の砂岩の暖炉〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの三回目は、ヴォージュ県周辺で採掘されるピンクと白の砂岩で作られた暖炉を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年2月1日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

ヴォージュ県の小さな村ブルーヴィル。人口は400人足らず。

積み重ねられた薪、煙突からの煙。

これがこの地方の冬の風景です。

ほとんど一家に一台の割合で暖炉が設置されています。

本日、訪ねたのは木材伐採業を営むオリヴィエさんのお宅。

大広間に大きな暖炉があります。1年前にリフォームしたばかりなので、まだ真っ白です。

「外で仕事をしてここに帰って来るとほっとします」とオリヴィエさん。

暖炉には、オリヴィエさんの考えたロゴマークが飾られています。

そこには、伐採に使う昔の道具と森の木が描かれていました。

ここでは暖炉でワッフルを焼いていました。蜂蜜やチョコレートをかけて、紅茶と一緒にいただくと美味しそう!

「夜には、テレビをつける代わりに暖炉に火をつけ、皆で集まってお茶をいただきます」と奥様。

それにしてもここの暖炉は前にせり出していて存在感があります。

近くの石切場から取れた砂岩を使って作られました。

ヴォージュ県内に石を提供している石切り場はここだけになってしまいました。

ここの特徴は砂岩が2色に分かれていること。

表面から4〜5メートルまではピンク、それから下は白。

フローランさんのおじいさんが最初に手で掘り始めたのが始まりだそうです。

ご自宅の暖炉も家の壁もその石を使って作られています。

暖炉は居間にありますが、お隣の部屋へ行ってみると、暖炉の火で暖められた奥の石がこの部屋も暖めるような仕掛けになっていました。

暖炉用の石を製作する工房は、今でもいくつかあるそうです。

注文を受けてからできあがるまでには4日ほどかかります。

最近の暖炉は昔ほど大きくはないそうですが、男性が4人掛かりで石をのせていましたから、かなりの重量です。全体で2トンほどにもなるそうです。

「両親がつけてくれた暖炉ですからね。思い出がいっぱいつまってます。これがあることで家が家らしくなります」と注文主。

取り付けられた石は、端の方から少しずつ乾燥していくそうです。

ヴォージュ県の田舎にある伝統家屋には、この砂岩でできた暖炉は欠かせないものになっています。

<******** フランス人のつぶやき *******

「今日、実家のテーブルにキレイな石があったので、近づいて見ようとしたら、突然、匂いのする霧を吹きかけられた。あれは芳香剤だった」

VDM (Vie de merde)より

聖ニコラのお祝い [ロレーヌ地方]

昨日、12月6日は聖ニコラ(Saint-Nicolas)の日でした。

Saint-Nicolasは、3〜4世紀に実在した司教で、聖人に列せられています。

サンタクロースの起源になった人物とも言われていますが、フランスでは子供の守護聖人になっています。

特に、フランス北部のノール県やアルザス・ロレーヌ地方ではこの日を祝う習慣があります。

どんなお祝いなのでしょう?ロレーヌ地方のある保育園を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年12月6日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

売りに出された異例の物件 その5 〜国の不動産〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの最後は、国が所有する不動産。

財政難から不動産を手放す教会や自治体が年々増加傾向にありますが、国も例外ではありません。

今日は、フランス北東部のメッスで売却された又はこれから売却予定の、国の所有する物件を訪ねます。(下記地図の紫印)

地方都市メッスの人口は12万人ほど。古い建物の再利用法は都市の需要に合わせたものになっています。

下記ウィンドウの▶をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年11月18日に放送)(▶をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

******** フランス人のつぶやき *******

「私は元気が取り得の不動産屋。今日、物件を見にお客さんを連れて2ブロックほどを歩いてふと振り返ると、客がいません。早く歩きすぎました。こうしていつも客を逃してしまうのです」

VDM (Vie de merde)より

ヴォージュ温泉めぐり その5 〜 ヴィッテル 〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの最後は、ミネラルウォーターでお馴染みのヴィッテル(Vittel)。

下記地図の紫印のところです。

ヴィッテルの人口は約6,000人。

最初にここの鉱泉を発見したのはローマ人ですが、ミネラルウォーターVittelの歴史は、1854年、ルイ・ブルーミエという男性が源泉を買い取ったことから始まります。

ブルーミエは、ルイ・フィリップ一世時代に王の検事代理を務めるほどの人物でしたが、その後、皇帝となったナポレオン三世から要注意人物とされ、国外追放の憂き目にあいます。

一時、バルセロナで暮らしますが、重病をわずらいフランスに戻ることが許されます。そして、厳しい監視の中、前回登場したコントレクセヴィルに何度か療養に通ったそうです。

1854年、ブルーミエはヴィッテルの源泉と0.8ヘクタールの土地を購入し、鉱泉をボトルにつめる施設を完成させます。1857年、ヴィッテルの水は陶器の瓶につめられ販売されます。病人が自宅で療養できるようにするためでした。

ブルーミエは1869年に亡くなりますが、その後、会社は4世代に渡ってブルーミエ一族に継承されていきます。その間、陶器だった瓶はガラスに代わり、生産ラインも近代化され、1903年当時、年間300万本の生産が、1951年には1億本にまで増加します。

1992年にネスレ社に買収されてから、現在の生産量は年間9億本だそうです。

いわゆる湯治場としての開発は1845年頃から始まっていますが、さらに発展を遂げたのは、1968年に地中海クラブが設置されてからのこと。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスTV局TF1で2011年5月27日放送)

ここを訪れる人たちの目的は病気の治療から単なる休養を兼ねた観光まで様々です。

650ヘクタールあるという緑に覆われた敷地には、ゴルフ場、テニスコート、プール、競技場などのスポーツ施設もあります。

また、ヴィッテルには19世紀後半から20世紀前半にかけて作られた建築物があることでも知られています。

1887年には、あのパリのオペラ座(オペラ・ガルニエ)を設計したシャルル・ガルニエがカジノと湯治施設を作りました。

鉱泉の出ている水飲み場の男性は、50年前に購入した目盛り付きのグラスで水を飲んでいました。今ではもう手に入らないグラスだそうです。

また、この施設では、プールでのエクササイズ、入浴やシャワー療法、マッサージが受けられます。また、泥を使った療法もあります。泥の中のミネラル分が直接肌を通して吸収されるそうです。

そして、リラックスルームからは、あのブルーミエが建てさせた、鉱泉の瓶詰め工場の美しい建物を見ることができます。

施設の回りに広がる緑地は有害物質が混入しないように管理されているそうです。

ヴィッテルは緑に囲まれた健康的な場所で、肉体を整え、さまざまな娯楽も楽しめるという町のようです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、僕は建築学校の学生です。昨晩徹夜で作った模型を持ってバスに乗ったら、ドアが早く閉まりすぎて、模型はぺしゃんこに![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

ヴォージュ温泉めぐり その4 〜 マルティニー=レ=バン 〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの四回目は、コントレクセヴィルから南西へ15キロほど行ったところにあるマルティニー=レ=バン(Martigny-les-Bains)。

下記地図の水色印のところです。

村の人口は約1,000人。

1800年頃、村を流れる川のそばに鉱泉があり、近隣に住む通風やリューマチの患者が治療のために訪れていました。当時は、鉄の泉と呼ばれていたそうです。

1860年に本格的な開発が行われ、二つの豊富な鉱泉がみつかり、そこにギリシャ様式の美しいあづまやが建てられました。

そして、このあづまやと屋根付きの通路でつながれた、贅を尽くした建物も造られました。サロン、ホール、宿泊施設などがあり、地下にはプールやシャワー室も完備されていたそうです。

この施設は20世紀初頭までに幾度か所有者が変わりますが、1882年から所有者となったキーファー&シャピエ社になってから、さらに発展を遂げます。

隣接する庭も3ヘクタールから7ヘクタールへと拡大し、劇場付きのカジノや大規模なホテルも作られます。そして、鉱泉は飲料水としてボトルで販売されました。

しかし、20世紀の二つの大戦中に施設は破壊され、戦後は湯治に来る人もなくなり、町はしだいにすたれて行きます。

近年になって、もう一度、繁栄した時代を甦らせようという人たちの手によって復元が進んでいます。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスTV局TF1で2011年5月26日放送)

再生は1997年頃から始まりました。

まずは7ヘクタールの庭の再整備、次に源泉を覆うあづまやの復元。あづまやは1882年当時のものを復元しているそうです。(上記写真がそれです)

19世紀末から20世紀初頭にかけては、ヨーロッパ中から人々が保養にやってきたそうです。1901年に鉄道が開通してからはさらに訪れる人が増えました。

アンドレ・ルグランさんはかつてのグッズを集めています。家具の上には、ミネラルウォータの瓶が飾られていました。そして、水に入れて飲むと身体に良いというドロップのようなものを紹介してくれました。植民地で暮らす人たち用だったそうです。

また、施設の修復のために働く人たちもおおぜいいます。引退後のボランティアの方々ばかりです。

現在は、ホテルの修復が行われています。かつては140人を収容できたというホテルですが、将来は高齢者の収容施設とメディカル・センターになる予定だそうです。

一時は「湯治場のヴェルサイユ宮殿」と呼ばれたほどで、りっぱな建物があちこちにあったようです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、弟がコレクションしているスターウォーズ・グッズの一つを壊してしまったため、弟に『私はもう二度とルーカスの子供たちには触りません』を50回も言わされてしまいました」

VDM (Vie de merde)より

ヴォージュ温泉めぐり その3 〜 コントレクセヴィル 〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの三回目は、あのミネラルウォータContrexの故郷コントレクセヴィル。

下記地図の緑印のところです。

今回は治療というより痩身が中心。平均年齢も少し下がります。

コントレクセヴィルの人口は3,500人ほど。

1760年、腎結石を患っていた若い娘がここの鉱泉を飲んで治ったことを知った医者が、ここのミネラルウォータについて研究発表したことで注目されるようになります。

その頃から水の販売は行われていましたが、19世紀後半に本格的に会社が設立され、ボトルに詰めて販売されるようになりました。

1953年にペリエ・グループがこの会社を買い取り、さらに1992年にこのペリエ・グループをスイスのネスレ社が買収して現在に至っています。

カルシウムとマグネシウムの豊富な水は、消化器系疾患、メタボ、泌尿器系疾患に効能があると正式に認められています。

コントレクセヴィルの施設は毎年4月から10月末までの営業です。その間、減量や体力回復のためにさまざまなプログラムが用意されています。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスTV局TF1で2011年5月25日放送)

一日のプログラムは毎朝8時半の軽い運動から始まり午後まで続きます。超過気味の体重を落とすことが、糖尿病や高コレステロールの改善につながります。

プールでエクササイズ中の男性が、来るたびに筋肉がついて痩せると言っていました。そして、ここには治療というより、身体の状態を整え、すっきりするため来ているとか。

娯楽施設も充実しており、近くにはベルエポック期の1900年に作られたカジノがあり、中に映画館や劇場も設置されています。

そして、この地域のホテルもただのホテルではありません。お客さんの要望に答えて、カロリー抑えめの料理を出してくれます。

そんなホテルの一つが、番組に登場したHôtel Restaurant la Lorraineです。

1962年に夫婦で始めたホテルです。接客は妻のミュリエルさん、厨房では夫のフィリップさんがシェフを務めます。カロリーを抑えながらも味を損なわないというのがフィリップさんのモットー。

説明してくれた料理は、向かって右がアボカドと脱脂したフロマージュ・ブラン(フレッシュチーズ)のガカモレ、左がトマトとキュウリとザリガニのタルタル、真ん中は説明なし。ニンジン?全部で156カロリー(kcal)しかないそうです。

ゲストブックにはお客さんの感謝のメッセージが残されていました。中には20年前から毎年やってくるお客さんもいるそうです。

ちょっと恰幅の良い女性が、ここに来るたびに5、6キロ痩せて帰るとおっしゃってましたが、それを維持するのって難しいんでしょうねえ〜。

近くの広大な森をハイキングすればさらに数キロやせられるかもしれません。森の奥深くに、美しいお城が突然姿を現したりと、運動以外にも楽しみがいろいろあるそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、結婚式を控えて、フィアンセが言った。『わたし、結婚式のためにやせなくっちゃ。写真にキレイに写りたいもの』僕は言った。『僕のためじゃないの?』すると彼女が言った。『とりあえず写真のためね。だって、永遠に残るでしょ』」

VDM (Vie de merde)より

ヴォージュ温泉めぐり その2 〜 バン=レ=バン 〜 [ロレーヌ地方]

シリーズの二回目は、プロンビエールから西へ20キロほど行ったところにあるバン=レ=バン(Bains-les-Bains)。

下記地図の赤印のところです。

人口は1,400人ほど。

ガロ・ロマン期(紀元前1世紀〜紀元5世紀末)には、すでにここに鉱泉があったことが分かっており、ローマ人たちが温泉の周辺に住んでいたと考えられています。1752年に源泉施設の改修を行った際、一本の柱の下から、ギリシャやローマの古銭600個がみつかったそうです。

それはそうと、ここは1682年に震度8の地震に見舞われ、壊滅的な打撃を受けています。18世紀より前の建物が見当たらないのはこのためだそうです。

そこで気になるのは、1ヶ月ほど前に発表されたフランス地震予測地図(以前のブログ→こちら)。確認してみると、地震の起きる危険度は「中程度」。そんなもんですか......。

現在、村には1900年代に建てられた別荘や、1930年代の建築物が数多く立ち並んでいるそうですが、1733年に開業した金物工場Manufacture Royale de Bains-les-Bainsが修復されて残っています。今では工場としての役割を果たしていませんが、大きな敷地には、城、礼拝堂、労働者宿舎などがあり、ガイド付きで見学することができます。また、この中に宿泊施設もあります。

ここの温泉施設は、心血管疾患やリューマチの治療プログラムで良く知られているそうです。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスTV局TF1で2011年5月24日放送)

フランス北部ノール県からやって来たご夫婦フランシーヌさんとアンドレさん。もう18年も前から春になるとここへやって来て3週間ほど治療のために滞在しています。

毎朝7時半から、お医者さんが決めてくれた4〜5種類の治療を受けます。

大浴場と個室を組み合わせた療法で、まずは大浴場で温泉につかった後、アンドレさんは個室で、血行を良くし、血圧を改善するための治療を受けます。

一方、フランシーヌさんはリューマチの治療です。30度の泥風呂につかり、マッサージを受けたら、足と手を機械の中に入れて温泉水のマッサージ。

治療の合間には、ぬるめの温泉を飲みます。温泉を飲むと身体にいいというのはどこも同じですね。

バン=レ=バンの源泉は11カ所あり、温度は場所によって異なり、25〜51度と幅があります。マグマ中の火山岩が、熱と圧力で蒸留された結果出て来た深層熱水だそうで、雨とは無関係に一定の温度、一定の流量、一定のミネラル含有の鉱泉(低ミネラル、ケイ酸塩、硫酸塩、ナトリウムを含む)が出て来るそうです。

治療の効果は2、3ヶ月続き、翌年、また治療を行えば、さらに身体が楽になり薬の量も減るとか。

午前中に治療を受けたら、午後は、森を散歩したりダンスやゲームを楽しんだりというのが日課のようです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、彼氏がお風呂から上がると、裸のままで私を追いかけ回しながら言った。『こらっ、私はIMFのトップだぞ!』」

VDM (Vie de merde)より