モン・ブランは縮む? [ローヌ=アルプ地方]

9月も今日でおしまい。明日からは10月。

近くのスーパーまで買い物に行く途中で公園を横切ったところ、桜の葉が枯れ葉になってはらはらと地面に落ちていった。

とは言え、未だに服装は夏の格好。まだ秋の気温じゃない。下手に長袖や長ズボンなどに着替えると汗をかく。早く秋が深まってほしい。

さて本日は雪山のお話。

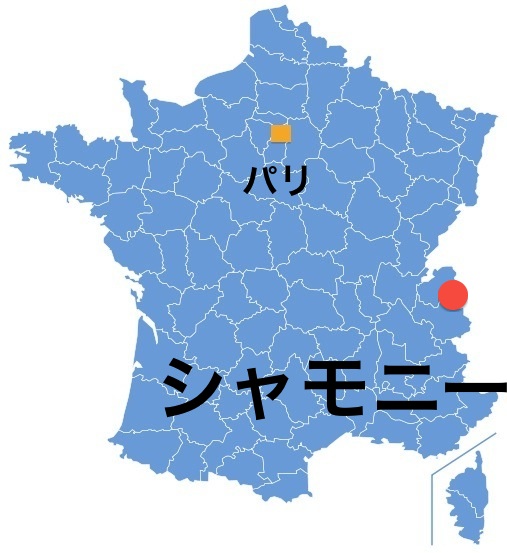

雪山と言えば、フランス・アルプスにそびえるモン・ブラン。”動かぬこと山の如し” と言いますが・・・。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2021年9月28日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばk、mらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

モン・ブランは不動だと誰もが信じていますが、実はその頂上は年々地上に近づいているとか。

「標高はどれくらいだとおもいますか?」

「4,810メートルですよ」

「4,808メートルぐらいじゃないかしら」

「4,807メートルでしょ?少し低くなったのよ」

では専門家に教えてもらいましょう。

「今年の9月17日時点で4,807.81メートルでした」

ということは4年前より1メートルも低くなっていることになるそうです。えっ、かなりの減り具合。

でもどうやって高さを測るのか?

測量の専門家を含む30人足らずのグループが実際に頂上を目指して山を登ります。頂上に到達したら、このポールを氷に突き当たるまで差し込みます。

ということは、その上に積もった雪は計測しないということになります。つまり氷がモン・ブランの頂上ということになるようです。

ポールの頭の部分にはアンテナが付いていて30分間、衛星からのシグナルを受信します。その結果、今週の水曜日の発表によると、モン・ブランは2017年に比べると91センチ低くなっていることが判明しました。

原因は風と降水の他に、当然ながら地球温暖化。

「すべての山が温められて氷が溶けているんです」と専門家。

「夏になると落石が多くなります。石を支えていた氷が溶けて落ちやすくなってるんです」とベテランの山岳ガイド。

ちなみに氷の下にあるはずの岩の頂上部分は標高4,792メートルと考えられています。こちらは一年間に1〜2ミリという超低速で隆起しているそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、うちのニャンがエサがみつからないとしきりに訴えてきた。エサ入れを20センチほどずらしただけなのに![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

バカンスは山で! [ローヌ=アルプ地方]

恒例になってしまったWHOの世界コロナ感染報告は、ここにきて一週間ごとではなく、各国24時間ごとに更新するやり方に変えたようだ(ややリアルタイム)。

そのためここで引用しても意味がないので終了とし、リンクのみお知らせしておく→こちら。

このサイトにアクセスすると、各国の24時間以内の新規感染者数と累計及び新規死者数と累計が分かる。

ここの数字がどんどん少なくなってきたら収束ってことになるのかな。早くそうなってほしいもんです。

さて、6月も残り5日。7月になるとフランスはいち早く夏のバカンスシーズンが始まります。

下記ウィンドウの▷をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2021年6月24日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

おお、この風景。山はきれいだし空気は美味しそう。

こんなところで過ごすとなると、やっぱりテントを張ってキャンプですな。

「トゥルーズから来ました。夏は暑いんですよ。だから避暑に来たんです」と女性。

このカップル、もう夏休み???3日間の休暇とおっしゃっているので夏休みというわけではなさそうな。

ここは公営のキャンプ場。テントで過ごす人たちもいれば、キャンピングカーに宿泊する人たちもいます。

こちらはベルギーからやってきたご夫婦。15年も前から毎年必ずフランスに来るそうです。なんだかやたら履物の数が多いですね。

「コロナ感染でフランスに来られるかどうかわかりませんでしたから、来られて本当にうれしいです」とご主人。

元気にジョギングに出かけて行きました。

そんなわけで、6月からすでに予約は去年の2倍。

「今年に夏は去年に比べて予約が20%増えました」とキャンプ場の方。

夏のバカンスといえばどうしても海が一番人気。その次が田舎。そして3番手が山だそうです。

3番手と言っても、去年から急増しています。

「色々たいへんでしたから、こういう所でのんびりすごしたかったんです」とパパ。

やっぱりねえ〜、コロナ感染で気が休まる日なんてなかったですからね。

ここからさらに上の方にある民宿がこちら。素敵なお部屋。コロナと猛暑の夏を忘れてゆっくり過ごせそう。

皆がそう思っているせいか、これまでになく宿泊客が増えているそうです。

「7月は90%、8月は70%が予約で埋まってます」とオーナー。

こちらはスポーツ用品店。

「例年に比べると格段にお客が増えました。山のスポーツを楽しむために事前に予約を入れる人が多くなりましたねえ」

冬はスキー場で賑わうこの地域ですが、夏は避暑で人気のようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、主人が夏休みになった。なぜか、私が夕方6時に仕事から帰ってくるのを待って、階段のペンキ塗りを始める。不可解・・・」

VDM(Vie de Merde)より

栗の収穫 [ローヌ=アルプ地方]

フランスで教師がイスラミストに殺害された事件で、全国で追悼集会が開かれ、言論の自由を守れ!表現の自由を守れ!と主張したおかげで、中東でフランス製品の不買運動が始まっているとか。

なんだか、皆さん、ご苦労さまと言いたい気分になってしまう。

それはともかくとして、フランス南部のアルデシュ県では、栗の収穫がはじまったそうです。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年10月23日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

トゲトゲを避けながら中を開けてみると、つやつやした茶色栗の実が顔を出しました。

山に囲まれたアルデッシュ県は秋真っ盛り。その風景の中にいがぐりが現れました。

まさか収穫は手作業???そうではなく、足作業でした。

中から出てきた栗の実を早速食べてることに。

「甘くてちょうどいいねえ」と農園の方。

なんだかガリガリ音をさせながら試食してらっしゃいますが、火を通したほうがいいんじゃないの???生の栗ってどんなお味なのやら・・・。

収穫は網を敷いて、その上に実を落として集めるという手法のようです。

「一年間、木のお世話をしてきたご褒美のようなものです」と女性。

「栗の実にはこの土地の歴史がきざまれているんですよ。土地の人たちとともに作ってきた歴史がね」と男性。

この3年ほどは栗の木が病に感染してしまい、十分な収穫ができませんでした。今年になってやっと満足できる量の栗を収穫できたのだそうです。

ああ、そうかあ〜、それじゃあ生でも食べたくなっちゃいますねえ。

イガイガから取り出された栗の実は選別されて、様々な加工品に生まれ変わります。

「シロップ、粉、クリームなど色々あります」と女性。

こちらではお菓子作りが始まっていました。

生地に栗のクリームを混ぜて、オーブンで焼くと、こんなお菓子が完成します。栗の濃厚なお味を楽しめそうです。

セリーヌさんにとってはこの味が、子供の頃を思い出させてくれるそうです。

アルデッシュ地方ではこの栗を様々な料理に使っているそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、生物の授業で先生が、両親が2人ともブルーの目をしている場合は、遺伝的にその子供もブルーの目になると言っていた。うちは両親ともにブルーの目をしているが、僕の目は茶色・・・」

VDM(Vie de Merde)より

小さな村の学校は150歳 [ローヌ=アルプ地方]

富士山で初冠雪!去年より24日も早いとか。あれだけの猛暑だったのに・・・。

今年の冬は例年と比べて寒いんだろうか?暖冬もやだけど厳冬もご勘弁願いたし。

昨日の朝、仕事を始める前に近くの公園を15分ほど歩いてきた。空を見上げると、雲ひとつない。爽快な朝だった。

さて、フランス中部の小さな村に創立150年という小学校があるそうです。

150年前と言えば1870年。日本は江戸時代に終止符を打った明治維新を迎えたばかりの頃です。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で、2020年9月28日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

村は標高900メートルの牧草地帯にあります。

その村の中心にあるのがこの小学校。今年、創立150周年を迎えました。

小さな校庭には木が2本。小さいながらもサッカーが楽しめるコートもあります。歴史を感じさせる校舎ですが、古ぼけではいません。

今でも学校として機能していることがよくわかります。

両親、さらにその両親、そのまた前の世代の人々が通い続けて150年が過ぎました。

「皆、知ってる人たちばかりですし、僕もこの小学校に通いました。ですからとても愛着があります」と女の子のパパ。

「村に学校があるというのはとても大事なことです。失くしてはいけません」と別の男性。

こちらは子供2人の4人家族。子どもたちは2人とも3歳の時から学校に通っているそうです。

「すぐ近くの学校に子供を預けて農業ができるのはとても助かります」とお父さん。

朝8時20分になるとコミュニティバスがやってきて、子どもたちを学校まで乗せていってくれます。

村の人口は460人ほど。生徒の数は23人でひとクラスしかありません。日本で言えば、小学校の低学年に当たるようです。

こちらが先生のクロチルドさん。それぞれの生徒のレベルに合わせた教材を用意しています。

算数、文法、ディクテーション等々。

村全体で学校教育を大切にしているようです。その最前線に立つのが村長さんです。

「この学校ができたのは1870年のことです。一階は教師の住まいになっていました」

今日は、昔、ここで教師をしていたというジュヌヴィエーヴさんが学校にやってきました。今年84歳になるそうです。

1954年から1969年までこの学校で先生をしていました。

「これは私が初めて受け持ったクラスです」

遠足に出かけた写真も残っていました。いい時代でしたね。

「いい思い出ばかりですよ」とジュヌヴィエーヴさん。

一方、こちらはかつて生徒だったという男性。

「昔は歩いて通ってましたよ。バスなんてなかったですからね(笑)」

なんだか城壁の上にできた学校みたいに見えますね。思ったより校庭は広いようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、息子が学校で "アルベール” に嫌がらせを受けたという。アルベールとは、校長先生のこと![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

山の積雪 [ローヌ=アルプ地方]

フランスの飲食店の営業時間短縮は感染の拡大の続く11の大都市が対象のようで、東京都が行ったように午後10時までの営業になるようだ。

午後10時以降に感染確率が高くなるらしい。どの国も似たりよったりだ。

コロナ収束までの道は長い・・・。ため息。

さて、夏が終わりつつあるようなのでカレンダーなど見ていたら、なんと今年はあと3ヶ月ほどすると終わってしまうことに気がついた。

なんだか知らないけど焦るなあ〜。特に焦ることもないのに。

それはともかくとして、先日、富士山の山頂に薄っすらと雪が降ったとか。

フランスアルプスに近いオート=サヴォワ県の山々には例年より早く降雪が始まりました。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年9月25日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

標高2000メートルの山の上。もうすっかり冬景色です。積雪は15センチ。

夏山で牧草を食べていた羊たち、大急ぎで帰宅の途につきます。

300頭の羊を下山させるまでに12時間かかります。

羊たち、雪の間から顔をのぞかせている緑の草を食べようとしています。

「6月にこの山に上ってきました。これから麓に下りていきます」

羊たちは雪山を下りてしばらくは外で放牧された後、11月の初旬に小屋に戻るそうです。

麓の村レ・コンタミンヌ=モンジョワにはまだ雪は積もっていないようですが暖房なしでは過ごせません。

早速、暖炉の薪に火がつけられました。

「この時期になるとワクワクしてきます。スキーが楽しめる季節になりますからね。始めは少ししんどいですが、雪の上を滑れるかと思うと嬉しくなります」と男性。

こちらはレストランの厨房。

今朝、雪のしたから収穫してきたばかりのセープ茸を調理します。

ヘーゼルナッツ油で炒めて、生クリームをたっぷり加えたら出来上がり。

シンプルですがごちそうですね。

今週末はさらなる積雪が予想されているそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、私は魔法使いのおばあさんに、そして夫は白馬の王子様に扮装した。それもすべては白雪姫大好きの4歳になるわが娘にりんごを食べさせるため![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

マーモットの赤ちゃん [ローヌ=アルプ地方]

人が移動したり一箇所に集まったりすると、やっぱり感染者増えるなあ〜。

コヴィッド19は人間にとって相当厄介なウィルスだと言われていたけど、そのとおりだった。

最近、身近で感染の話を耳にするようになったから、感染が広がっているのを実感する。

さて、本日はそんな人間のお話ではなく、フランス・アルプスに生息するリス科の動物マーモットのお話です。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年7月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

鏡のような湖の水面。夜明けを迎えたフランス・アルプスの山々。

そこに無線機片手に人間が現れました。研究者の方です。

研究対象はマーモットと呼ばれるこんな動物。朝日が登ると同時に巣から出てきて活動を開始しました。

ここは標高2350メートルの山の中。

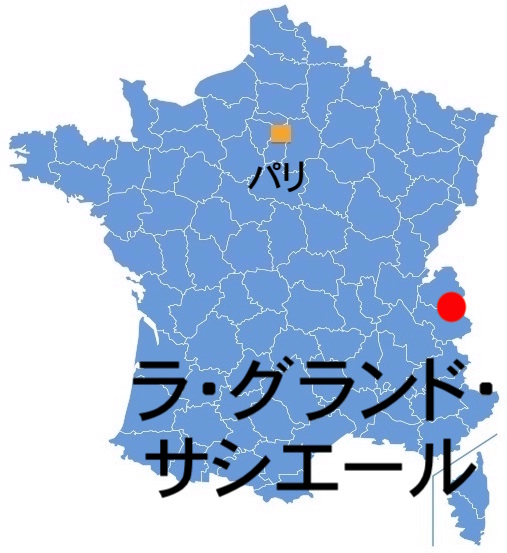

ラ・グランド・サシーエル(la Grand Sassière)と呼ばれるこの地域には、30年ほど前から夏になるとリヨン大学の研究者が、マーモットの観察と研究のために陣を張ります。

「この地域にはたくさんのマーモットの家族が暮らしています。どのような暮らしをしているのかを調べるのが私達の目的です」とシルヴィアさん。

この時期、マーモットの赤ちゃんが誕生しているそうです。生まれて40日くらいになると巣穴からでてくるとか。

「天気の良い日に出てくるのをじっと待つんです」とピエールさん。

根気のいる仕事ですね。数時間ほど待ってから、そっと巣穴に近寄り、さっと捕まえます。今日は4匹捕まえました。

「とっても繊細なので優しくしてあげないといけないんです」

マーモットが袋の中で鳴いています。大丈夫なのかな。

捕獲したマーモットはこちらの研究室に運びます。ストレスを与えないように軽い麻酔をかけて最大で30分ほど眠らせます。

その間に、身体のあちこちを計って状態を調べます。

この数年の間に、生まれてくる赤ちゃんの数が減少しているとか。

「原因の一つは雪が少なくなったことが考えられます。雪がなくなると往来が増えます。ですから警戒のためにエネルギーを費やすることになり、子作りができなくなってしまうんです」とシルヴィアさん。

地球温暖化がこんなところにも影響していたとは・・・。

捕獲したマーモットはまた同じ巣に戻されます。麻酔がまだ残っているのか、よたよたと巣穴に入っていきました。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、3歳になるうちのおちびさんは、まだちゃんと言葉ができない。私を呼ぶのに『ママン』と言えず『マーモット』と言う」

VDM(Vie de Merde)より

廃線の跡地で自然を満喫 [ローヌ=アルプ地方]

このところの天候不順で、散歩などという気晴らしも出来ず少々気分は下降気味。

被災された方々を思えば、災害には見舞われていない東京の住人は文句を言える立場でもない。

とは言うものの、コロナ感染者の急増で、やっぱり気分は下降気味。

とにかく今のところは最大の警戒を怠らず、ひたすら耐えるしかないのかなあ〜。

さて、本日は、フランス南東部のアルデッシュ県に行ってみましょう。ここには廃線になった鉄道の跡地を利用して絶景を満喫する観光コースがあります。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年7月8日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

おお、雄大な自然の風景。

ここは国立公園。上から撮影するとこんなふうに見えます。こんなところを走って大丈夫か!

自転車に乗ってでこぼこ道をゆくご家族。左手に流れる川を見ながら、ペダルを漕ぎ続けます。

そして、時には青葉若葉の木々に囲まれた道を走り抜けます。森林浴とはこのことか。

「道の片側には渓谷、それに滝や小さな橋などがあって、素晴らしいですよ」とパパ。

この道、40キロに渡って続いているそうです。

かつては鉄道が走っていた場所。それがサイクリングコースに作り変えられドルセ・ヴィア(Dolce Via)と呼ばれています。

こちらのグループは3日前からこのサイクリングロードを走っているとか。

こんな素敵なアーチ型の橋の下を走っていきます。確かに鉄道が走っていたのを伺わせるような道です。

鉄道が開通したのは1891年のこと。そして1968年に廃線になってしまいました。

「鉄道は東のラマストルと西のサン=タグレーヴを結ぶためのものでした」とクリストフさん。

クリストフさんは何年も前からこの跡地をサイクリングロードにするために運動をつづけてきました。

そして、2年の歳月と700万ユーロをかけて願いが叶いました。

その甲斐あって、オランダの審査でヨーロッパ・ベスト・サイクリングロードに選ばれました。

確かにこの道はベストに選ばれるだけの価値がありますね。

「安全で保全された道です。しかも、元鉄道だけあって坂道がありません。平らです」とクリストフさん。

アルデッシュ県には同じように廃線となった鉄道が100キロほどにも及びます。

その中にはこんなことに利用されているものもあります。二人で漕げば自転車よりは楽かな。

8〜20キロののんびり旅。このベダルカーでしか見られないような風景を楽しむことが出来ます。

おまけにこれなら家族一緒にわいわいおしゃべりしながら楽しめますね。

一方、蒸気機関車が走るコースもあります。昔はこんな感じで走っていたんでしょうか?こちらは33キロの鉄道旅です。

「トンネルの中を走るときは、石炭の煙を吸ってしまいました」と男の子。

これはSLファンにはたまらない眺めですねえ。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、自転車のペダルの片方なくなっていた。ペダル一つで家までは、長かったあ〜 ![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

外出禁止の街13 [ローヌ=アルプ地方]

自宅のiMac、会社の仕事をするようになってからというもの、やたら虹色の風車がぐるぐる回るようになってしまいました。

すでにコロナウィルスで命の心配があるというのに、この上、パソコンの命の心配もしなくてはならないとは・・・・(涙)。

本日もWHOの報告書をチェックしました。4月10日までの日本の感染者数は5,347人(増加分579人)、死亡者は88人(増加分3人)。

一方、フランスの感染者数は85,351人(増加分4,256人)、死亡者は12,192人(増加分1,339人)。

フランスのメディアの中には外出禁止解除の話も出てるようですが、こんな状態で解除できますかね。来週、マクロン大統領がどうするか発表するらしいですが、どう考えても延長ですよねえ〜。

さて、日曜日恒例の週末旅は放送がなかったのでお休みです。本日は、また外出禁止になった都市を空から見物するシリーズの続きです。

今回は、リヨン(+おまけのボジョレー)を見てみましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年4月9日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここはリヨンの中心地にあるベルクール広場。

多くの市民がここを通る時間ですが、ご覧の通りです。広場にあるルイ14世の銅像がポツンと立っています。

「今朝、起きて窓を開けたら小鳥のさえずりが聞こえてました。いつもの騒音が聞こえてこないんです。こういう状況にはちょっと複雑な思いがしますね」と男性。

川にかかる橋には車一台走っていません。ソーヌ川沿いの遊歩道を歩く人影も見つかりません。

川面はまるで鏡のように平で、波を起こすボートの姿はありません。それにしても美しい!

「これほど広い街だとは思ってなかったので驚きました。それに静まり返っているのでジオラマのようです」と女性。

こちらは旧市街。毎年200万人が訪れる観光の名所ですが人影はありません。

街の北側にあるテットドール公園の門は固く閉ざされ中に入ることはできません。

そしてオペラ座も休業中で静まり返っています。

リヨンから南仏まで続く高速道路7号線は、普段は渋滞しているのですが数台の車が余裕で走り抜けていきます。

また、毎日5000台の車が通過していくフルヴィエール・トンネルは、前を走る車を追いかけることもできません。

最後にリヨンから数キロのところにある村ボジョレーに立ち寄ってみましょう。

村のメインストリートを走ってみましたが、村人を発見することはできませんでした。

いつもの春とは違った風景でした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、外出禁止で彼に会うことができない。キジバトのカップルがいちゃついているのを見ていたら涙が出てきた ![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

外出禁止の街5 [ローヌ=アルプ地方]

テレワークは想像以上に快適です。

電車に乗って通勤しなくてはならないことにストレスを感じていた自分に気付かされます。

こうなると、もう通勤電車に乗りたくない。

この状況が1週間やそこいらで終わるとも思えませんから、しばらくはテレワークが続くことになるでしょう。

続いたら続いたでまたちょっと問題ですが、ここが我慢のしどころなんでしょうね。

こうなったら早く治療薬を見つけていただくしかありません。

さて、本日の外出禁止の街はフランス有数のリゾート地アヌシー(Annecy)です。

下記のウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年3月26日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

アルプスのベニスと呼ばれるアヌシー。街全体が眠りについたかのように静かです。

いつもなら、たくさんの観光客を乗せた観光ボートが行き交う運河も沈黙しています。

元気なのは鳩と野良猫。猫の足音が聞こえてきそうです。

湖の観光船はしばらく動きそうにもありません。有名なアムール橋はご覧の通り渡る人の数もまばら。

「なんとも妙な光景です」と女性。

「観光客が消えてしまって、私たちだけって感じです。トレーニングするには好都合ですけどね」と男性。

冬が終わって春になりかけた頃のアヌシーは大勢の人で賑わうのが普通ですが、今年はご覧の通り閑散としています。

でも、閑散としているからこそ、改めて美しい街だなあと思ってしまう。

いつも漁師さんたちを困らせていた観光客の操縦する小型ボートは、きれいに並んで止まったまま。

白鳥ものびのびを湖の散策を楽しんでいます。そして人間たちもジョギングで身体を動かしています。

これくらいは許されるんでしょうか?時々は身体を動かさないと免疫力が落ちてしまいますもんね。

「普段は湖なんてあまり気をつけて見ることなんてないんですが、思わず細かいところまで眺めてしまいます」と女性。

「人のきゃあきゃあいう声が響き渡るのではなく、この静けさが嬉しいですね」と男性。

山道を上ってみましょう。いつもならサイクリングを楽しむ人たちの声で賑やかなのですが、聞こえてくるのは野鳥のさえずりだけ。

外出禁止のおかげで、フランス有数のリゾート地の自然の姿がよく見えてくるのでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、車を運転していると前の車が左折禁止の道を左折しそうになったので、慌ててクラクションを鳴らしてやった。すると前の車がバックしてきて三人の男が降りてきた。それは警察の覆面パトカーだった。で、結局、私はクラクションの使いすぎで罰金を取られた![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

小さな村の日時計 [ローヌ=アルプ地方]

日本で、コロナウィルスは27℃くらいで死滅してしまう、だからお湯を飲むといい、などというデマが広まっていた時期がありましたが、それとそっくり同じデマがフランスでも広まっていてちょっと驚き。

それが日本語の文面をそっくりそのままフランス語に訳したような文面なのです。

最初にこの日本語のデマを知ったのが2月末ごろで、ジムでよく会う高齢の女性が、友人がラインで教えてくれたとか言いながら見せてくれたのでした。

その時は、へえ、お湯を飲んでいれば大丈夫なんだ、なんてホッとしたもんでした。すぐにデマだとわかってがっかり。よく考えたらそんなことありえませんよねえ〜。

一体、なんのためにこんなデマを流しているのやら。しかもわざわざフランス語にまで訳して。謎です。

さて、今日は、フランスアルプスの麓にある小さな村のお宝を見に行ってみましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年3月6日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここは標高1200メートルのところにある村ブリアンソン(Briançon)。

この村の建物の中にお宝が隠れています。それがこの日時計です。

「ブリアンソンは一年のうち300日が晴れの日なんです。それで、人々は村の広場や教会の壁に日時計を取り付けたんです」と、日時計のあるアルム広場でお店を経営している男性。

日時計が作られ始めたのは18世紀のことでした。その頃は4つあったそうです。

そのうちの二つが向かい合うようにアルム広場に作られました。おかげで住民たちは1日の時間がよくわかったそうです。

「あちらの日時計は1876年に作られました。ここには『人生は影のように逃げていく』とラテン語で書いてあります」と女性。

さらにこちらには違ったタイプの日時計があります。普通の時計のように針が取り付けられています。装飾を施した針の影が時間を刻むようです。

ここから少し離れたところの教会の壁には、村で一番古い日時計があります。

「普通の時計と違って、左側が午前で6時から始まります。そこから30分刻みで矢印が描かれています。右側が午後になりますが、ちょうど今は午後2時くらいということになります」

日のあるうちにしか時間は測れないせいか、午後は3時で終わってますね。

ブリアンソンのお隣の村にも日時計があります。これはルイ15世の時代の様式ですが、最近になって修復されたものです。

そしてこの村には1980年代に近代的な日時計があちこちに設置されました。

そして一番新しいのがこちらの日時計。文字盤が算用数字になってます。2009年に作られました。

地元に根付いた伝統を現代に継承していこうという機運が高まっているようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、小学1年生に掛け時計の時間の見方を教えた。1時間後、生徒に時間を尋ねられて、思わず携帯を取り出し時間を見てしまった ![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より