氷河の恩恵 [ローヌ=アルプ地方]

コロナウィルス、日に日に他人事ではなくなってきました。

毎日、満員電車で通勤する身としては、必ずマスクをして、手すりやつり革には絶対触らない!と決めて電車に乗っています。

でも、自分の意思とは裏腹に触ってしまうこともある。そんな時は、職場に到着するやいなやアルコールで消毒。神経質すぎるなんて言ってる場合じゃないですねえ。

何か、ウィルスを死滅させるような自然界にある単純な物質ってないですかね。例えば、吸血鬼にニンニク、ナメクジに塩みたいな・・・。

それはさておき、フランス・アルプのシャモニーにある氷河、温暖化の影響は氷が少しずつ溶けているそうですが、その氷河の下でこんな問題が起きていました。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年2月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばk、mらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

作業服を着たこちらの方々は電力会社の社員。

毎日、氷河の観察を行っていますが、少しずつ変化しているのがよくわかるそうです。

なぜ毎日氷河を観察しているかといえば、この氷河がもたらす水を使って、ここで発電しているからなのです。

その発電が危機に直面しているとか。

ここに発電所が作られたのは1973年のこと。以来、自然環境を利用したエコな電気エネルギーを生産してきました。

「フランスで唯一ここにしかない発電所は、5万世帯に電気を供給してきました。しかし、地球温暖化の影響で、その供給の継続が危ぶまれる事態になっています」とリポーター。

日々溶け続けている氷河の水を確保するのが難しくなっているためです。溶け続けているなら水の量はたっぷりありそうな・・・。

どうも量の問題ではなく、氷河が溶けるにつれ、水が流れ出すポイントが移動してしまうらしい。

10年前に一度移動させたのですが、溶ける速度が速すぎて、またポイントがずれてしまいました。

電気の供給を止めるわけにはいかないため、発電所を移動させるしかありません。大きな工事になりそうです。

一方、こちらの山小屋では、この地域の生態系に及ぼす氷河の影響を研究しているそうです。

「この30年の間に植物の再生が見られます。特に氷河の両岸が顕著です」と研究員。

植物だけではありません。高山に生きる動物たちも増えているとか。

確かに、氷河があったんでは生物は育たないですね。

また、氷河の規模が小さくなっているにも関わらず、ここを見学する人の数が減ることはありません。

氷河の下だけではく、氷河の上を歩く人たちもいます。すごい風景ですね。氷河が波打っていてちょっと怖い。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、大家が電気の節約だ!といって、僕の部屋にある3つの電球のうち2つをはずして持ってった ![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

アルプスの小さな村3 [ローヌ=アルプ地方]

昨日は、今年初の貸切露天風呂に入ってきました。もちろん源泉掛け流し。つくづく日本に温泉がいっぱいあってよかったなあと感じたのでした。

それはさておき、フランスアルプスにある小さな村を旅するシリーズも今回が最後。

サヴォワ県北東部にある小さな村ラ・マジュール(La Masure)を訪ねます。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(今回は画像の埋め込みができませんでした。写真をクリックすると新しいウィンドウが開いて番組を見ることができます。)(フランスのTV局TF1で2020年1月9日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばk、mらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

家々の屋根には白い雪。静まり返った集落に、水の流れる音が聞こえてきます。

冬になると日差しがあるのは数時間だけ。寒そうなところですね。

でも人情には厚いとか。道で出会うとおしゃべりが始まります。ワンちゃんもこんな感じ。人懐っこいですね。

標高1200メートルの村ラ・マジュールの人口は60人ほど。人の数は少なくても賑やかな感じがします。

晴れた冬の日には、アルプスならではの雄大な眺めを堪能することができます。

そして村にはこんなものが今も残されていました。

「ここは家畜に水を飲ませたり身体を洗ったりした水場でした。もちろん住民が洗濯もしていました」

小さな路地にやってきました。

「上を見てください。家々の軒が交互に重なっています。おかげで道路に雪が積もらないようになっているんです。昔ながらの生活の知恵が今も残っているんです」とステファンさん。

この男性、10年前からラ・マジュール住み始めたそうです。

そのステファンさんが、村一番の長寿のイベットさんを訪ねました。お歳は86。お元気そうですが、さすがに冬はあまり外に出ないそうです。

一方、こちらの男性は木を使って作品を制作しています。その作品は村のあちこちに展示されているとか。

「これはカブですよ」

各お宅に看板みたいに作品が設置されています。この郵便受けも男性が制作したもの。ちょっとした家のミニチュアです。

作るの楽しそう。そしてそれを取り付けている村人たちもなんだか愉快ですね。

さて、先ほど村を案内してくれたステファンさんが礼拝堂に連れて行ってくれました。

中に入るとバロック様式の見事な礼拝堂になっていました。作られたのは18世紀。

「数年前から鐘が鳴らされるようになったんです。村に活気が出てきました」

ステファンさんは一年中この村で暮らすために、ご夫婦で民宿を始めたそうです。古い山小屋を改造して宿泊施設を増やすようです。

ラ・マジュールは元気いっぱいの村でした。

終わり。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、うちの店に雪用チェーンを配達しようとしていたトラックが雪で動けなくなった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

アルプスの小さな村2 [ローヌ=アルプ地方]

昨日の夕方、新しい銀座線の渋谷駅を初めて利用しました。

だいぶ広くなってましたが、昔のホームがまだ残っていて、どことなくがらんとした感じでもあり、特に感動なし。

確かなことは井の頭線からはかなり遠くなったということ。朝の通勤にはやっぱり使わない方が良さそうです。

それはともかくとして、都会の喧騒からは想像もできないくらい静かで自然に囲まれた小さな村を訪ねるシリーズ。

二回目は、サヴォワ県南部のヴァロワール村の中にある “オヤスミナサイ” という名の小さな集落を訪ねます。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(今回は画像の埋め込みができませんでした。写真をクリックすると新しいウィンドウが開いて番組を見ることができます。)(フランスのTV局TF1で2020年1月7日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばk、mらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

三脚とカメラを抱えて冬山を歩く男性。ガリビエ峠に向かう道沿いに暮らす最後の住人だそうです。

写真が趣味???この辺りの自然の風景は誰よりも一番詳しいとか。

多くのサイクリストで賑わうこの道も、雪崩の危険があるため今は通行止め。

そんなところにあるのがこの集落です。名前はBonnenuit(ボンニュイ)。フランス語で「お休みなさい」という意味。なぜにこんな名前になったのやら・・・。

住んでいるのは人間だけではありません。ネコちゃんもいます。どこのお家のネコ?

この集落に住んでいるのは9家族だけ。こちらの一家は最近この集落に戻ってきました。

「パリに住んでたんですが、人が多すぎて息苦しくなってしまいました。ここは静かでのんびりしてますよ」とお母さん。

9家族だけの小さな集落ですが、その活性化に力を注いでいるのがこのお二人。

ボンニュイの古い資料を集めて展示しているそうです。

「ここは学校の教室だった部屋です。クラスは一つだけ。学年の違う生徒たちが一つの教室で学んでいたんです」と男性。

ついには人数が足りなくなって1936年に閉校になってしまいました。

男性が手にしているのは算数というか国語の練習帳のようです。数の数え方と書き方が書かれてあります。ゴミ集積所で見つけたそうです。

次は礼拝堂に案内してもらいました。大きなカギで扉を開けます。

「ここは豪雪地帯です。雪崩も起きます。しかし、この礼拝堂がボンニュイを守ってくれているんです」と男性。

雪の中に建つ小さな礼拝堂。小さくても決して倒れることはなさそうです。

礼拝が行われるのは年に一回だけ。中は少し傷んでいるものもある様ですが、まだまだ大丈夫そう。鐘の音も健在。

こちらはクリストフさんのお宅です。クリストフさんはノルマンディの出身。10年前、水道も電気もないこの家に引っ越してきました。

「冬は外気が−25℃まで下がる時があるんです。そんな時は自力では暖められないので、牛や羊と一緒に寝ました。そうしていれば暖かくして寝られました」

クリストフさん、現在は家畜の乳でチーズを作っています。作り方は村人に教えてもらいました。

この地域で作られていたこの伝統のチーズは、危うく消滅してしまうところだったそうです。

雪山をバックに、ワインと一緒に食べるチーズが美味しそうでした。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「私の息子は、毎晩欠かさず庭にいるカタツムリにお休みなさいの挨拶をするくせに、私には一言もなく寝てしまう![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

アルプスの小さな村1 [ローヌ=アルプ地方]

今日から3回のシリーズでフランス・アルプスの小さな村を紹介します。

第一回目の今日は、人口470人ほどの村アルバンヌ。正式な名前はモンリシェ=アルバンヌ(Montricher-Albanne)。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(今回は画像の埋め込みができませんでした。写真をクリックすると新しいウィンドウが開いて番組を見ることができます。)(フランスのTV局TF1で2020年1月6日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばk、mらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

険しい山々が聳えています。

冬山の厳しさをうかがわせるような空模様。人の気配を感じさせない冬の朝。

その中に教会の鐘楼が見えてきました。こんなところに村があるようです。これがアルバンヌ村。

ワンちゃんの鳴き声も聞こえてきました。なんとなくホッとしますね。

しかし、この村、1960年代には消滅の危機を迎えていたそうです。

「今朝は霧が出てますが、お天気はまあまあのようです」とオデットさん。

オデットさんは88年前にこの村で生まれました。

山間部に特有の風が吹く中、毎朝、村の家々を訪ねて回るそうです。88歳とは思えない足取り。

「村人は皆、冬がどんな季節かをよく知ってますからね。誰かが困っていたら助けてあげるのが当たり前。村全体が家族のようなものなんです」と男性。

「よそから初めてこの村に来た人たちは、ちょっと厳しいと感じるかもしれませんねえ。親切におもてなししなくてはとは思いますが、なかなか難しいもんですよ」と別の男性。

教会の鐘が鳴り始めました。雪道をこちらに向かって降りてくるのは元村長のジャンさん。

鍵を開けて教会の中に入れてくれました。

小さな村の小さな教会とは思えないほどの見事なバロック様式の室内。1680年から、歴史の荒波を逃れて生き続けてきた教会です。

「こんなに立派な建物があってとても誇りに思っています」と元村長。

建物の外側の壁にはこの地方独特の装飾が施されています。葬儀の時の花輪だそうです。よく見るとビーズでできています。

教会からは小さな集落アルバネットを見渡すことができます。

イヴさんは、ここの最後の住人だそうです。いくつか家が建っているように見えましたが、空き家なのかな?

一方、アルバンヌ村では住人たちがパン作りを始めました。村にはパン屋さんがないので自給自足。こちらの共同かまどを使って焼きます。

美味しそうですねえ〜。雪山を眺めながら焼きたてのパンをいただきます。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、鄙びた田舎の小さな村で買い物をしたら、お釣りがフランだった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

冬入り [ローヌ=アルプ地方]

昨日の天気予報は外れてしまいました。晴れの予報だったのが一日中曇り。

日差しもなければ風もなしで、洗濯物は1日外に干していても完全には乾かず(涙)。

ラグビー日本代表のパレードにも見に行けなかったしなあ〜。なんだか気持ちがむしゃくしゃする!

さて、フランスでは相変わらずゼネストが続いています。

交通機関だけでなく学校までストライキをやっているため様々なところに影響が出ています。

書き入れ時の商店街も売り上げに影響が出るのではと心配してるとか。

そんなざわつく12月をよそに、静かに冬を迎えた小さな村があります。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年12月10日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

フランスアルプスの人口650人にも満たない小さな村ペゼ=ナンクロワ(Peisey-Nancrois)は、12月10日、こんな朝を迎えました。

気温はマイナス4℃。少し霧がかかっています。そして、20センチの積雪。

ベルナデットさんは自宅の駐車スペースに積もった雪を取り除いています。

「冬の始まりですよ。雪の積もった寒い朝を迎えると、まるで子供のように嬉しくなります」

谷間にできた村は白い雪に覆われています。そこに冬山が大きな影を作っています。

そして子供達は完全防寒で学校に向かいます。

「寒さを防ぐにはシッカリした下着を身につけることが大事です」とお父さん。

「えっと、手袋、長靴、マフラーに帽子をかぶってきました」と女の子。

「すごく楽しいです!」と雪で遊んでいた男の子。

大人の方は仕事が増えます。凍りついた車の雪を取り除いたり、道路の除雪もしなくてはなりません。

「ほら、あそこをみてくださいよ。美しいでしょう。この地域はどこもこんな感じで美しいです」と除雪車を運転するミッシェルさん。

確かに美しいですね。天然のクリスマスツリーと教会。

そして家々の煙突からは煙いが立ち上ります。

「こんなのはまだまだですよ。マイナス10℃や15℃になる時もありますよ」と男性。

夏の間山で過ごしていた牛たちも冬は山を降りてここで干し草を食べて過ごします。暖かそうですね。

次第に日が昇りアルプスの白い雪山が姿を現してきました。山間の村だからこその眺めです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、7歳になる息子が学校のクラスメートと一緒に1週間のスキー教室に出発していった。母親としては心配でならない。必ず連絡をするのよと念を押した。しばらくすると絵葉書が送られてきて、こんなことが書かれてあった。『心配するな、すぐに戻る』」

VDM(Vie de Merde)より

初雪 [ローヌ=アルプ地方]

今週末までにSIMカードが届くことになったので、間もなくiPhoneを本格始動させることができる運びとなりました。ほっー。

今のところはWiFiに繋げて使っています。アプリの小さなアイコンがひしめき合うように並んでいるのを見ていると、なんだか懐かしい気分になってきた。

なぜなんだろうと考えているうちに、昔、iPod touchを使っていたことを思い出しました。

今のiPhoneの原型のようなiPod touch。音楽を聴くだけでなく、WiFiにつないでメールの送受信もできたし、ウェブの閲覧も出来ました。

家のどこかにまだあるはず。どこにしまったかなぁ〜。

それはさておき、予報によればこれからどんどん季節が進んでいくらしい。今月末はコートが必要なんてことになっちゃうんですかね?

フランスアルプスのサヴォワ地方、その山々の麓にある小さな村に初雪が降ったそうです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年11月4日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

“フランスの最も美しい村” の一つ、ボヌヴァル=シュル=アルク村に雪が降りました。

家々の屋根もそれを支えている地面も白い雪で覆われています。そして、この日の朝、温度計は上がるのをやめてしまいました。

「今朝は厚着をして、雪用のブーツを履き、手袋をして、しっかりマフラーを巻いて出かけてきました。子供たちはご覧の通り元気ですよ」と先生。

子供たちは大興奮。雪の積もった校庭を駆け回っています。冷たそうな雪。その感触を楽しむように素手で触ってます。

「雪合戦ができそう。でも雪玉をたくさん作らないといけないからもっと降らないとダメです」と男の子。

「去年は大雪で大変だったんです」と女の子。

今年はどうなんでしょう?

大雪になる前に工事は終わらせてしまわなくてはなりません。この人、煙突掃除屋さん???

そして、山で草を食べていた羊たちは、麓の牧場の温かい小屋に避難です。春が来るまでこの小屋で過ごします。

「雪が降りましたねえ。雪の降るこの季節が大好きなのよ。羊たちはここで静かにしてますよ」と羊飼い。

羊たち、文字どおり天然の毛糸を着て暖かそうですね!

「季節が夏から冬に変わる間のこの季節。朝起きたら雪が降っていてちょっとびっくりしました」と村人。

ボヌヴァル=シュル=アルク村、天気予報を見ると今週はずっと雪が降るようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、白雪姫こと4歳になるわが娘に、りんごを半分食べさせるために、私がおばあさんの魔女になり、夫が白馬の王子様になった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

暖炉のお掃除 [ローヌ=アルプ地方]

わが家は未だに携帯はガラケイ。しかも3G。

2年後には使えなくなるため、機種変更は必至。

で、ようやくスマホを手に入れました。とは言っても中古のiPhone 7。

となると格安SIMカードを入手しなくてはならぬ事態に。

いろんなものがあるようで、調べれば調べるほど何がお得なのかさっぱりわからなくなる。

これ安い!と思っても受け入れがたい条件が付いていたり、半年か1年経つと割引がなくなって1000円くらい高くなったりする。油断隙もあったもんじゃない。

こんなものにあまりお金はかけたくない!開通までの道のりはまだ終わらないのだったぁ〜。

さて、月が変わって11月になりました。今のところ東京は冬の足音さも聞こえてきませんが、フランスはだいぶ大きく聞こえるようになってきたようです。

そろそろ冬支度が始まっている地域もあります。その一つが暖炉のお掃除。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年10月30日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

寒暖計が10度以下になり始めた頃、忙しくなるのがこの方々。暖炉と煙突のお掃除屋さん。

お掃除を始める前に、器具を汚したり傷めたりしないようにカバーをかけます。

作業はテキパキと素早く進めなくてはなりません。何しろ、1日で10軒近くを回らなくてはならないからです。

梯子をかけて屋根に上がったら煙突の汚れやすすを取り除きます。これをやっておかないと大変な事故がおきかねません。

因みに、暖炉の火災で消防隊が出動する回数は年間で20万回にもなるそうです。

「すす払いをしておかないと徐々に溜まっていって、炎が家の中に向かって燃え始めるんです」

なんと恐ろしい!

煙突の掃除が終わったら、次は暖炉の掃除です。

吸引機で埃やすすをきれいに吸い取ったら、取り残しがないかどうかチェックして、証明書を発行したら終了です。

この証明書、保険の時に必要になるそうです。

掃除にかかる時間は約30分、料金は100〜150ユーロだそうです。

「薪をよく乾燥させておくことが大切です。水分の含有量が20%を超えないようにしたほうがいいでしょう」とお掃除会社の方。

「雨の日が続いたので薪を濡らさないようにしておきました。ですので、今すぐにでも燃やしていいと思いますよ」と家主。

暖炉の炎が暖かそうですねえ。あとは雪が降るのを待つのみです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、うちの祖父は子供たちに遺産は絶対に譲らないと言いながら、暖炉でお札を燃やし始めた![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

秋の風景 [ローヌ=アルプ地方]

仕事が立て込みまして、ブログの更新ならずでした(涙)。

そんなこんなで三日ほど別世界に閉じこもっている間に、10月も最後の日になってしまいました。

昨日は骨休みに箱根の露天風呂でのんびりしてきたのですが、山が紅葉するまでにはまだ時間がかかりそうです。

紅葉が始まったらまたくるぞ!と言いながら、わが家へと戻ってきました。

さて、フランス・アルプスの南端にあるメルカントゥール国立公園は、山々の木々が紅葉して一番美しい時期を迎えているそうです。

少し覗いてみましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年10月29日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

赤く色づいてますね。

こちらの男性二人はアマチュア写真家。

「秋になると必ずここにきて撮影します。この季節は長くは続きませんから、今のうちですよ」

このあたりは野生動物も数多くやってくるそうです。それを狙っているのがクリフトフさん。

なんだかすごいところにもぐりこんでますね。撮影専用のネットでしょうか?それとも軍用の流用?人間がいることを悟られないようにします。

空から見た山の様子。美しい!

この辺りには雌鹿がよくやってくるそうです。そして人の姿はほとんど見かけません。

「住人はいませんよ。雪が降る冬まで空き家状態です。あちこち散策して回るなら今のうちですよ」

このあたりは冬のリゾート地。シーズンになるとスキー場があちこちでオープンします。冬の方がにぎやかになるようです。

そうかと思えば、今から冬の準備を始めている方もいます。

「ネズミを追い出しているところですよ。冬に備えて大掃除です」と男性。

そして、国立公園にやってくるのは野生動物だけではありません。羊とヤギの大群がやってきました。すごい数!

一生懸命に草を食べています。山で天然の草を味わうのもこれが最後になりそうです。冬の間は麓の小屋で過ごすことになります。

こんなにきれいに色づいた山々も、もうしばらくするとあたり一面白い雪で覆われることになるようです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、そして一週間くらい前から秋になっていた。でも月曜日の今日は秋というよりヴィヴァルディだな。たった1日で4つの季節を体験した![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

コンフレリー4 [ローヌ=アルプ地方]

ラグビー日本代表、勝点5で初戦を白星スタート。おめでとうございます!身体を労わりつつ次戦に備えてくださいね。

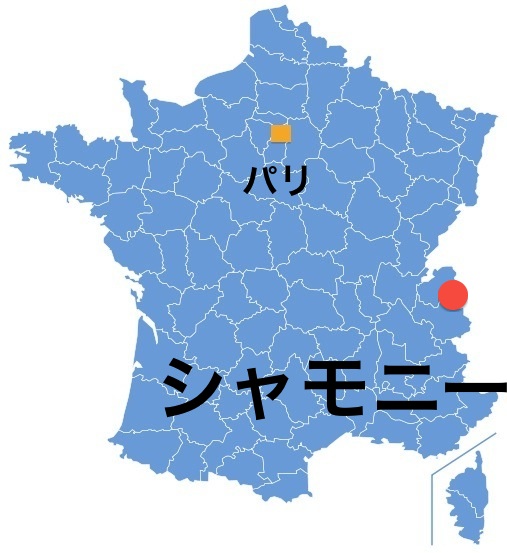

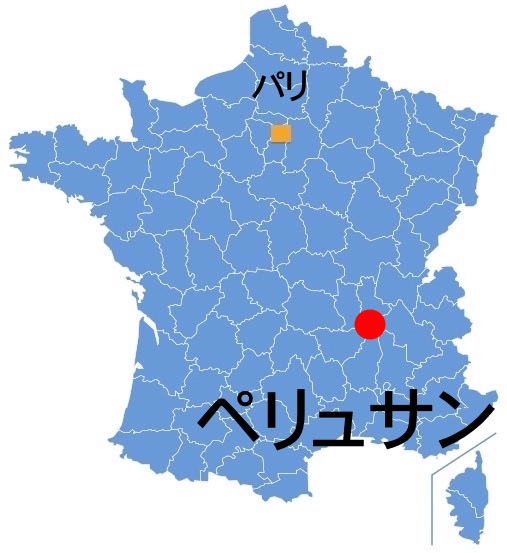

さて、シリーズの最後は、フランス中央山岳地帯の東端にあるピラ山の麓の村ペリュサン(Pélussin)を訪ねます。

ここのコンフレリーはリンゴの普及活動をしています。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年9月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがそのコンフレリーの皆様方。日本の学校に校歌があるように、コンフレリーにも歌があります。もちろんリンゴの歌。

リンゴと言ってもこの地域のリンゴは “ピラのリンゴ” と呼ばれています。

栽培されている品種は全部で8つ。その中には青森のリンゴ “ふじ” もあります。こんなところで日本のリンゴが育っていたとは!

年間の収穫高は8,000トン。

「無理やり引っ張ってはダメよ。くるっとねじりながら収穫します」と女性。

果肉がしまっていて、かじるとカリッと音がします。そして甘い果汁もたっぷり。

夏の猛暑の影響で例年より熟すのが早かったそうです。それに合わせて収穫時期も1週間ほど早くなりました。

この地域にリンゴの木が植えられたのは1950年代のことでした。現在ではリンゴ農家は75軒まで増えました。

「あのピラ山がもたらす湧き水でリンゴが育ちます。そしてこの地域独特の香りと味のするリンゴが生まれるんです」と会長さん。

コンフレリーには歌だけでなく旗もあるんですね。歌と旗はワンセット。

収穫されたピラのリンゴを持って、近くの村ペリュサンにやってきました。

「ピラ地方は1974年に国立自然公園に指定されました。コンパクトにまとまった地域ですが、3つの気候が共存しています。そのため様々な自然の生き物が生息しているんです」と観光課の責任者。

夏が終わりリンゴの収穫期が始まると毎年こうしてコンフレリーのメンバーが集まり、初物のリンゴを味わいます。

カリカリっと音がして美味しそうですねえ〜。

「甘さと酸味のバランスが完璧です!」と会長さん。

生のリンゴを食べるだけではありません。こちらは二種類のタルト。それぞれ違った品種のリンゴが使われています。

「こちらはリンゴのコンポート入り、こちらはあんずのジャムをのせたものです」と男性。

ピラのリンゴは甘いお菓子だけでなく、普通の料理にも使われます。

「ローストポーク、チキン、ブダンなどと一緒に食べてもよく合いますよ」

11月にはピラのリンゴ祭りが開催されるそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、ニュートンはリンゴのおかげで引力を発見したが、僕はヤシの実のおかげで救急車を発見した![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

コンフレリー 2 [ローヌ=アルプ地方]

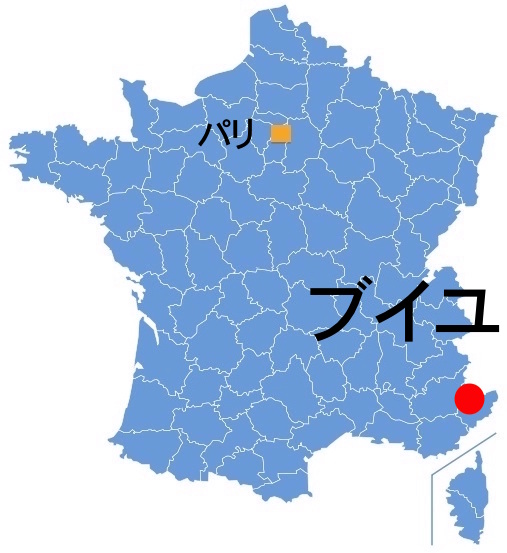

シリーズの二回目は、フランス・アルプスの麓の小さな村にあるコンフレリーを訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年9月10日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

人口1000人にも満たない山の中の小さな村レピンヌ(L’Épine)。

ここにもコンフレリーがあります。オレンジ色のガウンに緑のベレー帽。ここから想像できる食材と言えば・・・かぼちゃ!

コンフレリーのスローガンは「・・・・・・・」何語?ラテン語?

どういう意味かと言えば「レピンヌにはいつもかぼちゃが生きている!」です。

その通り、あちこちの菜園にかぼちゃが実をつけています。ちょうど今頃が収穫時期。

こちらの畑ではスイカのような模様のかぼちゃが実をつけています。

「これは古くからある品種ですが、現在では店頭で見かけることはめったになくなりました。ジャムにするととても美味しいですよ」と男性。

「こちらのはバターナッツと呼ばれる品種のかぼちゃです。簡単に調理できるので便利です。ポタージュなどに使われます」

それにしてもどうしてこれだけの品種のかぼちゃがここの菜園で栽培されているのでしょう?

「昔からずっと続けられてきたんです。親の代から子の代、孫の代へと引き継がれてきたんです。この地域では冬の食料になってたんです。栽培するのに手のかからない野菜ですが、美味しく育てるにはそれなりの技術が必要です」と男性。

コンフレリーが出来たのは10年ほど前のこと。以来、400年も前から続いてきたかぼちゃ栽培に光をあてるのに大きな役割を果たしてきました。

そして間もなく開催される230回目のかぼちゃ市の準備が進められています。

「宗教戦争で荒廃した町を元気付けるためにアンリ4世が始めた市なんです」

当時、他にも開催候補地があったようですが、有力者が頑張ったおかげでレピンヌが選ばれたらしい。

かぼちゃには800種類もの品種があるそうですが、準備の始まった市の店先には様々なかぼちゃが並んでいました。

「これは、かぼちゃのスパゲティと呼ばれています。そしてこちらの白いのは詰め物料理に使われます。この細長いのはピュレにしてパセリを混ぜ合わせて食べると美味しいですよ。ニースの飲食店でよく出されます」とお店の方。

かぼちゃは様々な料理に使われています。例えば、フラン(プリンのようなもの)、揚げ菓子、キッシュ等々、バラエティーに富んでいます。

こちらはかぼちゃとチョコのタルト。そしてこちらは、燻製ベーコンとかぼちゃタルト。香辛料をピリリと聞かせたお食事用のタルトです。なんだかとても美味しいらしい。

甘いものから塩味のものまで万能なのがかぼちゃです。アーモンドの焼き菓子、ジャム、ヴルテ、ムース等々。

かぼちゃ市は先週の14日に開催されたようです。2018年の市では5,000人がこの小さな村に集まったそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、孫たちが訪ねてきたので、夫が菜園に連れて行った。3歳になる孫に、白い花が散ると赤いイチゴの実がなるんだよ、と教えてやると、孫が白い花を次々とちぎり始めたそうだ。そうすれば早く実がなると思い込んだらしい![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より