個性ある小さな市町村4 [ブルゴーニュ地方]

シリーズの四回目は、ブルゴーニュ地方のヨンヌ県にある、人口1600人あまりの村サン=ファルジョー(Saint-Fargeau)を訪ねます。

ここには大きなお城があるようです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年10月25日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ピアノの自動演奏をバックに、サン=ファルジョー村を訪ねてみましょう。

とても小さな村とは思えない立派な建物、それに天を突き刺すように長く伸びた教会の塔が見えてきました。

広場では青空市が立っています。買い物かごやショッピングカートを手に村人たちが食料を買い込んでいきます。

その傍らに見えるのが、サン=ファルジョー城の門。いかにもお城の門という感じの立派な門ですね。

そして、村人の生活の一部に組み込まれているように見えます。

「ここはいい場所です。日当たりはいいですし、眺めも抜群。ここにお店を出すときはいつもあの門を見てますよ」とお店の女性。

「こっちにはお城、あっちには時計塔。仕事をしていても休んでいても、いつもバカンス気分ですよ」と別の女性。

サン=ファルジョーは、間もなく「個性ある小さな市町村(Petites Cités de Caractère)」の称号を獲得することになっています。

そのためにこの3年間、頑張ってきました。たとえばこのサン=フェレオル教会。あの長く伸びた塔のある教会です。

4年前から修復が続けられています。40メートルの塔の修復が終わり、今は屋根の修復の真っ最中。

「どれもきちっと測ってから作業を進めなくてはなりません。それに土台の石の形が変わっていたりするので、手早く適当に済ませるわけにはいかないんです」とジョナタンさん。

そしてここにも洗濯場がありました。

「共同の洗濯場もありますが、他にも個人所有の洗濯場がいくつもあります。教会と同じで村の宝ですよ。しっかり修復するべきなんです」と男性。

そして大御所の登場です。サン=ファルジョー城。

ルネッサンス様式のこのお城、ルイ14世の従姉妹にあたるアンヌ=マリー=ルイーズ・ドルレアン(Anne-Marie-Louise d’Oeléans)の住まいだったそうです。相当のお金持ちだったらしい。

年間の見学者は38,000人ほど。称号を獲得したらさらに増えるかもしれません。

このお城の現在のオーナーがこの写真の方、ミッシェルさんです。1979年から修復を初めて現在に至っています。

「私はお城の歴史を理解してもらえるように努力しています。単に石を積みかさねてボンとできた建物じゃなく、様々な出来事を体験してきた城だということをわかって欲しいんです」とガイドさん。

最後にちょっと変わった場所に行ってみましょう。

ここは博物館。何が置いてあるかといえば、蓄音機。250台が展示されています。しかも、どれも今もちゃんと音を出してくれます。

冒頭に出てきた自動演奏のピアノはここに展示されていました。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、12歳になる娘とヴェルサイユ宮殿を見に行った。『ここにはルイという有名な人が住んでいたのよ』と私が言うと、娘が言った。『ああ、ルイ・ヴィトンね』 」

VDM(Vie de Merde)より

個性ある小さな市町村1 [ブルゴーニュ地方]

これまで「フランスの最も美しい村」を折に触れ紹介してきましたが、フランスにはまた別の称号を持つ市町村があります。

それが「フランスの個性ある小さな市町村(Petites Cités de caractère de France)」。

どんな市町村なのかといえば、手っ取り早く言ってしまうと、“人口6000人以下の、調和のとれた価値ある建築物を持つ小さな自治体” のこと。

わかるような、わからないような・・・。百聞は一見にしかず!

今日から5回のシリーズで、その市町村を訪ねてみましょう。現在、この称号を持つ自治体は150あるそうです。今週はその中の5つを紹介します。

第一回目の今日は、ブルゴーニュ地方の村スミュール=アン=ノソワ(Semur-en-Auxois)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年10月22日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

朝日が昇る頃、気球の旅にはもってこいの時間帯です。朝日に照らされたスミュール=アン=ノソワの村を空から眺めることができます。

古い建物の並ぶこの村は、4世紀にわたる歴史を秘めています。

まるで中世の集落をタイムマシーンに乗って空から見ているかのような気分。

時には朝霧がかかっていることもあるそうです。カメラがあったらシャッターを切り続けているかもしれません。

さて、今度は地上に降りて村を散策してみましょう。

リュックさんは10年あまり前にパリからこの村に移住してきました。こうして友人たちと一緒に村を散策しては楽しんでいます。

中世を身近に感じさせてくれるこの建物が移住の決定打となりました。

同じような建物は村のあちらこちらで見かけます。村の個性を育んできたのがこれらの建物でした。

一方、村を流れるのがアルマンソン川。川沿いの道がまた素敵です。アーチ型の石橋と塔のある建物。それらが川の水面に姿を映しています。

「全体の建物がよく調和しています。ここにずっと居たくなりますね」と女性。

実は私も大昔に一度ここに行ったことがあります。川沿いの道も歩いて写真を撮ったのを思い出します。ちょっと遠かったけど、いいところでした。

散策しているうちにお昼の時間になったようです。リュックさんご夫妻は村のレストランでランチです。眺めのいいレストランですね。

私たちは散策を続けましょう。

先ほど見てきたアルマンソン川には、かつて皮なめし職人が集まっていたそうです。

ミュリエルさんはここから数キロのところにある高級革製品メーカーで働いていましたが、今はここで自身の技術とノウハウを次の世代に伝えています。

ここは古い建物を改築して作られた皮職人の養成学校。

「この村に来たばかりの時に、塔や教会を見て回ってすっかり魅了されてしまったんです」と生徒。

そしてフランシスさんは仕事が終わると川釣りを楽しむのが日課になっています。

「静かで穏やかな村ですよ。祖父の代からずっとここに住んでいます」

一度行ったことがあるとは言え、ここまで美しいとは自覚していませんでした。もう一度行ってみなくては!

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、耳の奥の具合が悪くて、通りで転んでしまった。なかなか起き上がれないでいると、女性が駆け寄ってきて・・・写真を撮ると・・・行ってしまった」

VDM(Vie de Merde)より

秋のコート=ドール [ブルゴーニュ地方]

今年もまた吟醸酒の会に行ってきました。

どれもこれも透き通った水のような液体なのに、飲むとそれぞれ違った味がする。本当に魔法みたいです。

中には5年熟成、10年熟成なんていうのがあって、大丈夫なのか?と疑いながら試飲してみたら、美味しくいただけました。

どうもワイン蔵のような洞窟で熟成させるらしいです。温度が一定で光も入らないから劣化せず、むしろ熟成して、お酒にまた違った風味をもたらすようです。

それはさておき、秋が徐々に深まってきました。今日はブルゴーニュ地方の秋のぶどう畑を訪ねてみましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年10月24日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

秋のコート=ドール県(Côte-d’Or)。

夏の終わり頃まで緑色だった丘が黄色に染まり始めています。この黄色が秋の日差しを受けて輝くと、それは黄金色に見えてきます。

この県ができたのは1790年3月のこと。その1年前、ディジョン出身の代議士が、秋になると黄金に輝くこの丘を思い出し、県名をコート=ドール(黄金の丘)と名付けたそうです。

随分と風流な名前ですね。名付けられたのは革命の真っ最中!

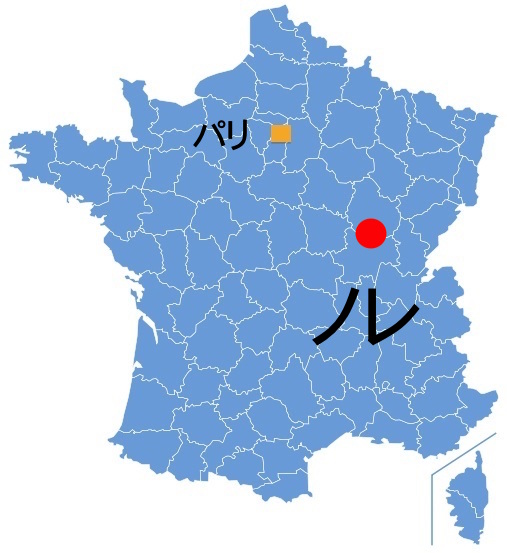

ワインの産地で知られるノレ(Nolay)のぶどう畑。その向こうには石灰岩の山が見えます。

山歩きが趣味のアランさん、この時期になるとこの辺りの森を散策するのが日課になっているそうです。

「私が気に入っているのはこの平和な静けさです。 他と隔離され、誰も知らないところに来たような気分になれるのも魅力です」とアランさん。

どんどん歩いていくと、この岩にたどり着きます。この地域の人なら誰でも知っている場所です。

「ここで行き止まりです。ですから私たちは世界の果てと呼んでいます」

一方、こちらはアーチ型の高架橋。美しいですねえ〜。

子供たちは、姿を現わしたばかりの秋を探しに自転車で出発です。

「騒音も大気汚染もないから気持ちがいいです」と男の子。

それにべっとり汗をかくこともないですもんね。気持ち良さそう。

「山や畑が黄色く色づいて、どれも見逃せません」と別の男の子。

そしてこちらはフランソワさんのぶどう園。一ヶ月ほど前にぶどうの収穫とワインの仕込みが終わって、のんびりムードが漂います。

「美味しいワインを作るためにずっと働いてきましたから、こうして休むことも許されていいんじゃないですかね」

黄金の丘でいただくワインのお味はまた格別ですね!

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、ヴィヴァルディの四季のような日だった。秋だというのに4つの季節がいちどきに訪れた!![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

最も美しい村2 [ブルゴーニュ地方]

シリーズの二回目は、ブルゴーニュ地方の村ノワイエール(Noyers)を訪ねます。

ノワイエール=シュル=スランとも呼ばれるそうですが、正式にはノワイエール。

中世の面影を残す城壁のある村の人口は600人ほど、1k㎡に17人しか住んでいません。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年5月15日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

自動車が走ってなかったら、中世のまま時間が止まったように見えるノワイエール村。

8世紀前には商人や裕福な市民が通りを闊歩していたようです。

現在、通りを賑わしているのは世界各地からやってくる観光客。ガイド付きツアーも行われているようです。

村は15世紀から19世紀にかけて発展を遂げました。その証拠が通りに並ぶ建物。

数え切れないほどの年月を過ごしてきたコロンバージュ様式の家々は頑丈そうに見えます。

「この村に来た瞬間に恋に落ちたんです。現実の世界から別世界に来たような気分でした」とガイドさん。

緑と城壁に囲まれた小さな集落は居心地が良さそうに見えます。

こちらは革細工のアトリエ兼お店。職人さんはベルギーから来た方だそうです。

「この村は工芸職人が集まっていることでも知られています」とお店の方。

「こんな美しいところに職人さんがたくさんいらっしゃるというのはいいですね」と観光客。

おお、美しい!絵葉書のようなこの風景。村のそばを流れるのはスラン川。

「この道は “お濠の道” と呼ばれています。この辺りは城壁が続いていて、塔も幾つか残っています」と元先生のクロディーヌさん。

クロディーヌさんはこの村で生まれました。その当時の風景は今もそのまま変わらず残っているそうです。

「1913年、祖父がこの村に電気を通したんです。その時、初めて外灯に明かりが灯りました。当時の祖父はパイオニア的存在でした」

13世紀頃に城の周りに集落ができたのがノワイエールの起源でした。

「城壁の塔は27基、橋は5本、敷地面積は8へクタールもありました。かなり大きな城だったんです」と、古い建物を守る会の会長さん。

しかし、城はフランス国王アンリ4世によって破壊され、ノワイエールの繁栄も終わりを告げます。

現在、残された石を使って昔の城を復元しようという活動が始まっているそうです。

お城が復元されたらますます中世の趣が濃くなりますね。

このフランスで最も美し村には毎年4万人が訪れるそうです。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、私はシャトーホテルで受け付け係をしている。ホテルは現在閉館中で、お客はおらず、いるのは私だけ。なのに先ほど35号室から呼び出しがあった・・・![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

新築の中世の城5 [ブルゴーニュ地方]

新築中の中世のお城ゲドゥロン城シリーズも最後になりました。

最後は、お城の中に入ってみます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2017年9月15日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

お城のパン屋さんの石窯で美味しいパンが焼けたようです。

焼きたてのパンを切ってみると、ふわっと湯気が立ち上りました。中はもちっとして、濃密な感じだそうです。

食べるとカリッと音がしてました。美味しそうですねえ。

「普通のパンよりこっちのパンの方が美味しいですね」とコンスタンタンさん。

こちらの平べったいパンは、イースト菌は使わず、全粒粉だけで焼いたパンです。

ここで出来たパンは販売はされませんが、こうして見学者にふるまわれることもあるそうです。

「穀物でできているのがよく分かるパンです」と女性。

「このパンだけで十分美味しいわ」と別の女性。

さて、こちらは前回の終わりに登場した女性が絵の具を作っていたアトリエです。

今日も絵の具作りに励んでいます。機械は一切使いません。材料はこの周りで取れた石、砂、土。

「できるだけ細かく砕きます。きめが細かい方が、壁などに塗った時に長持ちするんです」とヴァレリーさん。

集めてきた材料を洗っては沈殿させ、また洗っては沈殿させ、最後に乾燥させたら粉状にしてふるいにかけます。これで粉の染料が完成します。

ヴァレリーさんがゲドゥロン城にやってきたのが7年前。2013年にヴァレリーさんを撮影した映像が残っていました。

この時は、友人のオレリーさんと一緒に13世紀の壁画が残る教会を訪ねていました。

聖書の物語が壁一面に描かれています。これを見ると、当時、どんな色を使っていたかが良くわかります。

ヴァレリーさんはこれらを参考にゲドゥロン城の室内の壁に絵を描いてきました。

お城の工事が進むに従って、真っ白な壁が出来上がります。そこに装飾の絵を描いていきます。

現在、作業が続いているのが領主の寝室の壁画です。綺麗ですね。これなら安眠できそうです。

ヴァレリーさん、いよいよ今日の作業に取り掛かります。まずは絵の具作りから。

石で作った染料に、ウサギの皮膚で作った接着剤と溶き玉子と少量の水を加え混ぜます。

昔からこの材料で絵の具が作られてきたそうです。

「こうすると持ちがいいんです。この絵の具を使った13世紀の壁画が数多く残されていますからね」とヴァレリーさん。

今日は出窓の壁に花を描いていきます。このモチーフは中世のお城や修道院によく描かれていたそうです。

ヴァレリーさんが花を描くたびに白い無機質な壁が華やかになっていきます。

外から見たお城の壁が網の目のよう。ちゃんと考えて一つ一つ石が積み上げられたんでしょうね。ため息が出ます。

敷地には建築に必要な金物を作る鍛冶屋もあります。また、石灰を煮詰めて漆喰を作る作業場もあります。その隣ではモルタルに漆喰を混ぜ込んでいます。

お城には川から水を引くための水路も作られています。この水が水車を回して動力となります。

ゲドゥロン城へ来れば、中世の人たちがどんな仕事をしていたかがよくわかります。

この工事現場の一切を仕切っているのが、歴史的建造物のスペシャリストであるフロリアンさんです。

「様々なノウハウがここに集まっていることがゲドゥロン城の宝と言えます」

研究者と労働者が一つになってここまで出来たこのお城。まだまだ工事は続きます。

建物が完成しても、次は室内の調度品を作って、などやっていると、終わりがないですね。

しかし、このシリーズはとりあえず今回で終わりとなります。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、いとこの18歳の誕生日に金の指輪をプレゼントした。いとこは金より銀が好きといって、上から銀の絵の具を塗ってしまった ![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)

![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

新築の中世の城4 [ブルゴーニュ地方]

中世の道具を使って中世の方法で建築が進むゲドゥロン城(château de Guédelon)。

庭も含めた敷地の広さは14ヘクタールほど。

シリーズの四回目は、この敷地全体を使った、建物の建築だけにとどまらないお城の様子を紹介します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2017年9月14日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

前回の最後に登場した鍛冶屋さんらしき男性が再び登場。

型から取り出した棒状の金属を叩いて薄くのばし四角に切り分けます。

ピンと来た方もいらっしゃるかも知れません。実はここは鍛冶屋ではなく、造幣局でした。

この四角い金属片で硬貨を作っています。

まずは重さを計ります。一枚は1.2グラムでなくてはいけません。13世紀にはそう決められていたそうです。

どうやらその当時からニセ硬貨が出回っていたようです。

1年前からここで硬貨を作っているニコラさん、こうやってすでに700枚を作りました。

敷地の中には農場もあるようで、さながら中世の生活の再現といった感じになってきました。

これは川の水を利用して造られた水路。栓を外したら勢いよく水が流れ出しました。

その水の先にあるのが水車。ギシギシ言いながら回っています。

この動力を利用して臼で麦の実を挽いて粉にします。

コンスタンタンさんはここに来るまではパティシエをやっていました。粉については誰よりもよく知っています。

「以前に何度も使っていた粉と同じだということに気がつきました。原材料を手にして初めてそれがわかりました」

この粉を集めてお城にあるパン屋さんchez Maxへ持ち込みます。

「ああ、きれいな粉だね。きめ細かくて質がいい」とパン屋のマックスさん。

50年間パン屋で働き、今はリタイアしてここで好きなパンを焼いています。

「こんな材料や道具を使ってパンを焼くなんてことは他では体験できないから楽しいんだよ」とマックスさん。

そして、今、一番新しくできた施設が、この中世の庭です。

庭と言うより畑と言った方が良さそうですが、二人の庭師がここの手入れに当たっています。

1年前、庭を作るにあたっては15世紀の書物を参考にしたそうです。

こんな風に、当時、描かれていた通りのものを用意して植え付けました。

「中世の植物に関するデータはたくさん残されています。修道院との関連が強かったようです。何しろ修道院では植物を、食料として、また薬として育てていましたからね。ただ、抜け落ちているデータもあります。それは一般の人たちがどうしていたかです」と庭師。

中には現在では見かけなくなった種類の野菜もここで育っています。また中世のフランスになかった野菜は作られていないそうです。

ピンクの小さな花を咲かせていたのはソバ。なんだか見学者の方々、盛り上がってますねえ。

これらの野菜を使って作っていた料理はと言えば、ほとんどが鍋料理。

鍋に葉物野菜や根菜を入れドロドロに煮込んだものをパンと一緒に食べていたと考えられているそうです。

庭師の方、ちょっと面白いジョウロを使って水やりしてました。

そしてまたアトリエに戻ってきました。ここのアトリエでは様々な材料で絵の具を作っています。一体、何に使うのでしょう?

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、自宅の三階のベランダにある小さな庭の手入れをしていた時、ヒキガエルを見つけてあまりの恐ろしさに腰が抜けた」

VDM(Vie de Merde)より

新築の中世の城3 [ブルゴーニュ地方]

今週は、1997年着工、現在も建築中の中世のお城ゲドゥロン城(château de Guédelon)をシリーズで紹介していますが、今日はその三回目です。

今回は建築に使われる道具を中心に紹介します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2017年9月13日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

前回で紹介したように、建築に使用される建材は、こうして馬が荷車を引いて運びます。

「馬はこの手の仕事をするのに向いた動物です。例えば、牛に比べるとよく言うことを聞いてくれますし、長い距離を移動することも出ます」

確かに、前進だけでなくバックするのも上手にできますね。

重たそうな石を乗せた荷車も引っ張っていきます。

荷物は、石の時もあれば木材、石灰、漆喰など、その時によって変わります。合計で一日2トンほどの荷物を運ぶそうです。

さて、工事現場には大きな木製の車輪が2台。

どうやって使うかというと、人が中に入って歩きながらぐるぐる回します。リスやハムスターと同じ。

しかし、使い方を間違えると大怪我につながりかねません。絶対に車輪の板の部分に手をついてはいけません。そして二人の息をぴったr合わせて回さなくてはなりません。

とは言っても、一体何のために回すのか?

先ほど運ばれてきた石を高いところまで上げるために使う道具なのです。つまり人力クレーン車というわけです。

13世紀の工事ではよく使われていたそうです。最大で500キロまで上げることができるそうです。

運ばれてきた石はこのようにして次々と積み上げられていきます。

どうやら職人さんが実習生に石の積み上げ方を教えているようです。

ここでは、毎年、400人もの実習生を受け入れているそうです。

「できるだけ城が長持ちするようにと、この方法で作っています。それを実習生に教えているんです。ここまで作るのに20年かかりましたが、この先、1000年も2000年も壊れないで残ると思いますよ」と職人さん。

ゲドゥロン城は一私企業です。その資金は年間30万人にもなるという見学者の入場料で成り立っています。国からの補助金は一切ありません。

従業員は全部で70名、うち45人が職人さんたちです。年間の予算は500万ユーロ。

となると、見学に訪れるお客様を案内するガイドの仕事も重要なポストです。

毎年、5万校の学校から先生が生徒を引き連れて見学に訪れるそうです。

生徒のみなさんにとっては、ここは青空教室のようなもの。

仕事で使うロープ、釘、そしてこのカゴも全てここで作っています。それがここのルール。徹底してますね。

もともとは絵描きだったオレリーさん、籐細工を学んだあと、ここにやってきました。

ただ今壊れたカゴを修理中。13世紀にはよく使われたカゴだそうです。

「こう見えても力仕事なんです。なので、昔は男性の仕事だったようです。それでもなんとかやれますよ。鍛冶屋の仕事となるとちょっと難しいですけどね」とオレリーさん。

お城の建築が進むにつれその勢いは増し、最近では新しい職業もできました。

なにやら鍛冶屋さん風ですが・・・。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、鍵穴に鍵を差し込んで鍵を壊してしまった。こんなことは絶対起きないと言い切れない。しかし、私が鍵屋で、鍵をかけたばかりの部屋にその道具が置いてある、なんてことはそうそうあることじゃない」

VDM(Vie de Merde)より

新築の中世の城2 [ブルゴーニュ地方]

昨日は台風が運んできた大気のせいで少々暑い一日になりました。

しかし、いっときの猛暑とはちょっと違う感じがします。

さらに、夜になるとどこからか鈴虫の鳴く声が聞こえてくるようになりました。

こうしてどんどん時が流れ、早く落ち葉舞う秋になって欲しいものです。

さて、中世の道具だけを使い、中世と同じ方法で建築中のお城ゲドゥロン城(château de Guédelon)。

シリーズの二回目は、モデルになったお城が登場します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2017年9月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

前回登場したマリリンさんが向かっているのが、ゲドゥロン城のモデルとなったラティーイ城(château de Ratilly)です。

マリリンさん、小さい頃、このお城の周りで遊んでいました。

城から出てきたのがオーナーのクレールさん。二人は友人同士。

「お城作りは順調なの?」とクレールさん。

「ええ、順調よ。来年には鳩小屋の塔が完成する予定なの。完成したら一日に2回、塔から鳩を飛ばす予定よ」とマリリンさん。

因みに、昔は円筒形の塔で鳩を飼い食料にしていました。

ゲドゥロン城が完成すると、このお城のような姿になるのだそうです。

「二つの塔の間に入口があり、両サイドにそれぞれ塔があります。またファサードには石が一直線に並んでいます。これがフィリップ2世(1165〜1223年)の時代の典型的なお城です」とマリリンさん。

ラティーイ城から4キロのところにあるのが建築中のゲドゥロン城です。

完成までにはまだまだ時間がかかりそうです。

こちらは城のファサードを作っているマチューさん。壁の幅は2メートルあります。

中世のお城といえば要塞化されたお城です。この頃はまだ爆薬は使われていなかったようですから、厚み2メートルの壁は突破するのは難しかったでしょうね。

「これは何をやっているんですか?』と取材班。

「ロープを張っているんです。このロープに合わせて石を並べれば真っ直ぐに並べられます」とマチューさん。

マチューさんは、最初は石工としてボランティアに石の作り方を教えていました。

数年が過ぎるうちに別の仕事がしたくなって、今は左官の仕事をしています。

「石の壁を作るのはとても面白いですよ」

マチューさんはこの工事が始まったばかりの頃のメンバーだそうです。以来、17年間、ずっとここで働いています。

「城を作りながら、出来上がるのを逐一見ているようなもので、なかなか体験できることではありません」

さて、一回目にも登場したこのお馬さん、大きなあくびをしてました。

お世話をしているのはルテシアさん。馬3頭を世話しているそうです。

「この馬たちは仕事をするためにここにいるんですよ。お城の建築に必要な建材を運ぶのはこの馬たちなんです」

この馬にかける首輪は中世の頃に発明されたものだとか。

なるほど、この首輪があるから荷車を引くことができるようです。

お城を囲む壁を作るのに300キロの石が必要だそうですが、それを馬たちが運ぶことになります。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、うちのワン公は、ちょっとでも庭に近付こうものなら、何にでも吠えるようになった。自転車、リス、鳥、車、通行人、馬、それに私にまで吠える。その代わり、見知らぬ人が近づいてくるとおとなしくなった」

VDM(Vie de Merde)より

新築の中世の城1 [ブルゴーニュ地方]

先週の木曜日、ジムのプールで泳いだ後、濡れた水着を脱水しようとしたら脱水機ない。

どうやら故障してしまったらしい。仕方なくぎゅっと手で絞ってどうにかこうにか持ち帰って自宅の洗濯機で脱水。

金曜日もまだ脱水機は戻らず。

そして昨日、新しいのがいつもの場所に設置されているのを発見。

ああ、助かったあ、あれがないと不自由なのよねえ。

とは言っても、考えてみれば、昔は脱水機はおろか、洗濯機さえもなかったのでした。

そんな時代の方がずっと長い。皆、手で洗って手で絞ってたんですもんねえ。

さて、以前に一度だけ紹介したことがありますが、フランスのブルゴーニュ地方に、中世のお城をゼロから作るというアトラクションがあります。

そのお城を、今日から5回のシリーズで紹介します。

まずは第一回目をご覧ください。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2017年9月11日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

森を通り抜けると工事中のゲドゥロン城(château de Guédelon)が見えてきます。

この方が工事の責任者フロリアンさんです。

「まずは塔を完成させることになり、3年前からその工事が続いています。一つずつ順に完成させます。塔の上にはとんがり帽のような屋根をかぶせます」

フロリアンさん、毎朝、その日の行程を順に職人さんたちに渡していきます。そして細かなところをチェックしては工事の進め方を決定します。

この工事が始まったのは今から20年前の1997年。現場はこんな感じでした。

初めはたった7人で工事が始まり、城壁を作りました。

お城を作るにあたっての大原則は、中世の道具を使って、中世の方法で作る、というもの。

こんな酔狂な計画に賛同して、職人さんたちの他にボランティアで働く人もいて、20年後にはここまで進みました。

現代の方法で建てたら一年、いや半年で出来上がっていたかもしれません。

現在は45人の職人さんたちが働いています。

大工さん、左官屋さん、鍛冶屋さんなど様々です。グギもこうして鍛冶屋さんが昔の方法で作るようです。そして物を運ぶのは馬車。

その様子を大勢の見学者が興味深そうに眺めています。因みにガイド付き見学(1時間15分)は3ユーロ。

こちらは石工のアレクサンドルさん。作業の合間には見学者の質問にも答えます。

見学者にとってはタイムトラベルして中世の工事現場を見ているようなもの。

工事現場の近くにはかつての石の切り出し場があり、そこから石を調達しています。

これは2013年に撮影された映像です。当時からアレクサンドルさんはここで働いていました。

「まあ、忍耐ですよ(笑)」とアレクサンドルさん。

こんな大きな岩からこうやって少しずつ石を切り出していきます。

このプロジェクトを影から支えているのがこの女性マリリンさん。言って見ればプロジェクトマネージャーのような方。

この方がいなければこの計画は実現できなかったとも言われています。

「城塞は希望のようなものなんです。大きくなって、完成した城塞を見られるなんて素晴らしいじゃないですか」とマリリンさん。

ここは近くの小さな村。城の工事が始まってから、仕事を探して外に出て行く若者が少なくなったそうです。

「村のお店にとってもいいことです。工事がなかったら村はなくなっていたかもしれません」と女性。

そしてこの村のすぐ近くにはゲドゥロン城のモデルになったお城があります。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、建築中のわが家の工事責任者が、工事の進み具合を知らせにやってきた。6歳になる娘が玄関のドアを開けて彼を迎えると、大きな声で叫んだ。『ママ、ママがイケメンって言ってた人が来たよ!』![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

収穫と仕込みの一日 [ブルゴーニュ地方]

労働法改正に反対する初めての大規模なデモが、今月の12日にフランスでありました。

この二日後に行われた調査によると、フランス人の68%がこのデモは失敗だったと感じているそうです。

今後のデモの行方については、しだいに下火になる、いやしだいに激しさを増す、と答えた人はそれぞれ50%ずつ。先でどうなるかは予測不能ということなのか?

また、今回の改正が雇用に与える影響については、良い影響をもたらすと答えた人が26%、いや悪い影響を与えると答えた人が38%、影響なんてないと答えた人が36%だったそうです。

ということは、改正はあまり役に立たないと考える人が74%もいるということになります。マクロン政権、前途多難ですねえ。

それはさておき、この時期、フランスではあちこちのブドウ園で収穫とワインの仕込みが本格化しています。

今日は、ブルゴーニュ地方のムルソー(Meursault)にあるブドウ園の1日を紹介しましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2017年9月14日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ブドウ園の真ん中にできた町がムルソー。ワイン造りは2000年も前から続いてきた伝統です。

ここは白ワインの産地として知られています。ブドウの品種はシャルドネ。

「この粒の中に糖分が凝縮されています。それが豊かな果汁を作り、美味しいワインの元になるんです」とブドウ園の方。

一年間、欠かさず手入れを続けてきたブドウの木に実ったブドウを収穫する時がやってきました。

ブドウの収穫と同時に、ワインの仕込みをしなくてはなりません。

まずはそのための設備の点検と準備です。タンクを洗ってキレイにしておきます。

そしてこちらはブドウの収穫の手伝いに来てくれる人たちの宿泊所。明るくて清潔そうです。

この時期のブドウ園の朝はまだ暗いうちに始まります。時刻は6時。ちょっとまだ眠たいですね。

階下では朝食の準備ができています。手伝いに来てくれたのは現役を退いた元若者と今の若者たち。

これから始まる労働のためにエネルギーを補給します。

ブドウ畑に出た頃には朝日が昇っていました。

「バケツいっぱいのブドウが入るたびに少しずつ地面にめりこんでくよ(笑)」と元若者。

「ブドウも太陽の光も輝いていて幸せな気分ですよ」と女性。

作業を続けるにつれ、はさみの使い方も軽やかになっていきます。

収穫のために集まった人たちの出身地も様々です。フランス北部から来た人もいれば、ブルターニュ地方やパリから来た人たちもいます。

ドローンで見たブドウ畑の映像は、また一味違っていますね。

「働いてお金を稼ぐというだけでなく、仲間と一緒に仕事ができる喜びみたいなものがあるんですよ」と男性。

お昼の休憩時間は野外パーティーのよう。

「できるだけ昔から続いてきた伝統を守ろうと心がけています。みんなが仲良くおしゃべりをして、寝食を共にするというのが大切なんです」とブドウ園の方。

こうして収穫されたブドウは作業場に運び込まれます。圧搾されたブドウがタンクに詰められると発酵が始まります。

去年は多くのブドウが霜にやられてダメになったようです。ブドウ園の方の表情からすると、今年は大丈夫のようです。5万本分のワインを作る予定だとか。

仕込みが終わったらワインをいただきながらホッと一息。

15年前に引退して、娘たちに経営を任せることにしたユベールさん。

「娘たちはやさしくて働き者ですから頼りになります。すべてがうまくいっていますよ」

台所では夕食の準備が始まっていました。そして宿泊所では若者たちがのんびりギターを弾いています。

1日の労働が終わってそろそろお腹が空いた頃、夕食会が始まりました。

「二週間をこうやってみんなで過ごすんですよ」と男性。

「他へは行きたくないですよ。ここがいいです」と別の男性。

最後は歌で締めでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、高級菓子店で働いている。制服は黒で、キチンとした身なりでなくてはいけないのだ。で、ふと自分の服装を見てみると・・・シャツがパジャマだったことに気がついた![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より