リムザン地方の小さな村 その1 [リムザン地方]

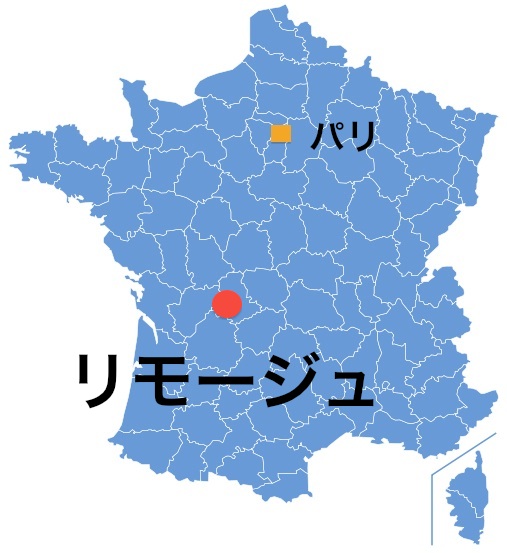

フランス中央山岳地帯の南西部に位置するリムザン地方。

今日から5回に分けて、このリムザン地方にある小さな村を訪ねます。

第一回目の今日は、「フランスで最も美しい村」に登録されているモルトマール(Mortemart)村を訪ねます。(下記地図の青印)

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年9月23日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

******** フランス人のつぶやき *******

「私は20年も前からタバコ屋をやっていますが、今日、店に入って来た客に、隣村のタバコ屋が開いているかどうか訊かれてしまいました」

VDM (Vie de merde)より

17,300ユーロの子牛 [リムザン地方]

リムザン牛で有名なリムザン地方。

そのリムザン地方のオート・ヴィエンヌ県ボワソイユ(Boisseuil)で開かれた競売で、一頭の子牛が17,300ユーロという記録的な高値で落札されました。日本円なら220万ほど。

その子牛とは、こんな子牛です。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局France 3で2013年5月16日に放送)

耳に726の番号札がつけられた子牛がその子牛。名前はヘクトール。

落札したのはアルザス地方の酪農家グループ。

「雄牛の場合、少々値段が高くても、生産性が高いのでそれだけの価値はあります」と参加者の一人。

今回の競売の参加者は500人以上。

競売にかけられた子牛のうち57頭が高値で、さらに6頭は10,000ユーロ以上で落札されたそうです。

「育てるのにそれなりの時間をかけていますし、交配にもお金をかけていますから、高値で売れるとありがたいですね」と子牛を育てた側の方。

昨年の競売があまりぱっとしなかった分、今年は高値で取引されて皆さんまずまずの表情です。

牛の競売って、こんな風にして行われるんですね。

檻の中の子牛の価値も見る人が見ればだいたいどのくらいなのか分かるんでしょうね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、洗濯機が壊れたので電気屋に修理に来てもらった。電気屋は故障の原因になったとおぼしき1サンチーム硬貨を洗濯槽の中からみつけだし、僕は出張修理代として70ユーロを請求された」

VDM (Vie de merde)より

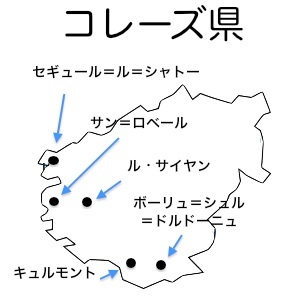

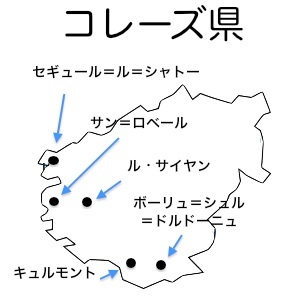

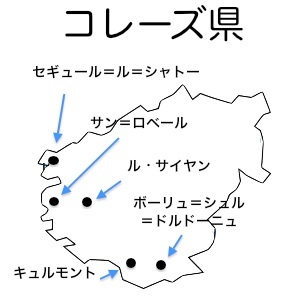

地方のお食事処巡り その4 [リムザン地方]

フランスの田舎のお食事処シリーズ。少々地味〜なシリーズですが、今日で四回目になります。

今回は、フランス中南部コレーズ県の小さな村エスパニャック(Espagnac)にあるレストランAuberge Le Tacot(1, place de l'Eglise, 19150, Espagnac Tel.05 55 93 64 06)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年5月9日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

小さな村の教会の正面にあるのがそのお店。

お客様方が召し上がっているのはシェフのおまかせコース。

食べる直前まで何が出て来るか分かりませんが、皆さん、どの方も満足げ。

「シェフを信頼してますからねえ。メニューなんか見ませんよ」

「電話をして15人分を予約しただけです。私もさっきまで何が出て来るか知らなかったんですよ」

そのシェフのモットーは新鮮な食材を手に入れること。

ホワイトアスパラは地元産。イチゴはお隣の県のドルドーニュ産。

他にもアーティチョーク、カブ、ポワロ(ネギ)などもありました。

そして、シェフの頭の中にはすでに料理が出来上がっているようです。

野菜の仕入れが終わったらお肉屋さんへ。

仕入れたのは、コレーズ県の名物料理で子牛の頭を使ったTête de veau。クリスマスに食べるごちそうでもあります。

仕入れが終われば仕事場のお店へと向かいます。

厨房では、まずはパン作りから。ここではパンは自前です。

「お客さんに『おいしいパンね。どこのパン?』なんて聞かれるんですよ」とシェフのアランさん。

アランさんはデザートも自分で作ってしまいます。

ということは、全部が自前というわけです。

映像に登場したのは本日の定食フィレミニョン(テンダーロインの端から取った高級ヒレ肉)。

このお店、リーズナブルな値段で美味しいものが食べられると評判だそうです。

厨房ではアランさんがイチゴのミルフイユを作るのに大忙し。全部を一人でこなすのはなかなか大変そうですが、美味しそうなデザートが出来上がりました。

「すぐ近くにこんな素晴らしいお店があるなんて嬉しい限りです」とお客さま。

ミルフイユにロウソクが立っていましたが誕生日だったのでしょうか?

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、そしてずっと前から、僕は野菜が大嫌い。一年間の交換留学でアルゼンチンにホームステイすることになったのだが、なんとその家はベジタリアンだった」

VDM (Vie de merde)より

お城を買ったその後は…… その2 [リムザン地方]

シリーズの二回目は、すっかりきれいに修復され、落ち着いた佇まいのお城リサック城(Château de Lissac)です。(下記地図の赤印)ここは宿泊できます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年9月25日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

お城のオーナー夫妻が回りを案内してくれましたが、モナリザの絵の背景のような風景が見えていました。

そして、要塞化されたお城は頑丈そう。一番古い部分は13世紀頃、新しい部分は18世紀頃のものだそうです。

ご主人のピエールさんは隣村出身で不動産業を営んでいます。奥様のカトリーヌさんはフランス北部の都市リール出身のインテリアデザイナー。

なんだかお城を修復するには最適のカップルのような……。

ちょっとくたびれたお城を購入したのが10年前。扉を開けた瞬間に見えた風景にハートを射抜かれてしまいました。

そうは言っても、当時は風呂場もトイレもなく、一から整備し直さなくてはなりませんでした。

そして、大事な文化遺産を守る必要もありました。

当時の写真を見せてくれましたが、今ではとても想像できないくらい美しいキッチンに生まれ変わりました。しかも、なんとなくレトロな感じの仕上がりです。

流しに水が出るようにするためには相当大変だったようです。

地下に流れてたまった湧き水を、壁の中や床の下にパイプをとおして引いて来たとか。

3年間で50万ユーロを投じて行われた改修工事でした。

階段をあがって上の階に行くと、そこは宿泊施設になっています。

子供たちは大きくなって家を出て行き、900平米の住まいは夫婦二人には広過ぎると、宿泊施設に改築したそうです。

部屋は全部で6部屋。

最初に映像に登場したのは一泊150ユーロのお部屋。洗面台の石はこの地方で産出されたもの。かなりの重量があるそうです。

二つ目の部屋はスイート。一泊220ユーロです。石壁の狭い廊下は寝室とバスルームをつないでいます。洞穴みたいで楽しそう。

サロンと残りの部屋もワンカットずつ登場しました。

詳しくは、冒頭のお城の青字をクリックしてサイトにアクセスしてください。

さらに階段をあがると屋根裏部屋です。

ここにくれば大工さんのみごとなワザを堪能できます。この骨組みがあったればこそのお城です。

今回は最後に気球に乗込みます。

お城の隣にあるのは教会です。昔はお城の教会だったようですが、今は別々。教会も修復が必要だそうです。

すぐ近くには湖があるのが分かります。

風光明媚なお城の、ちょっと贅沢なお部屋で一泊するのもまた楽し、ですね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、メガネを外してシャワーにかかり、そのまま部屋に戻って来ると、ベッドの上に黒いTシャツがあったので着ようとしたら、ウチの猫だった」

VDM (Vie de merde)より

フランスの最も美しい村誕生の地 [リムザン地方]

文化遺産に恵まれた、地方の小さな村を観光で活性化させようと設立された団体「フランスの最も美しい村」。

同名のラベルの運営と管理を行っていますが、この団体が誕生したのが、1982年。今年で30周年を迎えます。

発祥の地、フランス中南部コレーズ県の小さな村コロンジュ=ラ=ルージュを訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年3月30日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

ここが、「フランスの最も美しい村」第一号です。

ルージュという名の通り、村全体が赤い色をしています。

「村をぐるっと回ってみれば、ラベルの意味がよく分かりますよ。新しい建物は建っていませんし、景観を壊すようなものもありません」と住人の方。

電線は地下に埋められています。人口も2,000人を超えないようにしなくてはなりません。

「誰かが色を塗ったのか?とツーリストの方によく聞かれるのですが、これは、建物に使われている砂岩が、長い年月を経るうちに炭化して色がついたものなんです」と女性ガイド。

レンガで作られているのかと思いきや、どれも砂岩なんですね。赤く変色するというのはちょっと驚きです。

ここは毎年75万人の観光客が訪れると言う盛況ぶり。

「10人中8人までがこの村を知ってますよ」と、石臼のようなものを磨いていた男性。

ちょうど復活祭のバカンスの時期。今ごろはたくさんの観光客がここを訪れているかもしれません。

たびたび登場していた鐘楼のある三角屋根の建物はサン=ピエール教会。

16世紀後半の宗教戦争の時代は、二つある身廊をカトリックとプロテスタントが交互に使うことで、比較的平和にのりきったそうです。

村に残っている建物の多くが15世紀〜17世紀に作られたものです。

伯爵領として国王から税を免除されていたらしく、18世紀前半まではわりに繁栄していたようです。

あちこちにりっぱな屋敷が残っているのはそのせいかもしれません。

因に、現在「フランスの最も美しい村」に加盟している村は165。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、彼に反対されたけど、赤い金魚を飼うことにしました。彼がつけた金魚の名前は『寿司』」

VDM (Vie de merde)より

リモージュの聖枝祭 [リムザン地方]

フランスでは復活祭の休暇シーズンが始まり、先週末からバカンスに出かけた人たちもいるようです。

因に、今年の復活祭は4月24日で、来週の日曜日。その一週間前の日曜日、つまり今週の日曜日4月17日は、キリストのエルサレム入城と受難を記念する聖枝祭にあたります。

この日、信者たちは小枝をもって教会のミサに出席します。

リモージュ焼きで知られるリモージュでは、この日、お菓子屋さんにはメレンゲが並びます。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(2010年3月29日放送)

メレンゲは小枝に飾り付けられます。

メレンゲ付きの小枝は、通常、立って歩き始めたばかりの子供のために用意されるもので、次にやって来る復活を象徴しているそうです。

そして、この甘いお菓子は、教会のミサの間、子供たちを静かさせるという役割も担っているようです。

赤ちゃんを抱いた女性が、「白と緑の組み合わせが子供の純粋さを表しているし、キリスト教徒から見ればちょっと異教徒的に見えるかもしれないけど、これが昔からリムザン地方に伝わる伝統なんです」と言っていました。

小枝を持つのは、キリストがエルサレムに入城した時、多くの群衆が小枝を振って歓迎したという聖書の記述から来ているそうです。

教会では、もう少し大きくなれば子供たちも儀式に参加することができます。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、いつものように、学校が終わって、メレンゲを買いにお菓子屋さんに行くと、どうやら母が先に来て、私の写真を店員に渡すとこう言ったそうだ。『娘がいいお客だということはよく分かるわ。でもねえ、あの子はダイエットしなきゃいけないのよ』」

VDM (Vie de merde)より

マス釣り解禁 [リムザン地方]

テレビでもネットでも、地震についてのものすごい量の情報が流れていますが、そんな中、こんな話題をみつけました。

オート・ヴィエンヌ県のリモージュから15キロほどのところにあるサン=レオナール=ドゥ=ノブラでは、3月12日の土曜日、マス釣りが解禁になりました。

日本語でブラウントラウトや茶マスなどと呼ばれているマスは、フランスでは個体数が減少しているため、保護の対象になっています。

そのため、釣りの期間、場所など、細かい規定があり、勝手になんでも釣っていいというわけではありません。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。

解禁に先立ち、釣り師の皆さんが集まって、大量の茶マスを川に放流します。三年ものの、体長25㎝、重さ250gに達したマスです。どうやら、この放流したマスを釣って楽しむようです。

しかし、釣りを楽しむためには、まだやらなくてはならないことがあります。許可書の入手です。許可書は85€(約10,000円)出せば発行してもらえます。それなりのお値段ですね。ネットでも購入できるそうです。

後は、釣り場が細かく指定してある地図をポケットに入れ、組み立てた釣り竿を見せ合ったり、おしゃべりしたりしながら解禁の時間を待ちます。

映像の最後に、先日紹介したマントンのレモン祭りの様子が出てきました。お祭りが終わるとレモンやオレンジの販売が行われるそうです。ジャムでも作るんでしょうか?

このレモンやオレンジが飾りに使われたものかどうかは分かりません。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、家のポストに入学試験の結果の知らせが届いていた。しかし、ポストには鍵が……。鍵は両親が持っていて、明日まで戻ってこない。なんとかして取り出そうと、バーベキュー用のトングからドライバー、果てはかぎ針まで試してみたが全部ダメ。今は釣り竿だが、使い始めてかれこれ3時間になる」

VDM (Vie de merde)より

コレーズ県の小さな村 その5 〜キュルモント〜 [リムザン地方]

「今日、私は12歳になる妹とベルサイユ宮殿にでかけた。妹に、『ここには“ルイ”という名前の王様が何人も住んでいたのよ。そのうちの一人でもいいから言ってみて』と言った。すると妹は『ルイ・ヴィトン』と答えた」

コレーズ県の小さな村 その4 〜サン=ロベール〜 [リムザン地方]

村の人口は、2007年時点で341人。前回のセギュール=ル=シャトーをやや上回ります。

かつてこの村はサン=モーリスと呼ばれていましたが、1793年(フランス革命後)にサン=ロベールという名称に変わりました(サン=ロベールとは、11世紀に活動した聖職者ロベール・ド・チュルランドのこと)。

標高345メートルの丘の上にある村は、サン=ロベール教会を中心に作られています。全体の作りからして、村というより城塞都市のような印象を与えます。

サン=ロベール教会が初めて書物の中に登場するのは1100年頃。交差廊は11世紀、その他は1120年から1140年の間に作られたと考えられています。その後、百年戦争や宗教戦争により要塞化されますが、身廊は破壊され残っていません。残っているのは、交差廊と内陣だけです。

残っているのは太線の部分のみ 内陣

補強された交差廊 防衛用の塔が取り付けられた後陣

(手前にあるはずの身廊は破壊され残っていない)

宗教戦争の激しさをとどめる村ですが、丘の下には、素晴らしいパノラマの風景が広がっています。

映像は→こちら

パン屋さんはシンガポールから移住して来た人で、奥さんはフランス人です。おいしそうなパンが焼けてました。

村の中には領主の住まいとして使われていた建物があちこちに残されています。このうちの一つを別荘として使っている一家は、22世代に渡って使い続けて来たそうです。

美しい村の写真はこちらからも見られます→Saint-Robert

他の地域では建物に花崗岩が多く使われているのに対し、この地域では石灰岩が使われています。前回のセギュール=ル=シャトーと雰囲気がだいぶ違っているのはこのせいのようです。

「今日、私たち家族は地中海の町セットの教会を訪ねました。教会に入ると、5歳になる息子が、片っ端からロウソクの炎を吹き消すとこう叫んだのです。『誕生日おめでとう!!!』」

コレーズ県の小さな村 その3 〜セギュール=ル=シャトー〜 [リムザン地方]

村は、蛇行するオーヴェゼール川の中州にあります。人口は2007年の時点で228人。

この村の歴史も古く、6世紀にまでさかのぼります。当時、ここは、熱心に福音活動をしていた聖Arediusの領地でした。9世紀以降は子爵領になり、その間、百年戦争で一時イングランド領に、戦後はフランス王の直轄地になったりと様々に領主が変わります。

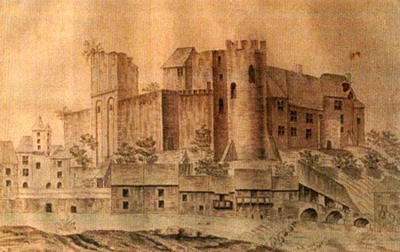

村には城塞の跡が残されています。セギュール城と呼ばれるこの城塞は、最初は子爵の住まいとして9世紀に建てられますが、10世紀の後半にはリムザン地方の主な要塞の一つとして強化されます。18世紀頃に描かれた絵には、その完全な姿が残っています。

現在のセギュール城跡 18世紀に描かれたセギュール城

また、あちこちに国の歴史的建造物に指定されている古い建物も残されています。

15世紀に建てられた家々

「今日、片田舎の小さな村に妻と二人で住んでから5年になる。こういうところでは噂というのがすぐに伝わるもので、54歳の農業をやっているミシェルと道で会ったら、私の妻が双子を妊娠したと教えてくれた」