炎の牡牛 [バスク地方]

エスプレットの唐辛子 [バスク地方]

唐辛子祭り2017 [バスク地方]

地方のお宝 その3 [バスク地方]

フランスの地方のお宝シリーズの第三回目は、フランス南西部のバスク地方へと向かいます。

バスク地方にはいろいろお宝があるようですが、本日はその中の一つ、この地方ならではのスポーツ施設を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2015年4月8日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下の文字をクリック)

Trinquet(トランケ)とは、バスク地方のスポーツ“プロット”が行われるコートのこと。

プロットはスカッシュに似たスポーツです。

ここは、サン=ジャン=ピエ=ドゥ=ポール(Saint-Jean-Pied-de-Port)にあるトランケ。

壁に囲まれたコートで繰り広げられる試合を、二階席から観戦します。映像をよく見ると三階席もあるようです。

毎週月曜日、まずはカフェに立ち寄り、夕方4時になったらトランケに向かいます。

「ブルーのチームが勝つと思うよ」と男性。

どうやら皆さん、どっちが勝つかお金をかけていらっしゃるようで・・・。

アリーナから見るとかなり大掛かりな施設だということがよくわかります。アーケード街のパサージュのよう。

「このトランケは1937年に作られました。この区域で唯一のトランケです。ここでプレイするのは簡単ではありませんよ」と男性。

ここのプロットはラケットではなく手のひらで打っていました。ちょっと難しそうです。

観戦席ではお金のやり取りが・・・。仲間同士での少額での賭け事のようです。

昔は、家畜や農産物を賭けていたとか。ニワトリやら小麦やらを賭けていたのでしょうね。

そして、プロットのチャンピオンといえば大スターだったそうです。

その中の一人がレオンさん。チャップリンも一緒に写真におさまるほどの人気者でした。

レオンさん、1920年にカフェ付きのトランケを購入し、現在は孫が経営を続けているそうです。

カフェのドアを開け細い廊下を歩いていくと、そこにはトランケがありました。

毎週水曜日には村の子供達がかつてのチャンピオンからトレーニングを受けています。

「パパのようにチャンピオンになりたい」と男の子。やる気満々です。

トレーニングが終わるとカフェのカウンターで一服です。

「皆さんプロットをしにここへきます。ゲームが終わるとカフェでおしゃべり。そんな感じなんです」とレオンさんの孫。

一方、シェロート村ではラケットが作られていました。

どうやらプロットは素手で打ったりラケットで打ったりするようです。

ラケットを作るステファヌさんはプレイヤーでもあります。こうして新しく作ったラケットを使って試してみるそうです。

バスク地方では、屋外にプロット用の壁が設置してある村もあります。

地域に深く根付いたスポーツなのですね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、唯一スポーツらしいスポーツをやったとすれば、電車に乗り遅れないように走ったことぐらい」

VDM (Vie de merde)より

トロ・デ・フエゴ [バスク地方]

日本代表のワールドカップはグループリーグ敗退で終わってしまいましたが、これからはさらに見応えのある決勝トーナメントが続きます。

そして、このワールドカップ、試合だけでなく、選手の個性的なヘアースタイルに見入ってしまうこともあります。

そんな選手の写真を集めたページが→こちら。

自分の気に入ったヘアスタイルの選手の写真の右下にあるチェックマークをクリックして投票すると、投票結果が出てきます。

写真の真ん中に出て来る数字は人気ランク。一番人気はどの選手でしょう?

さて、本日は、フランス南東部、スペイン国境に近いバスク地方で行われているお祭りToro de fuego(トロ・デ・フエゴ)の話題です。

元々はスペインの各地で行われているお祭りだそうです。どんなお祭りなんでしょう?

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年6月27日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

町の広場を、何かが火の粉を散らしながらこちらに向かって走ってきます。

よく見ると牡牛?でもなんかちょっと動きがぎこちない感じもします。

「小さい頃、日曜日の夜に広場に集まって、お祭りを見ていたことを思い出します」と女性。

Toroはスペイン語で牡牛のこと。そしてfuegoは火。

つまりお祭りの名前は「火の牡牛」という意味です。

祭りの準備は夕方から始まります。

こんな風に牡牛の人形に火薬の入った筒をくくり付けます。しっぽから頭まで花火だらけ。

これを担いで牡牛になりきるのは人間の役割です。

夜の帳が下りた頃、花火に火がつけられると・・・こうなります。

17世紀頃、王の結婚を祝って行われたのがそもそもの始まりだとか。

当時は、生きた牡牛に花火をくくり付けて走らせたそうです。

気の荒い牡牛が火花を散らしながらそこいら中を走り回ったら、かなりの迫力でしょうね。

おとなしく沿道で見ている場合じゃなさそうです。

火だるまになった牡牛をうまくかわしながら見ることになるのでしょう。そしてそのスリルがまた堪らないのかもしれません。

しかし、現代になって、動物虐待と非難され、結局、レプリカを人間がかぶって走り回ることになったそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、公園で静かに新聞を読んでいると、男が新聞は面白いかと聞いてきた。それで、面白くないと答えると、その男が突然新聞に火をつけた![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

唐辛子祭り [バスク地方]

昨日はバスク地方のチーズを紹介しましたが、バスク地方には唐辛子という名産品もありました。

先週末、その産地エスプレット(Espelette)で唐辛子祭りが開催されました。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年10月28日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

エスプレットの唐辛子祭りと言えば、この辺で知らない人はいません。

人口2000人足らずの小さな村もこの日ばかりはたくさんの人で賑わっています。

目抜き通りではパレードも行われました。

重々しい姿で歩いていらっしゃる方々は、「エスプレットの唐辛子愛好協会」の皆樣方。

エスプレットの唐辛子の良さをアピールし、広く世界に知らしめるために日夜がんばっています。

それにしても気になるのは見学者の服装。10月も下旬にしてはずいぶんと軽装ですね。晴天で日差しがあったせいでしょうか?

それはさておき、家の外にぶら下げられた赤い唐辛子。装飾ではありません。乾燥させるためにこうやってぶら下げられています。

見ているだけで汗が出てきそうですが、ここの唐辛子は辛さより香り。風味付けに様々な料理に使われるそうです。

そして、ワインやチーズと同じようにAOC付きです。

「こうやって乾燥させると、色が変わってくるのです」と男性。

お祭り会場では、マスタード、タプナードなど、この唐辛子を混ぜた様々な加工品も売られていました。

中には、トマト、ニンニクの粉、唐辛子を混ぜた、エスプナードなるものがあるそうです。どうやら、エスプレットとタプナードを合体させたものらしい。

「フォワグラ用に一つ、鶏料理用に一つ買いました。とっても美味しいんですよ」と女性。

生産者の皆さんは春先の悪天候で打撃を受けていたようですが、今回のお祭りで少し元気を取り戻したとか。

尚、エスプレットの唐辛子については以前の記事でも詳しく紹介しています。興味のある方は→こちら

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、人からよくインド人かと訊かれる。それで僕はこう答える。『いや、インド人ではありません。このおでこにある赤くて丸いものは生まれた時からあるホクロです』」

VDM (Vie de merde)より

海から少し奥まった町村 中編 [バスク地方]

先週末から週明けのフランスの暑さは並の暑さじゃなさそうです。あちこちで40℃を超えました。

予報によれば今週中頃までこの状態が続くとか。どこも大変ですね。

さて、海から少し内陸に入った町や村シリーズの続きは、バスク地方です。

こちらもグルメにまつわる食材がいろいろとあります。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年8月14日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

自然との結びつきの強いバスク地方。この土地で育つものを順に訪ねてみましょう。

まずはエスプレット(Espelette)(上記地図の青印)。

ここではAOC付きの唐辛子が栽培されています。ブランド名は “ピマン・デスプレット” (エスプレットの唐辛子)。

そろそろ収穫の時期を迎えますが、花が咲いて実を付けている真っ最中のものもあります。

緑の唐辛子はもう少しすると真っ赤に色づきます。

いかにも辛そうですが、辛味よりむしろ香りの良さがその特徴。

バスク地方の土がこの香りを生み出します。また畑に寄ってその香りも微妙に違っているとか。(詳しくは以前の記事を→こちら)

海から少し奥まった、丘と丘の間にあるこの地域の気候は微気候で、比較的温暖です。

これが家畜を育てるのにも適しているそうです。

登場したのは、白と黒のぶち模様のバスク地方の豚。ここはイクサスー(Itxassou)(上記地図の赤印)。

日本で人気のあのイベリコ系の豚だそうです。

映像では飼料を与えていましたが、自然の中に放しておくと自分でエサをみつけて食べるそうです。

要するに豚の放牧。こうやって一年ほど放牧するそうです。

一方、羊が放牧されているのはアイノア(Ainhoa)(上記地図の緑印)。

バスク地方のAOC付きチーズ “オッソー=イラティ(Ossau-Iraty)” 作るための羊です。

オッソーは渓谷にある岩山の名前、イラティは森の名前から来ています。

羊は毎日2〜3時間ほど外に出します。

チーズは乾燥するまで、二日に一度こうやって回しながらブラシをかけます(詳しくは以前の記事を→こちら)。

最後に登場した馬は、ポニー種のバスク地方の馬でポトック(pottok)と呼ばれています。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、羊を数えながら夜道を車で走っていると眠くなってしまい、牧場の塀を乗り越えてしまった。すると牧場主がやってきて、途中で羊を見なかったかと聞いて来た。126頭の羊が牧場から逃げ出し道路を走って行ったそうな。どうりで……」

VDM (Vie de merde)より

フランスのバスク地方 その5 〜羊のチーズ〜 [バスク地方]

女性がジャムと一緒に食べるとどれだけ美味しいか説明していましたが、味の説明ほど難しいものはありませんね。結局、自分で食べてみないと分かりません。

生産者は6~7ヶ月熟成したくらいがいいと言っていました。

「今日、従姉妹の子守りをしました。お昼寝の時間になってもその子がなかなか眠れないので、こう言いました。『草原に羊がいるのを思い浮かべてみて。そして羊の数を一匹ずつ数えてみましょう』しばらくして従姉妹が言いました。『ねえ、もし牛が出て来たら、それも数えるの?』」

フランスのバスク地方 その4 〜プロット〜 [バスク地方]

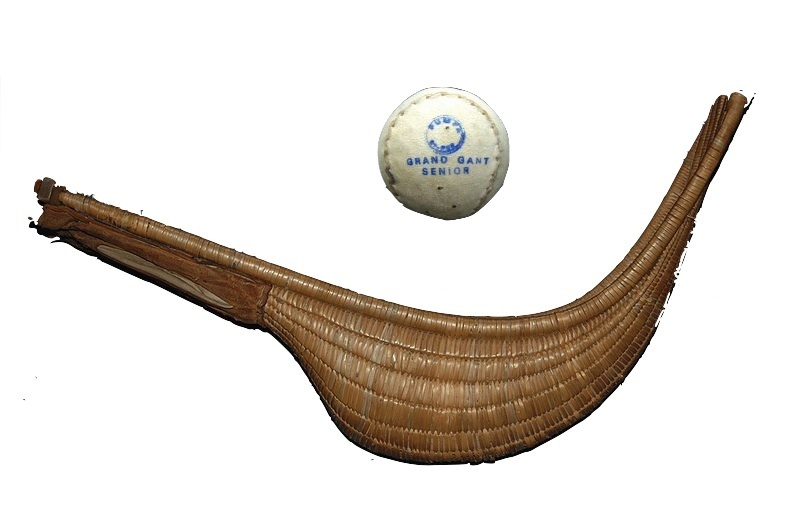

細長い籠はシステラ(chistéra)と呼ばれるもので、テニスで言えばラケットのようなもの。しかし、このゲームでは片手にヒモでくくり付けて使います。丸いボールはプロット(pelote)といい、芯になる丸い柘植の木(直径20~36㎜)に、順に、伸縮性のある糸(ラテックスなど)、純毛の糸、コットンの糸を巻き付け、最後に山羊の皮でくるんだものです。

これらを使うスポーツがプロット(Pelote)です。

プレイヤーはこんな奇妙な姿になります

プロットは、フロントンと呼ばれる前面の壁にシステラでボールを打ち合う競技です。スカッシュに似ていますが、テニスの原型になったと言われるジュ・ド・ポーム(jeu de paume)から派生した様々なゲームが入り交じったもので、地域によっても呼び名が異なります。またシステラではなく、素手で行ったり、卓球のラケットのようなものを使うのもあります。このラケットも様々な種類があり、呼び名も異なります。また、それに合わせてボールの種類も変わってきます。

人口約38,000人の町アングレット(Anglet)には、フランスで最後のシステラを作る工房があります。

映像は→こちら

この工房では、1887年からシステラを作っています。現在は三代目にあたります。

栗の木で骨組みを作ったら、そこに柳の枝を編み込んで行きます。最後に革の手袋を縫い付けてできあがり。

もともとは重たい革の手袋で行われていたプロットですが、1857年に、より軽く、ボールを上手く拾って打つことができるこのシステラが発明されました。

このスポーツ、フランスだけでなく、スペインはもとより、アメリカ、ラテンアメリカ諸国でも行われており、4年に一度、世界大会も開かれているそうです。

バスク地方の旅も次回で最終回になりますが、次回はおいしそうな羊のチーズが登場します。お見逃しなく!

「今日、健康診断に行った。すると医者がこう言った。『率直に申し上げて、体重オーバーですな。何かスポーツをすることを考えた方がよろしい』

こう見えても

私は体育の教師です」

フランスのバスク地方 その3 〜織物〜 [バスク地方]

サン=パレ(St-Palais)は人口9,000人の町。ここには、操業から100年以上、三世代に渡って続いて来た小さな綿の織物工場があります。バスク地方の伝統的な方法で織物を続けている最後の工場です。

かつてバスク地方ではアマの栽培が行われていました。そして中世以来、数百家族がこれを使って布を織っていたそうです。

布にはブルーと赤の7本の縞模様が織り込まれていました。この7つの縞は、スペイン領を含むバスク地方の7つの地域を表しています。このモチーフは、一説によれば、スペインを逃れこの地方に住み着いたユダヤ人が伝えたとも言われています。

これらの厚手の布は、衣服、ベッドカバー、テーブルクロス、さらにはマントのように牛にかぶせて虫除けとして使われていたそうです。

1950年代にイギリスから綿が輸入されるようになり、この地方での織物業はしだいに姿を消していきました。

この工場では、エジプト綿、トルコ綿など質のいい綿を使っています。機械は14台ありますが、実動は4台から5台まで。1台で糸4,000本まで織ることができますが、一本でもミスがあると最初からやり直し。そのため、誤作動がないように常に監視が必要なため、これ以上の稼働は難しいそうです。

ビデオには美しい布が沢山出てきます。ぜひご覧ください。

映像は→こちら

映像の後半には、サン=ジャン=ド=リュズ(St-Jean-de-Luz)にある、バスク地方の織物専門のお店が出てきました。最初に紹介してくれた白地に茶の縞模様のテーブルクロスには7本の縞が織り込んでありました。

インディゴが最初の色だったそうです。海辺の町バイヨンヌからこの染料がもたらされました。時代が新しくなるにつれ、様々な染料も増え、布もカラフルになっていきます。

最近では若い世代にも人気があり、家具やバッグなどにも使われるようになり、アメリカ、オーストラリア、日本などに輸出されているそうです。

「今日、何か見覚えのある布切れで母が掃除をしていたので、どこで見つけたのか聞いてみた。『ああ、これね。あんたの部屋にあった着古したTシャツよ』と母。それは、母からのクリスマスプレゼントだった……」