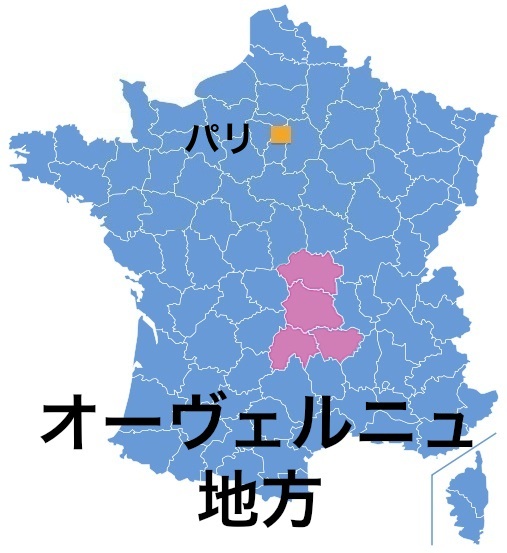

オーヴェルニュのお宝3 [オーヴェルニュ地方]

世界中がパニック映画のようになってしまい、どうも居心地が今ひとつ。

ニュースを見ればあのウィルスのお話ばかりでうんざり。暗〜い気分になってしまいます。

この二週間をなんとか乗り切って、桜の開花とともに明るい春を迎えたいものです。

さて、シリーズの三回目は、通りや広場に立っている石の十字架を求めてカンタル県を訪ねます。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年2月19日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

道路の傍らに立つ石の十字架。数世紀も前から雨にも風にも負けずここに立ち続けています。

カンタル県にはこのような十字架が約3000個ほどあるそうです。

「細かなところを見てみると、その十字架の歴史がよくわかります」と考古学者のオレリーさん。

保存協会はその大切さを広く理解してもらうためにこのような見学ツアーを定期的に行なっているそうです。

「これはなんだろう?なんのためにこんなところに十字架が?と疑問に思ってました。オレリーさんのおかげで謎が解けました。そしてとても大切なものだということがよくわかりました」と男性。

「身近にあったものをこんな風にじっくりと見るなんてことはなかったですね」と別の男性。

石の十字架はキリスト教の普及のためでした。しかし、もう一つわかりやすい役割がありました。

「文字が読めない人々に対しては、これが一番簡単なキリスト教の広め方だったのです。そしてもう一つは、区域の境目を表していたんです。この十字架が立っているところまでは王の領土だといった具合です」とオレリーさん。

「それぞれの十字架についてお話を聞いてとても感動しました」と女性。

一方、ギレーヌさんとヴェロニクさんは十字架の大きさを測って、時代とともにどのように変化していったかを調べています。

「長い時間、屋外に置かれていましたから、嵐にもあったでしょうし、霜で凍ってしまうこともあったでしょう」とギレーヌさん。

「村によっては、レプリカを作って、本物は屋内、つまり教会に保管しているところもあります」とヴェロニクさん。

そうかと思えば、こちらの人口40人ほどの小さな村には、すべての十字架を修復している神父がいます。

「これは16世紀のものですが、汚れを落とした状態です。上の方が壊れて無くなっていますから、これから修復しなくてはなりません」

この神父、放置されていたこの司祭館を買取り、ここを十字架の修復のために使ってもらおうと計画しているそうです。

そうすれば、村に雇用が生まれて暮らしぶりがよくなるというわけです。

福音のために作られた十字架は、これからはどのような役割を担うことになるのでしょう?

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、コロンビア出身のご婦人と相乗りすることになった。私が運転し始めると、彼女が胸のところで十字を切った![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

コメント 0