ヴェッキオ橋 イタリア [人の住む橋]

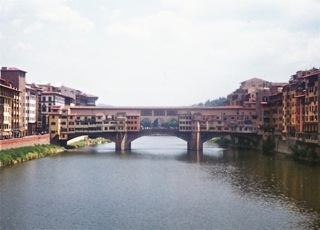

橋シリーズの最後は、アルノ川にかかるベッキオ橋です。

最初の橋は木造(橋脚は石)でローマ時代に造られたと考えられています。この橋が最初に書物の中に登場するのは996年。1117年に増水で破壊され、再建されるも1333年にはまた増水で中央の二本の橋脚を残して全壊。1345年に再建されます。

橋の上の店舗には、当初、肉屋、モツ肉屋、皮なめし業者が入っていましたが、あまりの悪臭のため、1593年、メディチ家の時代に宝石店に取って代わられました。

ヴァザーリの廻廊は1565年に造られましたが、1939年、ドイツから同盟の締結にやって来たヒトラーのために、外の風景がよく見えるよう廻廊に3つの窓が作られたそうです。そして、1944年のドイツ軍撤退の際には、この橋だけは破壊をまぬがれました。

下記の映像は、あるカップルがローマから列車でフィレンツェに移動し、ヴェッキオ橋を観光する様子がうまくまとめられています。ちょっとプライベートな感じがしますが良く出来ています。この二人と同じ行程で観光した方も多いのでは?(私もその一人です)8分半と長いですが、旅気分が味わえます。

英語版のwikipediaには面白い記述が2つあります。

一つは英語のbankruptcy(倒産)という言葉はこの橋が発祥の地と言われているそうです。店の主人が負債を返済できなくなった時、兵隊が商品を並べているテーブル(banco)を壊して(rotto)商売ができないようにした、これをbancorottoというそうです。これがbancarotta(イタリア語で「倒産」)になり、やがては英語のbankruptcyになったというわけです。

もう一つは、以前のブログでパリの橋ポンデザールの「愛の南京錠」について紹介しましたが(→こちら)、このヴェッキオ橋でも同じ事が起きたようです。当局が50ユーロの罰金を課すという看板を立てたことで南京錠は減少したそうです。まだたくさんの南京錠があった頃の映像は→こちら

フルーム川にかかる橋 イギリス [人の住む橋]

二階:踊り場、調理場、調理準備室、貯蔵室、男女別トイレ

三階:踊り場、3部屋+シャワー室

賃貸料:年18,000ポンド(250万円)

尚、Google Earthならストリートビューで橋を渡った気分になれます。興味と時間のある方は「Frome the Bridge」で検索してみてください。

パルトニー橋 イギリス [人の住む橋]

パルトニー橋

(Pulteney Bridge)

南側 北側

デヴォン州バースを流れるアヴォン川(River Avon)にかかる橋です。

パルトニー橋の名前の由来は、川の対岸にあるバースウィックの領主だったパルトニー家から来ています。この橋が出来る前までは渡し船が交通の手段でしたが、領地を継承したフランシズ・パルトニーの夫ウィリアムは、バースウィックとバースの市街地を橋で結ぶことが自己の領地の経済的発展につながると考えました。そして建築家ロバート・アダムに設計を依頼し、橋は1773年に完成しました。ロバード・アダムは、ポンテ・ヴェッキオのあるフィレンツェや、リアルト橋のあるベニスまで出かけて設計の参考にしたそうです。

ちなみに、アヴォンという川の名称はウェールズ語の「川」を意味するafonから来ており、River Avonと言えば「川川」という意味になるそうです。

動画はいくつかネット上にありましたが、どれもリポルタージュといったものではなく、観光で撮影したものばかりです。その一つが下記です。前半がアヴォン川とパルトニー橋です。(BGMあり)

橋の上を歩いている様子を撮影したのが下記です。(BGMあり。画面が動きすぎるのがちょっと難)

橋の両側に商店を配置するという計画は当初からあり、それぞれ11店舗が予定されていましたが、折しもアメリカの独立戦争が勃発。それが経済に打撃を与え、入居するテナントがなかなか集まらなかったそうです。本格的に商店が入り始めたのは、1788年にバースの建築家トーマス・バルドウィンが橋の拡張とバースウィックの都市計画を完了させてからのことです。

その後、自然災害などもあって何度も改修工事が行われ、その姿はオリジナルからはしだいに遠ざかって行きます。しかし、1931年に国の歴史的文化財としての指定を受け、1951年と1975年の2回の修復でオリジナルのファサッドの復元が完成し今に至っています。2009年には、車の通行を禁止して遊歩道にしようという計画が持ち上がっているそうです。

橋の360度のパノラマは→こちら

コリュ・フィチェトの屋根付き橋 ブルガリア [人の住む橋]

ソフィア→レフスキ(Levski)→ロヴェチ(列車で約4時間半)

コリュ・フィチェトの屋根付き橋

今回は情報ソースが少ない(+現地語が読めない)こともあって、手に入る情報の中で一番くわしい記述のあった英語版のwikipediaからの情報を紹介します。

1872年、町を流れるOsam川に架かっていた橋が増水により完全に破壊されてしまいます。そこで、ブルガリアの建築家コリュ・フィチェトとして知られるニコラ・フィチェフが再建の依頼を受け、1872年から2年の歳月をかけて、屋根付きの木造の橋を建設しました。市民が資金や労働力を提供してできた橋だそうです。建設当初は64軒の店がありました。

しかし、1925年8月2日と3日の火災ですべてが消失。1931年に、より近代的な橋が作られますが、1981年から1年をかけて、コリュ・フィチェトの造った橋が復元され今に至っています。現在、14軒の商店があるそうです。

今回は動画を見つける事ができませんでした。残念......。しかし、橋の内部や、橋からの眺めを撮影した写真を掲載しているブログを発見しました→こちら

次回はイギリスの橋2つを順に紹介する予定です。

クレーマー橋 ドイツ [人の住む橋]

エアフルト

(Erfurt)

フランクフルト→エアフルト(列車で2時間20分ほど)

クレーマー橋

(Krämerbrücke)

ドイツのテューリンゲン州の州都エアフルトを流れるゲーラ川に架かる橋です。1325年、木の橋から6つのアーチのある石の橋になります。(日本では吉田兼好が「徒然草」を書き始めたかもしれない頃のことです。)ここには小さな家が62軒もひしめいていたそうです。さすがに窮屈だったのか、その後、32軒までにまとめられました。橋の東端にはエギーディエン教会が、西端には修道院があります。写真を見ると、大きな家々が橋の上をどん~と陣取っている感じで、どこが橋なのか一見して見分けがつきませんね。

下記がくわしい橋の映像です。全編ドイツ語なので正確な内容は不明ですが、WDR(西部ドイツ放送協会)の文字があるのでテレビ放送用に作られた映像のようです。冒頭のシーンはエギーディエン教会の塔の上から撮影されたと思われます。お店の中の古い木組みの映像なども登場します。

こちらもどうぞ→ここ(ただ歩いているだけの短いビデオ。臨場感あり)

クレーマー橋をフィーチャーしたサイトもあります→ここ

「EXISTENCE PLANS FROM 1856」には橋の図面があります。

「PHOTOS」には橋の写真があります。

ローアン橋 フランス [人の住む橋]

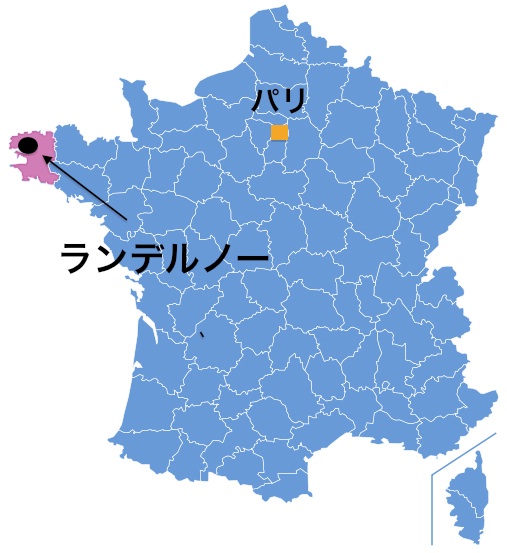

今もなお人が住んで暮らしている橋は、分かっているだけでヨーロッパに6つあるそうです。フランス、ドイツ、イタリア、ブルガリアにそれぞれ一つずつ、そしてイギリスに2つ。

今日は、フランスの橋を紹介します。

ランデルノー

(Landerneau)

パリ→ランデルノー(TGVで4時間半)

ローアン橋

(pont de Rohan)

ブルターニュ地方の町ランデルノーを流れるエロルン川の河口にかかる橋です。町の名物です。橋というより、家の下をうがって川を通したようにも見えます。

この川には、1336年にすでに橋が架かっていたことが確認されていますが、石造りになったのは1510年のことです。造った人物の名を取ってローアン橋と名付けられました。当時、橋の中央には製粉所と店が2軒あり、この頃から橋に人が住み始めました。製粉所のある階には牢屋が二部屋あり、粉引きが牢番を務めていたそうです。また、領主にとっての大きな収入源となる漁場もありました。

1639年にはルネッサンス様式の美しい住居(Maison Gillardと呼ばれ、歴史的建造物に指定)が建てられ、一階には数軒の商店がありましたが、19世紀の改築後にはダンスホールと公衆風呂に変わりました。

現在は製粉所もダンスホールもなくなりましたが、橋の上にはお店が並び、住居になっている建物もあります。現在の橋の様子は下記のサイトでご覧ください。ここで生まれ育った男性や、今でも住んで暮らしている夫婦が登場します。(2分半弱)

http://videos.tf1.fr/jt-13h/le-pont-habite-de-landerneau-l-un-des-derniers-d-europe-5864931.html

ローアン橋は今年で500歳の誕生日を向かえます。ランデルノーの町ではこれを祝って5月29日から9月30日まで、様々なイベントを行うようです。下記がそのサイトです。フランス語だけですが、様々な美しい姿の橋の写真が見られます。(ケルト音楽のようなBGMが鳴り続けます。耳障りな場合は画面のストップボタンをクリックしてください)