フランスの小さな村 [フランスの渓谷]

セーヌ川下りの旅 その3 〜 古い修道院のある村 〜 [フランスの渓谷]

前回紹介したガイヤール城のある町レ・ザンドリを出発し、セーヌ川をさらに下って行くと、ノルマンディ地方の首都ルーアンに到着。とは言っても、今日紹介するのはここではなく、蛇行するセーヌにそってさらに左右にカーブを切りながら進んだ先にあるジュミエージュという小さな村です。

川下りは下記地図の青いピンから赤いピンまでの4泊5日の旅。錨のマークは停泊地。それぞれ印をクリックすると説明が出てきます。(川下りの船旅についてはシリーズその1をご覧下さい)

今回のジュミエージュは緑の印のあるところ。

上空から見ると、ほとんど中州と言ってもいいくらいの地形の中にあります。ここには橋はなく、川向こうへの移動はもっぱら渡し船を利用します。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年6月9日に放送)

人口2,000人足らずの小さな村のお宝は、7世紀に作られたというサン=ピエール修道院。現在は壊れかけた建物が残っているだけですが、保存状態はすこぶる良好。

この修道院にはちょっとした伝説があります。

7世紀中頃、日本では大化の改新が始まって10年後くらいの頃です。フランク王国の王クロヴィス2世が聖地詣でのために家を留守にしている間に、二人の息子が反乱を起こします。幸い、戻った王が反乱軍を制圧します。王は涙をのんで二人の息子を処刑しようとしますが、妻バティルドの助言で、足の神経を焼くことにします。動けなくしてしまえば、父親に歯向かうことはできなくなるというわけです。昔の刑は残酷です。足を焼かれた二人は舟に乗せられ、セーヌ川を下流へと流されて行きます。これを絵にするとこんな感じです。

舟がジュミエージュあたりにやって来たところを修道院の設立者である聖フィリベールに見つけられ、保護され、二人は僧侶となります。これを知ったクロヴィス2世は修道院を訪れ、息子たちを助けたお礼に、僧侶たちに土地を遺贈したとか。

しかし、この話はまったくの作り話だそうです。クロヴィス2世は22歳の若さで亡くなっているため、その息子が反乱を起こすのは不可能。3人の息子たちは順に王位についており、僧侶になったものは一人もいないそうです。いったい誰がなんのためにこのような伝説を思いついたのやら......。

修道院は、その後、ヴァイキングに襲われたり、宗教戦争に巻き込まれたりしながらも、破壊と略奪を乗り越え存続しますが、フランス革命後、ある材木商に売却されると、建物は壊され石材として使われ始めます。1852年にルペル=コワンテ家がここを買い取ったことで、破壊にストップがかかります。1862年には国の文化財に指定され、今では、木々に囲まれたフランスで最も美しい廃墟と言われるほどになっています。

渡し船は一日20往復。所要時間は5分。毎日100人ほどの人が利用するそうですが、どうやら無料のようです。

向こう岸に渡ると、果樹園が広がっています。この地方独特の微気候が果物の栽培に適しているそうです。

イヴさんはこの仕事を始めて7代目。この時期はさくらんぼの収穫の真っ最中。ナポレオンという種類のさくらんぼだそうです。他にも、プラム、梨、リンゴなどを栽培しています。

果物が実るということは、その前に花が咲くということ。見学なら4月、5月がいいそうです。花より団子という方は、もう少し遅い方がよろしいようで.............。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日は母の日。プレゼントはスーパーのレジでもらったバラ一輪。子供が三人もいるというのに。自分たちを、自然が偶然作り出した果物かなんかだとでも思ってるのかしらん」

VDM (Vie de merde)より

セーヌ川下りの旅 その2 〜 ガイヤール城のある町 〜 [フランスの渓谷]

セーヌ川をパリからオンフルールへ向かう船が、イル=ドゥ=フランスを出てノルマンディ地方に入った頃、川岸の丘の上にガイヤール城が見えてきました。その町がレ・ザンドリ(Les Andelys)です。今回はこの町について紹介します。

川下りは下記地図の青いピンから赤いピンまでの4泊5日の旅。錨のマークは停泊地。それぞれ印をクリックすると説明が出てきます。(川下りの船旅についてはシリーズその1をご覧下さい)

今回のレ・ザンドリは紫の印のあるところ。

城は12世紀末、イングランド王リチャード1世によって建てられました。

当時のフランスの西半分は、イングランドとアイルランドを支配していたプランタジネット家の領地。そのため、フランスの王たちは、このノルマンディを手に入れ、パリから海までの道を確保したいと狙っていました。つまり、ここはイングランド対フランスの最前線だったのです。

イングランド王でありノルマンディ公でもあったリチャード1世は、防衛のために見晴らしのいい崖の上にこの城を建てました。築城には1年かかったそうです。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年6月10日に放送)

イギリスとの歴史を物語るように、バグパイプの音色で番組が始まりました。

城塞を見ると、壊れかけているとは言え石の固まりのように頑丈そうです。

この城は謎に包まれている部分も多く、研究の余地が多々あるとか。また、夜な夜な亡霊がさまようなどという噂にも事欠きません。

城塞から少し降りたところ30カ所ほどに、中世の庭が再現されています。昔は、栗の木の間を縫うように庭があったそうです。現在は香草や中世の植物が育てられています。

また、ここではドミニクさんの操縦する6人乗りの小さなプレジャーボートLiberté Seine号で川岸を見物することができます。レ・ザンドリから出発してルーアン方向へ約30キロほどの間を、いつくかのコースに従って案内してくれます。所要時間はコースによって45分〜2時間45分、金額は65ユーロ〜150ユーロ(一人で乗っても6人で乗ってもこの金額)。美しい風景があってこそのレジャーですね。

17世紀に活躍した画家ニコラ・プサン(Nicolas Poussin)はこの地方で生まれたそうです。

さて、城の完成を見て「1歳になるわが娘よ、なんと美しいことか!」と言ったというリチャード1世は、1199年、肩に矢を受け、その時の傷で亡くなってしまいます。獅子心王(ライオンハート)と呼ばれた王の心臓はルーアンの大聖堂に葬られているそうです。

その後の城は、フランス王フィリップ2世のものとなりますが、百年戦争で一旦イングランド領となり、1449年にフランスが取り戻します。

しかし今度は激しい宗教戦争へと巻き込まれて行きます。この戦争を収束させたとされる王アンリ4世が、城の取り壊しを了承し、その石は修道院を作るために使われました。

1611年にこれを止めたのがリシュリュー枢機卿。さらに、1852年に国の文化財に指定され、現在の姿をとどめることになったそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、イギリスに住んでいるのだが、車でちょっとした接触事故を起こしてしまった。相手の車から女性が降りて来ると言った。『あなた、フランス人?』『ええ、そうですが、どうして分かるんでしょう?』『ここでは車は左側通行なのよ』私はここで暮らしてもう7ヶ月になるというのに.....」

VDM (Vie de merde)より

セーヌ川下りの旅 その1 〜 パリからオンフルール 〜 [フランスの渓谷]

観光客を乗せてパリのセーヌ川を往来しているバトームッシュ。パリの名所を1時間半ほどで回ってくれます。どこまで行くのかなと思っていると、西の端、グルネル橋のあたりでUターンして出発地に戻ってきます。

このグルネル橋より先の、セーヌ川が英仏海峡に流れ込むオンフルールの港まで連れて行ってくれる船がありました。車なら高速を飛ばして2時間半ですが、この船、のんびりと4泊5日で連れて行ってくれます。

下記地図の青いピンが出発地のパリ、赤いピンが終着のオンフルール。蛇行するセーヌ川をゆっくり旅して行きます。

錨のマークは停泊地です。それぞれ印をクリックすると説明が出てきます。

船の旅程を見ると、パリを出て、ヴェルノン(Vernon)、ルーアン(Rouen)、コドゥベック=アン=コー(Caudebec-en-Caux)に立寄りながら、最後にオンフルールに到着します。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年6月8日に放送)

お客さんは皆、ご高齢の方々ばかり。その数140人。どうも、ノルマンディーからパリ観光にやってきたツアー客のようで、この船で帰るようです。

通常の船旅は、初日はパリで一泊して(もちろん船の客室に泊まります)、市内観光。翌日オンフルールへ向け出発です。

今回の映像は、ヴェルノンで一泊した翌日の早朝から始まります。セーヌ川はもやに包まれ、パリでは見られないような神秘的な風景を作り出していました。

しばらくすると、丘の上に廃墟のお城が見えてきます。ガイヤール城です。ここはレ・ザンドリ村。次回の記事で詳しく紹介する予定です。

この頃になると皆さんお目覚めで朝食の時間。

若干20歳の船長さんですが、この仕事を始めてすでに2年のキャリアを持っています。そして、ひいおじいさんも船を操縦していたそうです。小さい頃から船は身近だったんですね。一生この仕事を続けたいと言っていました。

船のデッキで川沿いの風景を楽しみながら日光浴などしているうちに、ルーアンに到着です。

番組はここで終わっていますが、船旅はまだ続きます。

ルーアンの街を観光したらそのまま船に乗り込み、途中、ジュミエージュ村を通り、次の停泊地コドゥベック=アン=コーへ向かいます。ここ一泊したら翌日にはオンフルールに到着です。

因に料金は、スタンダードの窓付き客室で一人699ユーロ。最初の夜の夕食代から最後の日の朝食代まですべて込みの料金。スイートの客室あり。詳しくは→こちら(仏版のみ)

次回はレ・ザンドリ、その次はジュミエージュ村を紹介します。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、夢の地中海クルーズ七日間に当選した!一年間有効なのだが、なんと学校が休みの期間は除くとか。私は学校の教師なのですよ」

VDM (Vie de merde)より

プロヴァンス地方の渓谷 その5 [フランスの渓谷]

ボディナール=シュル=ヴェルドン村は、日当りのいい丘の斜面にありますが、この村はずれにchambres d'hôtesの一つMas de la Veiroire(マ・ド・ラ・ヴェイロワール)があります。この宿泊施設はかつては羊小屋でした。7ヘクタールほどある公園の中にあるため、静かにのんびりと南仏の夏をすごせそうです。退屈になったら、ここから3キロほどのところにあるサント=クロワ湖まで足をのばし、水泳、ウィンドサーフィン、カヤックなどを楽しんだり、自転車や徒歩、または馬に乗って公園の中を散策することもできます。

映像は→こちら

司会のペルノさん、番組の最後でネクタイをはずしてしまいました。この放送が終わったらバカンスにでかけるそうです。留守中は別の方が司会を担当するそうです。

最後に、ヴェルドン川渓谷のCastellane村からAiquines村まで(+Trigance村)を10分ほどにまとめたビデオを紹介します。ちょっと長いですが、それぞれの村の様子やロッククライミングをしているところなど見ることができます。時間と興味のある方はご覧ください。

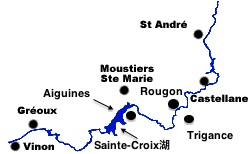

(地図の左から順にCastellane→Rougon→Sainte-Croix湖→Moustiers Sainte-Marie→Aiguines +Triganceと巡っていきます)

(青い線はヴェルドン川)

プロヴァンス地方の渓谷 その4 [フランスの渓谷]

近隣の町や村に水を供給する目的で作られた人工湖ですが、夏は、釣り、カヌー、水泳、ウィンドサーウィン、ヨットなどが楽しめる行楽地としてもにぎわっています。湖への唯一のアクセス地であるエスパロン=ド=ヴェルドン村は夏には人口が10倍にもなるそうです。因に通常の村の人口は約400人。

この地域は国立公園の一部になっており、手つかずの自然が美しい景色を作り出しています。

映像は→こちら

プロヴァンス地方の渓谷 その3 [フランスの渓谷]

ヴァランソル高原と呼ばれるこの地域には、プロヴァンス地方ならではのラヴェンダーの香りが漂っています。この蜜を集めているのがミツバチ。そして、リエの特産品の一つがラヴェンダーの蜂蜜。

ミツバチが集めて来た蜂蜜は7月の終わり頃に収穫され、10日ほど寝かせたら瓶に詰められ、水曜日と土曜日の市場で売られます。乾燥したラヴェンダーの香りをいつまでも口の中で楽しめる蜂蜜だそうです。

この高原ではヤギも放牧されています。ここのヤギの乳から作られるチーズはBanon(バノン)と呼ばれています。この名称は、リエから60キロほど離れた小さな村の名前からつけられました。一つが直径6~7㎝のこのチーズは栗の木の葉に包まれ、ヤシ科の植物の茎で結わえられています。

ヤギの乳はこの地方の伝統的な方法(独特のチーズを生み出す秘密がここにあるそうです)で凝固され型に入れられます。最初の熟成期間は5~10日、栗の木の葉に包まれてからは10日間、光りと空気の接触を避けて熟成されます。こうしてとろりとした柔らかいヤギのチーズが生まれます。

2003年にAOCを獲得しているこのチーズ、一年のうち210日以上は指定された地域で放牧され、指定された血統のヤギの乳を使ったものでなければなりません。

映像は→こちら

とろりとしたチーズが美味しそうですね。作家ジュール・ベルヌや詩人のフレデリック・ミストラルも大好きだったそうです。因に、このチーズに合うワインは赤のボルドーChâteau Puyfromageやその他の濃厚なワインだそうです。

この地域ではアーモンドやトリュフも穫れるそうです。

プロヴァンス地方の渓谷 その2 [フランスの渓谷]

二日目は、渓谷の中にあるハイキングコースを歩きます。

マルテル・ハイキングコース

(Sentier Martel)

(下記の赤いライン 全長14キロ)

このコースの名称は、洞窟探検家のÉdouard-Alfred Martel(エドゥアール=アルフレド・マルテル)からつけられました。

マルテルは、電力会社からの依頼を受けて、ヴェルドン川の地下水理学に関する調査を行うため、1905年にこの険しい渓谷に赴き、仕事を無事完了します。1928年、フランス・ツーリングクラブによってこのコースが整備され、マルテル・ハイキングコースと名づけられました。

渓谷に着いたら、まずは山小屋Les Malinesに一泊します。ここは、いわゆる通常のバカンス客とは違って、純粋に自然を楽しむためにやってきたハイカーでにぎわっています。

夕食のメニューは毎日変わるそうですが、今日は、スープ、アヒルのコンフィーのジャガイモ添え、チーズ&デザートです。山小屋にしては豪華なメニュー?

就寝は10時と決まっています。ちょっと早すぎると感じる人もいるかもしれませんが、翌日のハードな道程を思えば妥当でしょう。

翌朝6時起床のハイカーは、まず準備運動をした後、ヴェルドン川の流れる谷まで降りて行きます。1時間ほどかけて谷に向かって降りると、数キロに渡って岩山を侵食しながら流れてきたヴェルドン川に沿って歩いて行きます。雄大な景色を眺めた後は、2時間ほどの坂道が待っています。坂道はトンネルへとつながり、トンネルを出ると冷たい川の水がハイカーの疲れた足を癒してくれます。水の温度は常に12~13度。ここはpoint sublime(荘厳な地点)と呼ばれ、6~7時間のハイキングコースの終点です。

映像は→こちら

山小屋のテラスから眺めた空に虹がかかっているように見えます。

このハイキングコースについて調べてみると、動物や6歳未満の子供の同伴は禁止となっています。今回の映像には出てきませんでしたが、険しい道やほとんど垂直に移動する(250段の梯子のような階段を上る又は下る)箇所もあるようです。さらにトンネルが2箇所、そのうち一箇所は数百メールあるのでライトが必要だそうです。

下記の映像を見ると、だいたいどのようなコースか分かります。

適度に運動もできて、誰もが踏破できるコースとして人気なのだそうです。

時間と興味のある方はご覧ください。

プロヴァンス地方の渓谷 その1 [フランスの渓谷]

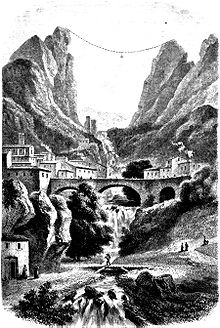

フランスの「最も美しい村」の一つです。人口は約700人。二つの大きな岩山が村を見下ろし、村の中を川が流れています。

村の名前は、5世紀初頭、レランス修道院(カンヌから約6キロほど沿岸の島にある修道院)からやってきた僧侶たちが、この地域にムスティエという名前の修道院を建てたことに由来します。

17世紀から18世紀にかけて、村は陶器の製造で繁栄しますが、18世紀の終わりには12あった工房も年とともに姿を消し、1873年には最後の工房が窯の火を消します。それから約50年後の1925年、マルセル・プロヴァンスという人物がこの産業を再生したおかげで、現在ではムスティエの陶器として世界的にも知られるようになりました。

映像は→こちら

映像の最後に登場した星ですが、村の二つの大きな岩山を鎖で繋ぎ、その真ん中にこの星がぶら下っています。これにはこんな逸話があります。

十字軍で中東に向かった騎士の一人が、サラセン人に捕らえられ投獄されてしまいます。彼は、無事故郷に戻れるように毎日祈り続け、「願いが叶えられたら、村にそびえ立つ二つの岩の間に星をぶらさげましょう」と言ったそうです。これがこの星の起源だと言われています。下記は昔の版画ですが、だいたいの様子が分かります。

とは言うものの、今見えているこの星はわずか50年前の星で、表面の金メッキは10年前のもの。10年前、鎖がすり減って星がおちてしまったのですが、幸い変形しただけで壊れることはありませんでした。そこで、一ヶ月後の村のお祭りの時に金メッキされた星があらためて吊るされたのだそうです。

ムスティエの陶器