フェーヴ [フランスのお菓子]

日本でもお馴染みになったフランスの焼き菓子ガレット・デ・ロワ(galette des rois)。

生まれたばかりのイエス・キリストに会いにやってきた東方の三博士を記念する日、つまりクリスマスから数えて2回目の日曜日=1月6日に食べるお菓子ですが、このお菓子の中にはフェーヴと呼ばれる小さな宝物が隠れています。

このフェーヴを引き当てると、王様もしくは女王になれるという嬉しい特典が付いてきます。

このフェーヴ、もともとはソラマメだったようですが、時代とともに様々なものが登場します。

宗教がらみのものからお守りのようなもの、アニメのキャラクターまであるそうです。

素材も陶器、プラスティック、金属など様々。コレクターズアイテムとして高値で取引されるものもあります。

今年、フランス西部ノルマンディー地方の海辺の保養地グランヴィル(Granville)では、この町出身の有名人にまつわるフェーヴの入ったガレット・デ・ロワが販売されているそうです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2019年1月2日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

次々にガレット・デ・ロワが焼きあがっています。丸いパイ生地にフランジパーヌと呼ばれるクリームを絞って、また丸いパイ生地で蓋をして焼くと出来上がりです。

フランジパーヌとは、アーモンドクリームとカスタードクリームを2対1の割合で混ぜたもの。

「うちでは、焙煎したスペイン産のアーモンドとノルマンディー産のバターを使っています。美味しいガレットを作るためには材料も良いものを使う必要があります」とパティシエのセドリックさん。

そして、中に入れるフェーヴは・・・なんとクリスチャン・ディオール公認!

クリスチャン・ディオールのファッションに身を固めたモデルさんがフランジパーヌにうつぶせにのめり込んで・・・とは言っても、モデルさんとは陶器のお人形。

なぜにこうなったかと言えば、ディオールはここグランヴィルで生まれたからなのだそうです。

「うちのガレットには全てこのフェーヴが入っています」とセドリックさん。

クリスチャン・ディオールのフェーヴの入ったガレット・デ・ロワはこのお店だけの独占販売。

「地元にとってとてもいいことだと思いますよ。ディオールはここの出身ですからね」と男性客。

う〜む、一つ買いたいところですがお値段がいくらくらいになるのやら・・・。

フェーヴは6個セットで買うこともできるようです。これが30ユーロくらい。近くにあるディオール博物館などで買えるそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、母が、ガレット・デ・ロワをほとんど一人で食べてしまった。ただし、私用に一切れ残してくれた。で、結局、今年も母はフェーヴを手に入れることはできなかった。しかも、5年連続で」

VDM(Vie de Merde)より

ラ・マンダレル [フランスのお菓子]

明けましておめでとうございます。2019年がやってきました。

今年の三ヶ日はお天気も良さそうで快適に過ごせそうです。幸先いいですね。今年一年、幸せな年にしたい!

さて、2019年最初の記事は美味しいお菓子のお話です。

前回、50ユーロで大晦日のご馳走を作ってくれたシェフが、エスパリオンの市場で買い物をしていましたが、そこから約25キロほど南西に下ったところにロデーズ(Rodez)という町があります。

この町で生まれたのがラ・マンダレル(La Mandarelle)というお菓子。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 3で2018年12月29日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ベースになる材料は、玉子、生クリーム、砂糖、小麦粉。

「それほど作るのが難しいお菓子ではありません。いくつか重要な部分の技術さえマスターすれば作れるようになります。ただ型を使って表面に模様を作るのに時間がかかります」

この模様、ロデーズにあるノートルダム教会の鐘楼の模様です→こちら。随分と立派な教会ですね。

それはさておき、生地を型に流し込んだら、カラメリゼしたリンゴを埋め込むようにのせていきます。この上を生地で覆ったらヘーゼルナッツをトッピングし焼くようです。

なんだか美味しそうな感じのお菓子ですねえ〜。食べてみたい!

ラ・マンダレルは、アヴェロン青年商工会議所の発案で生まれたお菓子です。

去年の9月に売り出されたばかり。期待以上に売れ行きが良かったため、さらなる市場拡大に挑戦です。

1月の公現祭に食べるお菓子といえばガレット・デ・ロワ。日本でもだいぶお馴染みになってきました。

それならこのラ・マンダレルも同じように公現祭に食べてもらおうというわけです。

となるとフェーヴが必要。というわけで、独自のフェーヴを作って埋め込むことになりました。

これならフェーヴの収集家もこのお菓子を買ってくれるに違いありません。

成功を祈ります!

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、新しい年になった。みんなにお祝いのメールを送ることにした。手っ取り早く済ませるために、去年出したメールをコピーしてさっと送った。年号を変えるのを忘れたまま・・・![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

パピヨット [フランスのお菓子]

昨日の東京は寒〜い一日でした。今年は暖冬でダウンの出番はないかと思っていたら、とんでもなかったです。冷たい風がびゅうびゅう吹きまくっていました。

室内も暖房のエアコンを入れっぱなし。それはそれで暖かくなるのですが、なんだか薪の燃える暖炉の前でだらっとしながら温まりたいなあなんて気分になるのでした。

さて、本日はクリスマスにふさわしいお菓子のお話。

フランス第二都市リヨン生まれのお菓子パピヨット。以前にも紹介したことがありますが、覚えておいででしょうか?

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年12月11日に生放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

パピヨットのトレードマークはこのキラキラした包装紙。華やかですね!

ここはリヨンのチョコレート屋さん。キラキラした包みを開くと出てくるのが・・・チョコレート。

「小さい頃、朝起きて一階に降りていくと、サンタさんからのプレゼントが置いてありました。そこには必ずパピヨットのいっぱい詰まった靴下もあったんです」と女性。

このパピヨット、1790年にリヨンのお菓子屋さんパピーヨで生まれたと言われています。

「その菓子屋の店員が、小さな紙にラブレターを書き、チョコレートを包んで同僚の女の子に贈ったのが始まりでした」と女性。

こちらのチョコレート屋さんでは、代々パピヨットは手作りだそうです。

生クリーム、ブラックチョコ、バターを混ぜ合わせガナッシュ(生チョコレート)を作り、綿棒で平らにしたら48時間寝かせます。

固まったガナッシュを四角に切り分け、チョコでコーティングしデコレーションしたら出来上がり。

「私はこの時期が一番好きなんです。ちょっと忙しいですが、なんといってもクリスマスですからねえ」とお菓子屋さん。

最後の仕上げがまだ残っています。家族総出で、あのキラキラした包装紙で包みます。

機械でやるのかと思ったら、これもまた手作りでした。

包装紙を見ると、中に何か書いてあるようです。四コマ漫画のようなもの?少なくともラブレターではなさそう。

包みを開けてクスッと笑ったら、チョコをいただく、そんなお菓子になっているようです。

食べ終わったら、こんな風に包装紙の両端をひっぱると、ぱ〜んと音がしてスリルも味わえるとか。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、両親と一緒にパピヨットを食べた。包みを開くとこんなクイズが書かれてあった。『二本の出っ張った枝はあるけど葉っぱはないのはなあ〜に?』すると両親が、最近やっと私にもできてきた、と意味深なことを言ったかと思うと、口をそろえて言った。『それは胸!』ひどい、私はもう25歳よ、絶対に胸じゃない。正解はメガネ」

VDM(Vie de Merde)より

コキーユ・ドゥ・ノエル [フランスのお菓子]

2月6日は聖ニコラ(=セント・ニコラス)の日でした。

名前からして、あのサンタクロースの起源になった人物か?そのあたりははっきりしません。

ただ、フランスでは、貧しい人たちに食べ物を与えたり、死刑になりかけた無実の人を助けたりなど、さまざまな伝説に彩られている人物です。そして子供の守護聖人になっています。

う〜む、やっぱりあのサンタクロースと結びつけたくなる。

この聖ニコラの日に食べられる菓子パンがフランス各地にあるようですが、その一つが→こちら。

マヌレ(Mannele)という人の形をした菓子パンで、アルザス地方のもの。

でも、いつものマヌレと違って、黄色いベストのようなもの、つまりジレ・ジョーヌを着ています。世相を反映してますねえ〜。どこか地方のパン屋さんが思いついて販売しているらしいです。

で、今日紹介するのはフランス北部で生まれた菓子パンのコキーユ・ドゥ・ノエル(coquille de Noël)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年12月5日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

司会者のペルノーさん、クリスマスらしいセットに囲まれて楽しそうですね。つい先日まで前立腺がんの治療でお休みされてましたが無事復帰されたようです。

それはさておき、これからパン屋さんがコキーユ・ドゥ・ノエルを作って見せてくれます。

材料は、小麦粉、牛乳、玉子、バター。ものすごい量ですね。まずは全部を混ぜて生地を作ります。

これなら普通のブリオッシュの生地ですが、違うところは、この白いつぶつぶが入っていること。このつぶつぶは砂糖の塊。

つぶつぶ入りの生地をこれくらいの棒状に伸ばして、最後に両端にくぼみを作ります。この形、産着に包まれた幼子イエスを表しているのだそうです。

「そもそもは25日の夜のミサの後に食べていたものなんです。だからイエスの形をしているんです」とパン屋さん。

それがいつの間にか早めに食べるようになったんだそうです。食いしん坊の国ですからねえ〜。

砂糖の粒を包むように成形したら、脇に挟みを入れます。これをオーブンに入れて焼くと、こんな感じに。

切り目を入れたところから砂糖の白い粒が見えて美味しそう!

お客様がたも出来上がるのを待っていたようです。こちらのコキーユは一つが500グラムという大型。これで8ユーロ(約1,000円)。

これをスライスして、ホットココアに浸しながら食べるそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、お皿洗いをしていて気がついた。うちの人、花瓶でホットココアを作って飲んだらしい![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

プティ・ブール [フランスのお菓子]

外の気温はかろうじて20℃に届くか届かないくらいだというのに、満員電車の中はあまり涼しくない!

何しろ36℃の発熱体が一車両にぎっしり詰まってますからねえ〜。

これがもうしばらくしたら上着を着てもコートを着ても暑いと感じない季節になるのか・・・早くそんな季節になってもらいたいもんです。

さて、フランスには誰でも一度は食べたことのある有名がビスケットがあるそうです。その名もプティ・ブール(Petit Beurre)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 3で2018年9月19日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがそのビスケット。フランス人なら目をつぶって触るだけですぐにわかるそうです。

「これ、わかります?」と取材班。

「ああ、これはプティ・ブールですよ」と男性。

「これはなんでしょう?」と取材班。

「プティ・ブールじゃないですか?この手触りと形はすぐにわかりますよ」と別の男性。

プティ・ブールが生まれて今年で130年になります。この形、よ〜く見てください。

季節が4つあるように角が4つあります。周りの刻み目は全部で52個。一年が52週間でできていることを表しています。

幅は7センチで一週間が7日であること、小さな穴は24個で1日が24時間であることを表しているそうです。

このビスケットを作ったのがこの方、ルイ・ルフェーヴル=ユティル(Louis Lefèvre-Utile)でした。

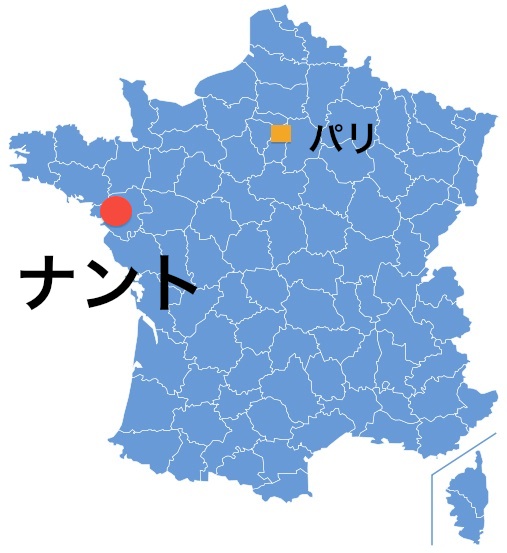

24歳で両親の営む店を引き継ぎ、このビスケットを生み出した後、ナントの南西部にあった製糸工場をお菓子工場に作り変えビスケットの大量生産を開始します。

マーケティングに裏付けされ、時代を先取りした商売でした。会社名はLU(Lefèvre-Utileの省略形)。

オリヴィエさんは8歳の時からLU社のビスケットのパッケージを収集しています。

こちらは1899年の頃のパッケージ。パッケージと言うより、車のおもちゃにお菓子を詰めたと言った方がいいようです。

「これはお菓子をつめたおもちゃの第1号でした。消費者の生活の中に巧みに入り込むLU社の戦略がよくわかります」

そして、アールヌーヴォーを代表する画家ミュシャがパッケージのイラストを描いたものもあります。そして、様々な広告も制作されました。

しかし、この会社の優れたところは、まだ社会保険などなかった時代に、従業員に有給休暇を与えたり、傷病手当を支給したりしていたことです。

アンドレーさんは定年までLU社で働き続けた方です。

「調子の悪い時は自由に休むことができました」

労働環境は恵まれていましたが、高度な技術も要求されました。

「会社は商品の質にこだわっていました。ですから従業員も作っているものに誇りを感じていたんです」

LU社は10年前にアメリカの企業に買収され、今では世界的なビスケットメーカーになっています。

かつて工場のあった建物はカルチャーセンターLe Lieu uniqueになっているそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、バスに乗っていると、隣に座っていたほろ酔い加減の男性がプティ・ブールの箱を開け食べていた。食べていたのは中身のビスケットじゃなくパッケージ ![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

クイニーアマン [フランスのお菓子]

日曜日恒例の週末旅はまたもや以前の再放送でした。場所はスペインのコルドバ。見逃した方は→こちら。

来週の週末はいつものように新しい場所へご案内できそうです。

さて、突如、環境大臣をやめたニコラ・ユロの後釜にダニエル・コーン=バンディ(またはバンディット)の可能性が出てきました。

こっちの方が政治家だから長持ちするかもしれません。しかも緑の党系の政治家ですし。

結局のところニコラ・ユロは政治には向かなかった・・・。

それはさておき、あるアメリカのグルメ雑誌で世界の料理ベスト40が発表され、その中にブルターニュ地方に古くから伝わるお菓子が入っていたそうです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年8月31日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

それがこれ、クイニーアマン(Kouign amann)。

ここはブルターニュ地方の町ランデルノー。

「選ばれるのは当たり前のことよ。本当に美味しいんだもの」と女性。

「とても甘くて美味しいお菓子ですよ。地元では人気です」と男性。

クイニーアマンが生まれたのは1860年のこと。場所はブルターニュ地方の町ドゥアルヌネ。

パティシエ兼パン屋さんが偶然作り出したお菓子だそうです。

「材料はバターと砂糖、ベースになるのはパン生地です」とパティシエ。

どうもパイ生地風に何度も折りたたんでは伸ばし、折りたたんでは伸ばしするようです。

「うちで作るとなるとちょっと大変だから、お店で買った方がいいわね」と女性。

外側がパリパリっとなるくらいに焼けたら出来上がりです。

「ここの名物ですからね。これを食べないで帰ってしまうなんて考えられないです」とお店の女性。

ああ、中はこんな風になってるんだあ〜。ハサミで切ってましたね。

美味しそう!温かいうちに食べるのがいいそうです。

そういえば大昔、ペットがメールを運ぶポストペットというのがありましたが、ペットにあげるエサの中にクイニーアマンというのがありました。

一体どういう食べもんだ?と思ってましたが、こんなお菓子だったのですね。

クイニーアマンはブルターニュ語。クイニーは「甘いパン」、アマンは「バター」という意味だそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、料理教室でバースデーケーキを作ることになった。生徒にケーキを膨らませるためには何を使えばいいか聞いてみた。すると生徒が言った。『ポンプ!』 」

VDM(Vie de Merde)より

地方の焼き菓子5 [フランスのお菓子]

フランスの地方に伝わる焼き菓子シリーズも最後になりました。

最後は、ケーキをラム酒のシロップに浸したお菓子ババ・オ・ロム(Baba au rhum)。

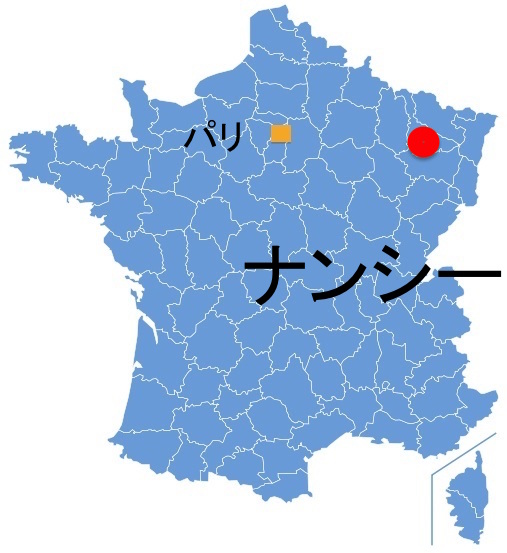

このお菓子が誕生したのがフランス北東部の都市ナンシーです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で、2018年4月6日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

この独特の形。これがババ・オ・ロムです。

このお店ではトッピングが選べるらしい。こちらのお客様は生クリームをトッピングしたババをご注文。

「いい香りがしますよ」と男性。

「軽くて柔らかいお菓子ですよ」と女性。

そのお菓子、どうやって作るんでしょう?パティシエが実演してくれます。

まずは生地作り。小麦粉に、卵白を泡立てたものとイースト菌、砂糖、卵黄を加えよく混ぜます。

「気泡が壊れないように混ぜ、なめらかで粘り気のある生地を作ります」

ここに干しぶどうを入れ、型に流し込み発酵させます。

「すぐには焼かないで、発酵させて膨らませます」

このお菓子と切っても切れない人物がスタニスラス1世です。

18世紀前半、祖国ポーランドで王位を失ったスタニスラス1世は、ロレーヌ公としての地位を与えられこのナンシーにやってきました。

これがきっかけとなりババが生まれたのでした。

「このお菓子の起源は、バブカ(babka)と呼ばれるポーランドのブリオッシュ。歯が少なくなり、そのままではバブカが食べられなくなったスタニスラス1世は、これをトカイワインに浸して食べていました。これなら柔らかくて咀嚼する必要もありません」

これがババ・オ・ロムの起源となりました。

ナンシーではラム酒のシロップに浸すのが伝統ですが、ここのレストランでは元祖にならってトカイワインに浸しているそうです。

お客様には、生クリームとサフランのアイスクリームを添えて出しています。

この3つがとても良く合うそうですが、かなり大人のお味のような気がします。

最後に気になるのが、このフォルム。どこからこの形が生まれたのでしょう?

「バブカはポーランド語でお祖母さんという意味です。そのバブカがこんな形をしていたんです」とパティシエ。

この波のようなものはスカートのひだを表しているのだとか。ポーランドのおばあちゃんはこんなスカートを着ていたんでしょうかね?

今では様々なババが生まれて、こんな瓶詰めのものまで登場したそうです。

終わり。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、冷蔵庫を開けるとイチゴがあるのを発見。しかも美味しそうな生クリームがのっかっているではないか!口に放り込んだら妙な味が味がした。乗っていたのは生クリームではなく、カビだった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

地方の焼き菓子4 [フランスのお菓子]

フランスのTV局TF1のインタビュー番組に登場したマクロン仏大統領、国鉄の改革は何が何でもやり抜くと答えたそうです。

興味のある方は→こちら。

インタビューによると国鉄の民営化は全く考えていないようです。

それなら、どうやって改革するのか・・・。

それにしてもこのインタビューの場所には驚き。どこかの幼稚園か小学校の教室ですねえ。

それはさておき、シリーズの四回目です。」 フランス中部クルーズ県に伝わる焼き菓子ガトー・クルゾワ(gâteau creusois)を紹介します。

ガトー・クルゾワとはクルーズの焼き菓子という意味。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年4月5日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

熱いオーブンから出てきたのはヘーゼルナッツ。このお菓子の中心となる材料です。皮をむいたらミキサーにかけて粉にします。

クリスチャンさんは元菓子職人。現役を引退したとは言え、その技術はまだまだ衰えてはいません。

お客様をお迎えした時などは、こうしてガトー・クルゾワを作ってもてなすそうです。

材料はヘーゼルナッツの他に、砂糖、バター、玉子、小麦粉。

全部を混ぜて型に流し込みオーブンで焼きます。

「この焼き菓子を作ったのは私の父なんです」とクリスチャンさん。

家の壁には記念のプレートが飾ってあります。

「お菓子が生まれて40周年を記念して撮影された写真です」

以来、この小さな村クロックはこのお菓子の中心地として知られるようになりました。

さあ、お菓子が焼きあがりました。周りはパリパリで中はふんわり?クレームアングレーズと一緒に食べるようです。

このお菓子の起源をたどると15世紀にまで遡ります。というのも、僧院の修復工事の際に、羊皮紙に書かれたレシピが発見されたからです。

その写しがこれ。これをヒントに、1968年、今のガトー・クルゾワを作り上げたのがクリスチャンさんの父親だったというわけです。

「私はヘーゼルナッツが大好きなのでこのお菓子も大好きですよ」と男性。

15世紀当時はこんな感じで僧侶がお菓子を作っていました。型の代わりに使っていたのは瓦。

これを現代に甦らせたのがこちらのパティシエ。

「生地が厚めなので時間をかけて焼き上げます」とアランさん。

中はふんわりと言うよりモチモチっとした感じでしょうか?

お店には様々な形のガトー・クルゾワが並んでいます。

「おかげで大都市みたいになりましたよ。他には大したものはありませんけどね(笑)」と女性。

「来訪者があれば必ずここに連れてきますよ。本当に美味しいですし名物ですからね」と別の女性。

ガトー・クルゾワは今年で誕生50周年を迎えます。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、国鉄がストライキをしていた。おかげで面接に遅れた。国鉄の面接試験にね」

VDM(Vie de Merde)より

地方の焼き菓子3 [フランスのお菓子]

フランス国鉄のストライキはまだまだ続いています。

そのため、駅前の飲食店の客が減ったとか、妙なところにも影響が出ています。

予定では6月まで続くようですが、これからどのような結末になるのやら・・・。

それはさておき、シリーズの三回目は、フランス北部のノール県に向かいます。

この地方の名物お菓子はプダング(pudding)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年4月4日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

これがそのプダング。

本当に “プダング” って言うんでしょうねえ?ちょっと村の中心街に行って、村人に確かめてみましょう。

なんだか今日はお祭り?吹奏楽団が演奏しながら村を行進しています。

「あのお菓子、なんて呼んでるだっけ?」と女性。

「プダングだよ」と男性。

「プディングじゃないんですか?」とリポーター。

「そんな風には言わないねえ(笑)」と男性。

「プディングは英語ですぞ」と別の男性。

ということはフランス語はやっぱりプダングというようです。

それではそのプダングの作り方を教えていただきましょう。

マリー=クリスティーヌさんが子供たちと一緒に作り方を実演してくれます。

まずは硬くなったパンに牛乳を加えてよく染み込ませます。

次に干しぶどうを加えます。これを火にかけたらラム酒を少々加えます。

「プダングの味の決め手がこのラム酒です」とマリー=クリスティーヌさん。

温かくなったら火から降ろして砂糖を加えます。

その間に黙々と玉子の準備をしているのがウジェニちゃん。手回しの泡立て器で卵白を泡立てているようです。

ツノができるくらいになったら、先ほどの生地に加え混ぜ合わせ、型に流し込みます。

「さあ、オーブンに入れて焼きましょう。55分ほどかかりますよ」

プダングと言えば、マルディグラの前後に開催されるカーニバルと切っても切れない関係にあります。

こちらは今年のカーニバルの様子。カラフルで賑やかですね。

ノール県で開催されるカーニバルでは、参加者のグループのうち誰かが「うちに来ないか?」と言ってくれたら順にその家を訪ねて回ることになっているそうです。

誰もいなかった場合はそれぞれ家に帰ってプディングを食べたり、ハムやソーセージをおつまみに地元のお酒を飲んで楽しむらしい。

一方、マリー=クリスティーヌさんは、プダングが焼き上がる間、子供達にフランドル語を教えています。

この方、フランドル語研究所の副所長さんでもありました。

そう言えば、この辺りはフランドル地方ですもんね。

さあ、いよいよプダングが出来上がりました。子供たち、美味しそうに食べてます。

「少し食べさせてくれない?」とリポーター。

「嫌だよ!」と男の子。

そりゃそうですよね。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、幼稚園でバースデーケーキを作ることになった。子供たちに、ケーキを膨らませるにはどうしたらいい?と聞いたら、ある子が言った。『ポンプを使う!』」

VDM(Vie de Merde)より

地方の焼き菓子2 [フランスのお菓子]

シリーズの二回目は、焼き菓子トゥルティエール(tourtière)を紹介します。

トゥルティエールと言っても地方によって様々な種類があります。

今回紹介するのは、ブランデーのアルマニャックで知られるアルマニャック地方のトゥルティエールです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年4月3日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ウジェニ=レ=バン(Eugènie-les-Bains)は温泉の村。

お湯の温度は38℃と言いますから、熱いお湯に慣れている日本人にとってはちょっと物足らないですが、あちらの人たちにとっては十分に暖かい温泉です。

19世紀中頃にできた村で、“ウジェニ” はナポレオン3世の妻であるフランス皇后の名から取って付けられました。

人々は健康のため、また痩身のためにこの村にやってくるそうです。

しかし、村の市場には誘惑の甘い罠が待ち受けていました。

それがこのお菓子、アルマニャック風トゥルティエール。

「私の住む西部では見かけないお菓子ですが、とても美味しいですね」と早速罠に引っかかってしまった男性。

「パイ生地の甘いお菓子ですね。それにリンゴが入ってます」と女性たち。

「薄くて軽い食べ物です」と別の女性。

地元の女性ミシェルさんがつくり方を実演してくれました。

テーブルを布で覆い、その上に打ち粉をします。

「生地は前日に作っておき、一晩寝かせておくことが肝心です」

因みに生地は小麦粉、玉子、少量の塩水で作ります。

この生地を少しずつ伸ばしてテーブルの上に広げていきます。一体、どこまで広げるのやら・・・。

どんどん広げていって、こんなに薄くなりました。穴があかないように細心の注意が必要です。

結局、テーブルいっぱいに広がりました。ちゃんとした生地に仕上がってないとここまでは広げられないですね。

次にシロップを用意します。バター、砂糖、アルマニャックで作ります。

これを生地にかけたら三分の一を折り、さらにシロップをかけ、もう片方の生地を三分の一も折ります。これで生地は三層になりました。

これを繰り返して大体9〜12層くらいになったら、切って型に入れます。残った切れ端も使います。

そこに輪切りのリンゴをのせたらシロップをかけ残りの生地で蓋をします。

これをオーブンに入れ焼きます。12分もあれば焼きあがるそうです。

おいしそうですねえ〜。それに洗練されたお菓子です。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、彼女がもう別れようと言い出した。『私たち、もう続かないわ。健康に良くない』僕はタバコをやめると宣言したばかりなのに」

VDM(Vie de Merde)より