林間学校2014 その3 [フランシュ=コンテ地方]

昨日は朝からものすごい暑さでした。

地下鉄の改札を抜け、地上に出たとたん強烈な太陽の日差しが待っていました。

そして、そそくさと冷房の効いた職場に逃げ込んだのでした。

人間、エアコンなしではもう生きられません!

さて、フランスの林間学校シリーズの三回目は、森のはずれにある、とある場所を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年7月30日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

森のはずれの草原に響き渡る犬の遠吠え・・・。

今日は犬ぞりを楽しむためにここにやってきました。

まずは、ソリを引いてくれるワンちゃんたちと仲良しにならなくてはいけません。

子どもたちにあちこちいじられても平常心のワンちゃんたち。良く出来た犬たちです。

「犬ぞりは、人間と犬のチームワークが基本なんです。お互いの気持ちが一つにならないと上手く走ることはできません」と犬ぞりの専門家。

操作の基本を教えてもらったら実際に森の中で犬ぞりを走らせます。犬とソリを操縦しながらでこぼこ道を進みます。

「けっこう大変です。犬はおかまいなしに走って行きますから、上手く操縦しないといけないんです」と男の子。

犬ぞりを走らせるなんて普通の生活をしていてはなかなか体験できないですね。

「気持ちが落ち着いていい気分です」

「私の住んでいるパリは自然があまりありませんが、ここは自然がいっぱいです」

犬ぞりを楽しんだらお昼の時間。

リュックに詰めたお弁当を出して皆でいただきます。

お腹が一杯になったら、テントの設営です。

今晩は宿泊所に帰らず、ここでキャンプです。

テントを上手く張るためには、子供たち同士のチームワークが欠かせませんが、時には言い争いになることもあります。

しかし、夜が来てキャンプファイアが始まれば、またもとの仲良しに戻れます。

皆、疲れているはずなのに、なかなかテントに入って寝ようとはしません。

「歌を歌ったりゲームをしたりするのが楽し過ぎて寝られません」と男の子。

「一人でテントに入っているより、こうしているのがずっと楽しいです」と女の子。

夜更かししたい気持ちは分かりますが、そろそろ9時半。消灯の時間です。

明日はどんなことが待っているのでしょう?

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、母が父に言った。『ねえあなた、カサンドルを散歩に連れてかなくちゃ』カサンドルとは僕のことだ。僕は足を骨折して以来、どうも犬と同じ扱いを受けているような気がしてならない」

VDM (Vie de merde)より

林間学校2014 その2 [フランシュ=コンテ地方]

暑いという言葉しかみつからないくらい毎日暑いですね。

太平洋高気圧が東日本に張り出しているからだそうです。もうちょっと遠くに行ってもらいたいもんですが、人間の力ではどうにもなりません。

それはさておき、林間学校シリーズの二回目です。

今日から様々なアクティビティが始まります。

本日のアクティビティは、キャニオニング。一体どんなことをするんでしょう?

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年7月29日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

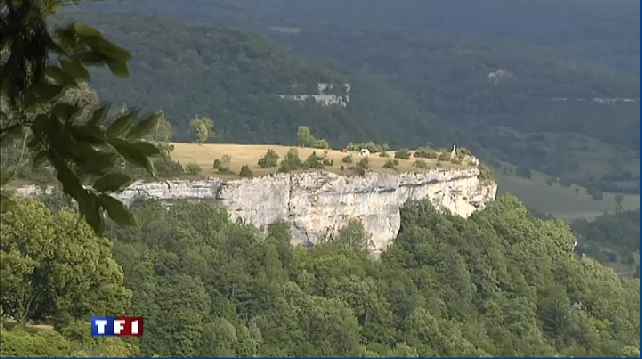

林間学校のあるショー=ヌヴはジュラ山脈地帯にあり、険しい岩山とその間を流れる川がいくつもの滝を作っています。

その自然を楽しむスポーツがキャニオニングです。

まずはしっかりとした装備が必要です。自分の身体に合ったサイズのウェットスーツを着込みます。

支度が出来たらいざ山へ!

頭にはヘルメット、腰にはなにやらロープのようなものが下げられています。なかなかの重装備。

指導員は34歳になるグザビエさん。子どもたちも緊張した面持ちでグザビエさんの話を聞いています。

「ここは起伏の激しい地域ですから、キャニオニングに最適です。楽しいですよ。川の水は少々冷たいですけどね」とグザビエさん。

その川の水温は12℃!涼しいを通り越して凍えてしまいそうです。

その川の中をロープを頼りに一歩一歩進んで行きます。油断すると大きな事故にならないとも限りません。

そして、大きい子が小さい子の面倒を見てあげることもあります。

少し歩くと小さな滝がありました。ここはささっとロープで滑り降ります。なかなか楽しそう。

途中には天然の滑り台もあります。

最後は、高さ25mの滝に張られたロープを一気に滑り降ります。

「全然怖くなかったです。上から見る景色もきれいだったし、楽しかったです」と女の子。

「空を飛んでるみたいでした」と別の女の子。

皆、元気ですね。気分も上々で、滝の水に打たれるのもまた楽しです。

キャニオニングの後は、緑の草原で宝探し。

自然を満喫した一日でした。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、林間学校の指導員の私は、真夜中に身体を激しく揺すぶられて目が覚めた。目の前にはまだ幼いジャンヌが泣きじゃくっていた。『枕がベッドから落っこっちゃったあ〜![]() 』・・・。」

』・・・。」

VDM (Vie de merde)より

林間学校2014 その1 [フランシュ=コンテ地方]

先週末のフランスは、バカンスを終え帰る人と、これからバカンスに出かける人で、道路は大変な込み具合だったようです。

土曜日は1000キロに渡って渋滞が続いたとか。歴史的とも言える記録だそうです。

その様子に興味のある方は→こちら。

日本のようにお盆があるわけじゃなし、2ヶ月に渡って夏休みを取る機会があるんだから、皆さん、もう少しバラバラに出発すればいいものをと思わなくもありません。

さて、夏休み中、親元を離れて林間学校ですごす子どもたちがいます。

そんなフランスの、ある林間学校の二週間を5回のシリーズで紹介します。

第一回目の今日は、林間学校のあるフランス東部の小さな村ショー=ヌヴに集合する子どもたちの様子についてです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年7月28日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

午前11時、ブルゴーニュ地方の都市ディジョンの駅前に停車するバス。

このバスに乗って、ジョー=ヌヴに向かいます。

参加する子どもたちの年齢は7歳〜13歳まで。フランスの各地からここに集まってきました。

なんとなく緊張感が漂います。子どもたちは皆初対面。引率担当の女性も迷子の子供がいないか気になります。

まずは荷物をトランクにしまい、バスに乗込みます。

数時間ほどバスにゆられていると、こんな感じで子どもたちもリラックスしてきました。

車窓の向こうには緑豊かな自然の風景が広がります。

「着いたらどうしたらいいんですか?」と男の子。

「まずは荷物をトランクから降ろすのよ」と引率者。

3時間ほどで目的地に到着。

ショー=ヌヴは人口230人ほどの小さな村です。子どもたちが夏をすごすには理想的な田舎です。

バスから荷物を降ろし、今日から二週間寝泊まりする宿泊所に向かいます。

アルザス生まれのインストラクターのアルチュールさんが子どもたちを部屋に案内してくれます。

直接、この林間学校に子供を送ってきたお母さんもいます。

「二週間は長いですね。ちょっと心配です。初めての子供ですし」

まだ8歳になったばかりという男の子。これから二週間はお母さんとはお別れです。

夕食は全員食堂に集まっていただきます。すでに仲良くなった子どもたちもいます。

夜9時、消灯の時間。

「今日は一日中乗り物に乗っていたので疲れました。ばたんきゅ〜で眠れると思います」と女の子。

明日から始まるアクティビティに備えて、今晩はぐっすり寝ておきましょうね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、8ヶ月も待って、やっと夏休みがやってきた。ビーチに海に海水浴!![]() ・・・くらげ、アレルギー、病院

・・・くらげ、アレルギー、病院![]()

![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

フランスの最も美しい村2 その3 [フランシュ=コンテ地方]

シリーズの三回目は、スイスと国境を接するドゥー県の小さな村ロ(Lods)を訪ねます。(下記地図の緑印)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2014年4月16日に放送)(▸をクリックしても画像が出て来ない場合は、ウィンドウの下の文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

村を包むせせらぎの音。流れているのはルー川。

この川沿いに8キロほど北西へ行くと、画家クールベの故郷オルナンがあります。

人口230人のロ村にもクールベが描いた絵と同じような風景が広がっています。

村の泉に集まって写生にいそしむ女性グループ。

「この村には個性があります。歩いていると興味を引かれる路地があちこちにありますよ」

「私はこの村で生まれましたが、他の土地を旅するのが好きでした。でも、ここに戻ってくるのはいつも楽しかったですよ」

皆さん、絵の腕前はなかなかのようです。

かつて村ではワイン作りが盛んでしたが、19世紀にはワイン農家が姿を消してしまいました。

建物にはワイン作りが盛んだったころの名残が刻まれていました。

この古い立派な建物はエレーヌさんのお宅です。

エレーヌさんの父親がこの村を気に入り、廃墟と化していたこの建物を1977年に購入し、住めるように修復したのだそうです。

ファサードを見ただけでも、いろいろ手が加えられたのがよく分かります。

中に入って天井を見上げると1635という文字が・・・。恐らく、この建物が造られた年号でしょう。

「静かで、のんびりできる家ですよ」とエレーヌさん。

寝室の窓からは川のせせらぎが聞こえてきます。小鳥も一緒に耳をすませているよう。

そして川では釣りを楽しむ人たちがいました。

「川の流れる音や鳥のさえずりを聞きながら釣りをしていると、いい気分ですよ」と釣り人。

年間通して観光客の絶えない村では、お客さまをがっかりさせないように定期的に庭の手入れをしています。

「ここは人目につきやすいところですからね、放っておくわけにはいかないんですよ。それに庭が荒れていたら私が怠けてるってすぐに分かってしまいます(笑)」とブリジットさん。

そしてウォーキングにいそしむカップルもいます。

「上ったり下りたりの激しいところですから運動になりますよ」

こんなキレイな場所で休憩のティータイムなんていいですねえ〜。

バスで大勢の観光客が押し掛ける観光地とは違った魅力のある小さな村でした。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、好きな男の子のためにクレープを作った。私の気持ちを分かってもらおうとクレープの上にチョコでハートを描いて渡した。すると彼が言った。『もっとたくさんチョコをのせてくれたら良かったのに』」

VDM (Vie de merde)より

サクラの実 [フランシュ=コンテ地方]

風邪で寝込んでいる間に桜が咲き始め、あっという間に満開。

やっと落ち着いて花の咲き具合を眺めていたらこの雨です。

この時期、お天気が不安定で、きれいに咲いた桜もたいてい風か雨にやられてしまいます。致し方ございません。

さて、フランス北東部の町フジュロル。

ここの桜も満開を迎えています。その数35,000本を下らないとか。

ある果樹園を訪ねてみましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局France 3で2014年4月4日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここはオリヴィエさんの果樹園。

「ちょうど一週間くらい前から花が咲き始めました。この一週間はお天気に恵まれましたが、今晩から土曜日にかけては少しくずれるそうです」とオリヴィエさん。

ここの桜は実のなる桜です。しかもAOCのラベル付き。

きっと美味しいサクランボができるのでしょう。

そのためには、まずは花が咲いたら受粉させなくてはなりません。

受粉にはミツバチを使います。こうやっておけば、ミツバチが勝手に動き回って受粉させてくれます。

今年は受粉にはもってこいのコンディションだそうです。お天気がいいからでしょうか?

オリヴィエさん、今度は大きな鍋のある作業場に案内してくれました。

実は、果樹園で収穫されたサクランボは、ここでキルシュと呼ばれる蒸留酒に生まれかわるのです。

フジュロルのキルシュもまたAOC付きだそうです。

最後は、果樹園をお散歩中の皆さんが「サクランボの実る頃」を歌って締めでした。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、花を持って彼の家に行った。呼び鈴を鳴らすとドアが開き、彼が花束を受取り、ドアを閉めた。私を中に入れてくれないの?」

VDM (Vie de merde)より

クリスマスのおもちゃ 後編 〜木製マリオネット〜 [フランシュ=コンテ地方]

シリーズの後編はマリオネット。木製です。

フランス東部、スイスと国境を接するジュラ県の小さな村にある工房で作られています。

モワラン=アン=モンターニュは人口2300人ほどの小さな村。

村のサイトを見ると「おもちゃの都」というキャッチフレーズが。

どうやら、ここにはおもちゃの製造工場が集まっているようです。そして、海外生産の流れにも耐えて、フランスのおもちゃ生産の主軸を担っているそうです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年12月6日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

料理の林間学校 [フランシュ=コンテ地方]

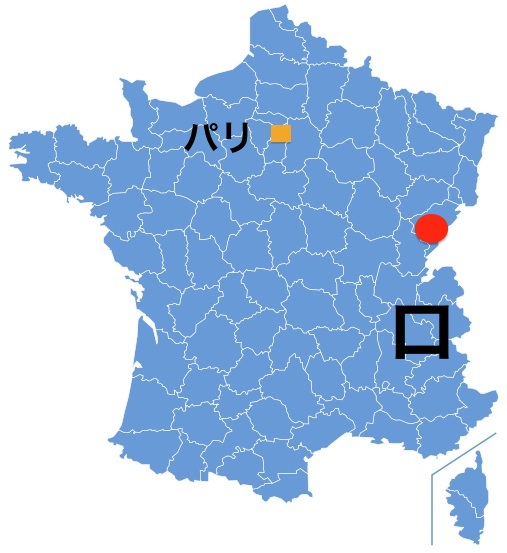

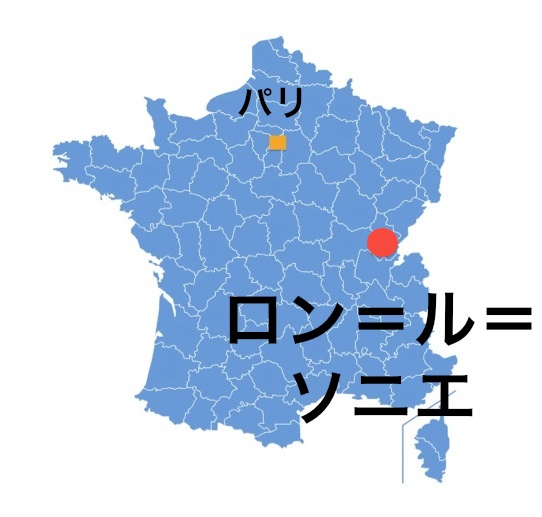

ローカル線の旅で登場した、ジュラ県を縦断する「つばめライン」。このラインの途中に林間学校が集中している小さな村がありました。

この村から30キロほど西にあるロン=ル=ソニエ(Lons-le-Saunier)に、夏の間、子供たちに料理を教える林間学校があります。

今日のメイン料理は、フレッシュチーズとドライトマトの鶏肉巻き。

一流の料理人と同じで、まずは市場へ。より良い食材を手に入れるためには、まずは味見から。

しかし、予算は限られています。その中で、できるだけ良い食材を選ばなくてはなりません。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年7月22日放送)

グルメの国だけあって、シェフ帽をかぶった子供たちは真剣そのもの。厨房では有名なシェフが作り方を伝授してくれます。

子供たちは、前菜とメインを作るグループと、デザートを作るグループに分かれて作業を行います。

プチトマトのつめものは前菜用?

レストランの料理人ならお客を待たせるわけには行きません。おいしい料理を手早く仕上げます。

そして、ナフキンの折り方など、プロのテーブルセッティングや料理の出し方も学びます。

美味しそうな一品ができあがってました。

テーブルのボトルは水?ワインは大人になってからですね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、林間学校で、子供たちを連れてハイキングに行くことになった。私はいつものように言った。『ハイキングは身体が丈夫になるし……』すると間髪を入れずに子供たちが声を揃えて行った。『パソコンじゃ味わえない経験だ!』」

VDM (Vie de merde)より

ローカル線の小さな旅 その5 〜 高架橋を走る列車 〜 [フランシュ=コンテ地方]

シリーズの最後は、フランス東部ジュラ県を縦断するローカル線、ドールからサン=クロードを結ぶ123キロです。

1862年に着工、1912年に開通。完成までに50年の歳月が流れました。

かつてはこの地域の産業を支えるために造られた鉄道ですが、今は子供の通学の足として、また観光用として利用されています。観光用の列車はガイド付きで、見どころなどを解説してくれます。

ドールを出た列車は、しばらくは平らな緑の草原を走りますが、後半から徐々に高度を上げ、標高948メートルまで登って行きます。

トンネルの数36、鉄道橋18。山の中にそびえ立つ何本もの鉄道橋をすいすい走っていくその姿から「つばめライン」と呼ばれています。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年7月15日放送)

パストゥールの生まれ故郷ドールで列車に乗り込み、車窓の風景を楽しんでいると、ワインの産地で知られるアルボワ(Arbois)の葡萄畑が見えてきます。

昔はここで列車を止め、シャンパンを飲みながら美しい風景をながめたそうです。ちょっとやってみたい気がします。

列車はさらにいくつかトンネルをぬけながら旅を続けます。

リュックを背負った子供たちが乗り込んできたのはショー=デ=クロトネの駅。ここには林間学校が4つもあるそうです。カフェのお姉さんが誇らしげに言っていました。

人口400人ほどの小さな村にはカフェが一軒とちょっとさびれてしまってますが、近くには美しい姿を見せる鉄道橋があります。

列車はこのあたりから徐々に高度を上げて行き、それに従って鉄道橋の数もトンネルの数も増えて行きます。

ここからが「つばめライン」のハイライト。

モルビエ(Morbier)からサン=クロードまでにかけられた鉄道橋は、ちょっとしたジェットコースターのよう。文化財にも指定されています。

この鉄道橋を下から眺めるガイド付きツアーもあるそうです。

映像に登場したのはモルビエの鉄道橋。20世紀初頭、仕事を求めてフランスにやって来たイタリアの石工によって作られました。これだけの高さの橋を造るとなると危険と隣り合わせ。事故で亡くなった人もいたそうです。

ここまでして列車を通したのは、この地域にある産業を支えるためでした。ここには映像に登場したようにメガネ工場があります。

松の木の茂る山々を走る列車は、いよいよ終点のサン=クロードに到着です。ここは、職人の町。特に、パイプの製造、ダイヤモンドや宝石のカットで知られているそうです。

映像には登場しませんでしたが、この「つばめライン」の途中には、世界遺産に指定されているアル=ケ=スナンの王立製塩所があります。(上記地図の赤いピン)

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、あわてて家を出てしまいメガネをかけ忘れてしまった。そのまま車を運転していると運悪く警官に止められ免許証の提示を求められた。しまった!と思っていると、警官が言った。『メガネは頭ではなく目にかけるように』」

VDM (Vie de merde)より

画家の描いた風景を訪ねて その1 〜 クールベ 〜 [フランシュ=コンテ地方]

今日から5回シリーズで、画家たちの描いた風景を探してフランスの各地を訪れる旅を紹介します。

一回目の今日は、ギュスタヴ・クールベの故郷オルナンです。

私は、クールベというと、気性の激しい、頑固でちょっと変わりものという勝手なイメージを抱いていますが、情緒たっぷりの美しい村の風景に少しイメージが変わりました。

オルナンはルー川の岸辺にある人口4,000人ほどの小さな村。

クールベは1819年にここで生まれました。

12歳頃から絵の手ほどきを受けますが、才能がないとあきらめ、1839年末、法律を学びにパリへ向かいます。

しかし、1842年頃から再び絵を描き始め、1849年に故郷に戻り絵に専念することになります。そして、画家として認められる最初の作品を生み出します。下記写真をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2011年6月27日放送)

クールベはかなりの健脚だったようで、渓谷の村オルナンのあちこちを歩き回り様々な風景を描いているそうです。丘の上にみえる、白い石灰質がむき出しになっている崖もその一つ。それはまるで他者と対峙し続けてきた自身の人生を象徴するかのようです。

村のあちこちに絵と同じ場所を示す看板が設置されています。この看板を頼りにクルーベと同じように歩いて回ればいいのですが、現代は徒歩ではなく電動アシスト付き自転車の力を借りて回ります。

村にはクールベの作品を展示している美術館Musée COURBETがあります。クールベの生家を改築して美術館にしたものです。

2008年から改修工事のために休館していましたが、今日7月2日に再開館されました。

多くの風景画には、ほとんど遠近法が使われておらず、描かれた当時は人々を大変驚かせたそうです。また、単に穏やかで観念的な風景画ばかりを描くのではなく、反体制を表すメッセージ性の強い作品も多く、対象を具体的に描くのがその特徴だそうです。

最後に登場したのは、クールベが何度となく描いたというオルナン近郊の小川の絵です。この風景を50回近く描いているそうです。微妙な陰影の変化に取り憑かれたのでしょうか?

1870年、クールベは勲章を断り、パリ・コミューンに参加し、のちに投獄されます。最後はスイスに亡命し、母国に帰ることなく1877年に亡くなります。その遺骨は、1919年になってオルナンに戻されたそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、自分がパジャマのままだと気づくまでに、自転車で700メートルも走ってしまった」

VDM (Vie de merde)より

アルボワの冬 [フランシュ=コンテ地方]

次のシリーズを始める前に、フランス東部フランシュ=コンテ地方の冬の様子を紹介します。

スイスと国境を接するジュラ県にあるアルボワ(Arbois)という町を訪ねます。

人口は3,500人ほど。この地域にも葡萄園があちこちにあり、ワインの生産で知られています。そして、ワインの仕込みが終わった今でも、葡萄にまつわる仕事が続いています。

しばらくぶりで雪がやみ、朝日のさすこの日の朝、町を大きなトラックが走ります。葡萄園を訪ね、ワインの製造に使った葡萄の搾りかすで蒸留酒を作るトラックです。ディスティラトゥール(distillateur)と呼ばれる職業ですが、今では数えるくらいの人たちしかやらなくなっててしまったそうです。冬の4ヶ月の間、葡萄園を回り、その場で蒸留酒を作って行きます。上記の写真をクリックして番組をご覧下さい。

番組の中程では、町の市場の様子が出てきました。お店に並ぶのは、カブなどの野菜や、コンテ、モルビエ、モン・ドールなどのチーズ。そして、フランシュ=コンテ地方の名物モルトー産ソーセージもありました。

葡萄園ではブドウの木の剪定が行われる一方で、葡萄の実を干している小屋があります。この葡萄はヴァン・ドゥ・パイユ(「藁のワイン」という意味)と呼ばれるワインを作るためのもの。こうすることで葡萄の糖分が濃縮されるのだそうです。

今では天井から吊るしていますが、かつては藁の上に寝かせ乾燥させていました。映像の葡萄はもう数日したらプレスされ、アルコール度14~18.5度になるまで樽の中で熟成されます。

ヴァン・ドゥ・パイユの特徴はその香りにあるそうです。そして、風邪などの病気にも効くとされています。

一方、別の葡萄園では、松明を焚いて、町を練り歩いています。こうして冬の夜に火を焚いて、その年のブドウの豊作を祈っているのだそうです。

「今日、雪が降ったので車のタイヤを付け替えることにした。最後の四つ目のタイヤに来たところで気がついた。私は夏の間ずっと冬のタイヤで運転し、さっき夏用のタイヤに付け替えてしまったのだ」

VDM (Vie de merde)より