野生のアスパラガス [ラングドック=ルシヨン地方]

このところ一週間が過ぎるのが遅く感じる。やっぱりあのウィルスのせいか・・・。

5年くらい前にインフルエンザに感染したことがありましたが、当時、同じブロックで仕事をしていた3人が同時に感染し、残りの3人は感染せず。不思議だなあと思ってました。

明らかにウィルスがそこにあったから感染したのに、他の3人はなんともない。なんの違いですかねえ〜。

さて、フランスではそろそろ野生のアスパラガスが成長して食べごろになってるそうです。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年3月6日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

フランス南部の小さな村フォンテス(Fontès)。

山を歩いていると野生のアスパラガスがちょうどいい具合に成長してました。

今年は探し回らなくてもすぐに見つかるとか。早めに春がやってきている証拠でしょうか?

摘み取るのは難しくなさそう。こちらの方、もう60年も前からこうして野生のアスパラガスを収穫しているそうです。

「今年のはいい出来だね。今までこんな立派なのは見たことがないよ」

いつもは4月に収穫するようですが、今年は1ヶ月早めになりました。しかも豊作で、大きくて柔らかいとか。

良さそうなのがこっちの薮の中にあります。手を伸ばして取ろうとすると、「イタタタ・・・・!」トゲトゲの植物が邪魔をします。

野生のアスパラガスは大抵こんな棘のある植物の近くで見つかるそうです。

ある程度収穫したところで、紐でキレイに束ねます。そして下の方をまとめて切り取ります。

「ここにきて、毎年、こうしているのが好きなんだよ。それに食いしん坊だしね」とおじさま。

八百屋さんの店先に並んでいるアスパラガスとは違っていますが、どんな料理にして食べるんでしょう?

村では家庭によって様々な料理があるようです。

こちらはクリスティエンヌさんのお宅のキッチン。3〜5センチくらいにポキポキ折って、ニンニクと一緒にフライパンで炒めます。

柔らかくなったところで溶き玉子を入れてオムレツにします。

野生のアスパラガスは軽く苦味があって、普通のものより強い香りがあるそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、玄関のあたりから恐ろしい物音が聞こえてきた。それはまるで野生の動物がうなり声を上げているようだった。恐る恐るドアを開けると、そこには酔っ払ってひっくり返っているお隣さんがいた![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

桃が開花! [ラングドック=ルシヨン地方]

春の訪れまであと一ヶ月ほどとなりました。

とある気象予報会社の予想によれば、その頃には東京の桜が開花していることになります。

コロナウィルスでこんなことになってますから、きれいな花をパッと咲かせてほしいものです。ついでにその勢いでウィルスもこの世から消え去ってくれるとありがたし。

さて日本で、節分、バレンタインデーときたら、次はひな祭り、桃の節句です。

フランス南部のピレネー地方では桃が満開だそうです。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年2月14日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ピレネーの山々が遠くに見える果樹園。桃の花が開いて、ピンク色の絵の具に彩られた油絵のような風景になりました。

「桃の花は開花したばかりで数はまだ少ないですかね。でもかなり開花した木もありますね。そのうち桜やアーモンドの花も咲くと思います。それに今はミモザが満開でとてもきれいです」と女性。

「せっかく花が咲き始めたんですから、この後、寒さが戻って霜が降りたりしないといいけど」と別の女性。

幸いこの日は、気温が20℃近くまで上がって、ご覧の通りです。

「なんか、春じゃなくて夏みたいでしょ(笑)。今のところ17℃だけど、午後には20℃まで上がるらしいよ」と男性。

カフェのテラスでくつろぐ人たちは皆コートを脱いでしまいました。そして、日差しがきついのかサングラスをかけています。

「日差しがあってぽかぽか陽気ですから、テラスで一杯やってるんですよ」と男性。

「今朝、防寒の服装で出てきたら、暑くて汗が出そうだわ(笑)」と女性。

市場に並ぶ野菜もカラフルになってきました。

「サラダを作ろうと思うですが、カラフルにしたいですね」と女性。

市場には雑貨屋さんもお店を開いています。早くもサングラスが並び始めました。でもこちらのお店では、まだ冬物が並んでいます。

「だいぶあったかいですが、まだ寒い時もありますからね。でも売れ行きはイマイチです」

この日は春のようなお日和でしたが、今週はまた冬に逆戻りしているようです。

こんなことが続いて一ヶ月後には本物の春がやってくることになるんでしょう。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、会議の真っ最中に、私のパソコンのセキュリティ対策ソフトが警告の音声を流し始めた。『脅威を与えるウィルスが検出されました!』ちょうど上司がやってきた瞬間のことだった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

熊まつり [ラングドック=ルシヨン地方]

近くの公園の梅園で梅まつりが始まりました。

開始直後の平日の午前中に横切った時は、見学の人はあまりおらずのんびり状況確認できました。

半分くらい花が開いて梅の香りも漂い始めていました。2月一杯まで楽しめそうです。

そして、もう1ヶ月もすると桜の開花はいつ頃だ?なんて話題が飛び出すことになります。

今週末はお天気が崩れるようですが気温は高め。このまま寒の戻りもなく春になってくれるのかな?

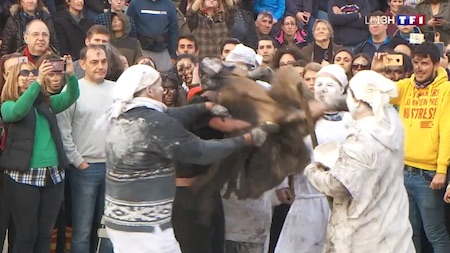

フランス南部ピレネー=オリアンタル県では、毎年この時期になると冬を追い払うために熊まつりが開催されるそうです。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年2月10日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

熊とはこの方。とりたてて怖そうな感じはしませんが、村人たちは皆遠巻きにしています。

というのも、一度捕まるとこんなことになってしまうからです。顔が真っ黒。

そう言われると似たようなお祭りが日本にもありましたっけ。

捕まえ方がかなり豪快。女性の顔がこんなことになってしまいました。

でも、ちっとも苦痛ではなさそう。なにしろ、熊に顔を黒く塗られるのは名誉なことらしい。

今度は男性も黒く塗られてしまいました。

「黒く塗られるのは、ある意味 “勝利” ですから満足です」と男性。

それにしても激しいですね。

このお祭り、きちんとした順序があります。

熊役は全部で3人いますが、その頂点に立つのがこの方。羊の皮で作った毛皮に身を包みます。

この村には立派な城壁があるようです。あのヴォーバンが作ったこの城壁で熊役に任命式が行われます。

熊役には11人も応募があったそうです。競争率は4倍。

この熊の目的は、子羊つまり若い女性を捕まえること。

猟師が発砲しながら熊を追いかけますが時すでに遅し。熊は村の入り口に達していました。

そこで登場するのが、白い服に白い顔をした床屋。

この床屋が、それぞれ3人がかりで熊を捕まえ、ひげをそるかのように毛皮を剥ぎ取ります。

かくして熊はいなくなり、村に平和が戻ります。

最後は、みんなで輪になり音楽に合わせてダンス。

間もなく各地でカーニバルが開催されますが、このお祭り、その先駆けのようなものでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、カーニバルで女装した。ばったり学校の先生に出くわしたが、僕だとは気づかなかったようだ。なにしろデートに誘われたから ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

ルスキーユ [ラングドック=ルシヨン地方]

フランスの美しい通りをさまよっているうちに、東京地方は急に寒くなりました。

夜、外を歩くと鼻の頭が冷たくなってきます。本当はこれくらい寒いのが冬なのですよねえ〜。

それはさておき、今日は甘いお菓子のお話です。

スペインとの国境に近いフランスのカタルーニャ地方には、ルスキーユ(rousquille)という名の白くて甘いお菓子があるそうです。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年2月5日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがそのルスキーユ。

お菓子屋さんの店先に並ぶ、この真っ白なお菓子をお客様が買っていきます。

「お店に来るたびにこれを買って帰ります。伝統のお菓子ですからね。家族に食べさせたり、自分でも少しいただきますよ」と女性客。

「地元では誰もが知ってるカタルーニャのお菓子ですよ。とっても美味しいのよ」と別の女性。

そんな人気のお菓子って、どんな風にして作られるのでしょう?お菓子屋さんの厨房を訪ねました。

まずは、砂糖、小麦粉、脂肪分を混ぜ合わせて生地を作ります。企業秘密であまり詳しいことは教えてくれません。

できた生地で丸く型を取り、あまり膨らみすぎないように真ん中をへこませます。

昔は真ん中に穴が空いていました。なんだかドーナツみたいですね。

これをオーブンに入れて焼くとこんな感じになります。

この素朴なルスキーユを洗練されたルスキーユに変身させたのが、この町のお菓子屋さんでした。今から200年も前のことです。

その方法は、全体をお砂糖でコーティングすること。

「冷たくならないうちに作業を済ませなくてはなりません。冷えてしまうと固まるので修正が効かないんです」と女性。

こちらの工房では、毎日600個のルスキーユが作られるそうです。イートインのスペースも設けられていて、出来立てをコーヒーと一緒に食べることができます。

「大量生産の物とは味が違っているのに驚きました。手作りは口当たりが優しいですし、いい香りがします」と男性客。

「コーヒーにとってもよく合うんですよ」と別の男性。

確かに、濃いめのコーヒーとルスキーユはこの上なく美味しそう!

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、幼友達とばったり出会って、カフェで一杯やることになった。唯一の問題は、そいつが僕のことを憶えていないこと![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

最も美しい通り1 [ラングドック=ルシヨン地方]

今日から4回のシリーズで、特色のあるフランスの通りを訪ねます。

第一回目の今日は、フランス南部の小さな村コルド=シュル=シエル(Cordes-sur-Ciel)の通りを歩いてみましょう。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2020年1月27日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここがコルド=シュル=シエル村。文字どおり天空の村です(シエルは空)。一番高いところが標高320メートル。

中世のまま時間が止まったように見えます。そんな村のメインストリートがこのレモン7世大通り。

「上り坂です。一番上まで続いてますよ」とジョゼファーさん。

生まれてからこの歳になるまでずっとこの村で暮らしてきました。

かなりの急勾配で息が上がってきたみたい。大丈夫かな。フランスでも一二を争う坂道らしい。

坂の途中に民族楽器を持ったカップルがいました。この地方に伝わる古い楽器で演奏してくれました。

音楽を聴いていると、ますます中世に迷い込んだ気分になります。

時計のある門までやってきました。ジョゼファーさんのお宅はこの近くにあるらしい。こちらは大通り沿いの革細工の工房です。

「約20年ほど前にこの村を訪れた時、一目で大好きになり、その1ヶ月後にはここに引っ越してました」と職人さん。

ジョゼファーさんとも顔なじみのようです。作業風景も絵になります。

さてそろそろ村で一番高いところにやってきました。観光客が少ないなと思っていたら、いらっしゃいました。こちらのカップル。

「通りも壁の一部ですね」と女性。

「この通り沿いの方々が数世紀前の時代に暮らしてるように見えて素晴らしいですね」と別の男性。

「この時期、観光客が少ないからとてもいいですね」と女性観光客。

村にはかつての繁栄をうかがわせるような立派建物が残されています。中世の素朴な装飾もあれば、13世紀から15世紀にかけてもゴシック様式のものもあります。

一方、こちらはナイフ職人の工房です。

「昔はこのような携帯ナイフはありませんでした。この周辺地域で徐々に作られるようになり、一つの産業になりました」と職人さん。

そして、坂を上ったところに砂糖博物館があります。ここは村で一番古い建物の一つだそうです。中では実演も行われていました。

「17世紀によく使われていた材料は、アーモンド、砂糖、卵白でした。当時はアーモンドが豊作で、村の名物になっていました」

全部を混ぜ合わせてオーブに入れると、こんな具合にこんがり焼けていました。

夕日に輝く村は、やっぱり中世そのものでした。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、心臓外科で初めて研修医として働くことになった。患者さんが朝食を摂るのを補助しているとコーヒーが運ばれてきた。僕は患者さんに言った。『お砂糖は?』患者さんは糖尿病だった・・・![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

暖炉とストーブ 1 [ラングドック=ルシヨン地方]

今日から4回のシリーズでフランス各地にある暖炉やストーブを紹介します。

第一回目の今日は、フランス南部のセヴェンヌ地方にある大きな暖炉を訪ねます。

下記写真をクリックして番組をご覧ください。(今回は画像の埋め込みができませんでした。写真をクリックすると新しいウィンドウが開いて番組を見ることができます。)(フランスのTV局TF1で2020年1月6日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここはガール県ジェネラック(青印)。今日はこの家にある暖炉を見せてもらいます。

屋根の上にはこんな煙突があります。その下にあるのが、この暖炉。壁全体が暖炉になっているようです。すごいですね。

「薪の炎や、静けさの中に時々パチパチと跳ねる音が聞こえてくるのが好きなんです。ずっと見ていると面白いですよ」とこの家の主。

暖炉の火を起こすのに頭を下げて縮こまる必要はありません。お隣には石焼釜もあります。

「熱せられた石で火を通すんです。大昔、一月に一回ここでパンを焼いていたそうです」

これだけ炎が上がっていたら部屋の中は暖かいでしょうねえ〜。

日本だったら、コタツに入ってみかんを食べるですが、こちらは暖炉の前で焼き栗を食べるようです。もちろん栗は暖炉の火で焼きます。

これだけの暖炉を冬の間中使うとなると、かなりの薪が必要になります。庭にはたくさんの薪が用意してあります。

次は海から少し奥まったところにあるル・ポン=ドゥ=モンヴェールにやってきました(赤印)。

夜になって、こちらのお宅を訪ねました。大きなテーブルのあるリビングに、屋台のような大きな暖炉が設えてありました。

“暖炉の前で温まる”と言いますが、この感じだと、“暖炉の中で温まる”って感じですねえ。

人間だけではありません。ワンちゃんもいます。

しかし、あまり火に近づくと大変な目に合いそうです。

「ここは猫が寝そべるのに理想的な場所なんですが、ある時、毛が燃えだして猛烈な勢いで逃げ出したそうです」

暖炉の炎は遠い感じがしますが、油断していると近くにまで届いてくるようです。

暖炉の上には肉???どうもそうらしい。スモークしているのかな?

こちらの暖炉は15世紀頃に作られたものだそうです。そして様々な歴史の局面で隠れ家として使われていたこともあります。

昔からこんな風に暖炉の前で家族が一緒に食事をしていたのでしょうね。

屋根の上に作られた煙突からは煙が上がっていました。

続く・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、夫が暖炉に火をつけた。それも私が大事に取っておいた息子の誕生日の古新聞で![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

イチジクの収穫2019 [ラングドック=ルシヨン地方]

久しぶりに東京の水がめを調べたところ、荒川水系が100%、利根川水系が98%と、水不足の心配はなし。

このところ台風の影響で雨が降りましたからねえ。水はたっぷりあるようです。

そして、日本列島に秋雨前線が現れたようで、天気の崩れとともに気温も下がってきました。

34℃や35℃が当たり前だっただけに、30℃あたりでも涼しく感じるようになってしまいました。

もう数日もすれば30℃に届かない日も出てくるようです。順調に秋になってくれるとありがたし。

さて、夏も終わり近くになると、こんな果物の収穫が始まります。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年8月21日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

早朝の果樹園。大きな葉っぱの間をかきわけると、実がなっています。イチジクの実。

こちらでは10種類もの品種のイチジクが実をつけています。それぞれ熟す時期が異なります。

緑色でも熟してるようです。触った感じでわかるとか。

その日の朝に収穫されたイチジクが市場の店先に並びます。

「ジューシーで、柔らかで、甘いですねえ」と女性。

もぎたてのイチジクは本当に美味しそうですねえ〜。

「イチジクは大好物よ。母がよくジャムにしてくれたわ」と別の女性。

お値段はというと、1キロあたり6.5ユーロ。

キロで言われても今ひとつわかりにくいですが、ちょうどこちらの袋にいっぱい入るくらいで、だいたい40個くらいだそうです。高くないですね。

「10箱くらい用意してたんですが、ほとんど売れてしまいました。まだ朝の10時でこれですから、11時には売り切れになると思います」とお店の女性。

「私は地中海育ちの人間ですから、甘いものに目がないの」と慌ててイチジクを買い求める女性。

ぼやぼやしてると無くなってしまいますねえ。

でも、大丈夫。イチジクの収穫は10月の末まで続きます。となると今日を逃しても10月末まで食べられます。

昔、わが家の庭にもイチジクの木があり、紫の実がなってました。熟した実を最初に見つけるのはたいていの場合、アリ。

仕方がないので、アリのいない実を見つけては、もいで食べてました。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、買ってきたばかりのアリ捕獲器に貼ってあるシールを弟がはがし始めた。『これを取っておかないとアリに捕獲器だということがバレちゃうからね』」

VDM(Vie de Merde)より

アンチョビ [ラングドック=ルシヨン地方]

ソニーのウォークマンが発売されて今年で40年になるそうですね。フランスのニュースで知りました。

40年前と言えば、私が2X才の頃。もっと前からあったような気がしますが、そんなもんなんですね。まだカセットテープの時代でした。

買っては使い、買っては使いを繰り返して全部で4台くらい買ったような・・・。MDのはまだ家のどこかに残ってるはず。

チンパンジーがウォークマンで音楽を聴きながら瞑想するCMなんかもありました。

時は流れて、今はスマホで音楽を聞く時代。これから20年後はどんな時代になっているのやら・・・。

さて、月曜日恒例の節約晩ご飯も放送がなかったのでお休みですが、食にちなんで本日は、フランス南部のリゾート地コリウールのグルメを紹介しましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2019年7月29日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

食前酒のおつまみや前菜に使われるカタクチイワシ(アンチョビ)。

一番シンプルな食べ方は、トマトやパンと一緒に食べること。そして、塩漬けしたものやマリネしたものなど味付けは様々です。

皆さん、美味しそうに召し上がっています。

コリウールの飲食店には必ずと言っていいほど、このアンチョビ料理がメニューに並んでいるそうです。

とは言っても、コリウールでアンチョビ、つまりカタクチイワシが釣れるわけではありません。お隣のポール=ヴァンドルまで行かないと釣れないそうです。

一隻の漁船が漁を終えて港に戻ってきました。他の魚に混じって、量は少ないもののカタクチイワシも釣れていました。

地中海のカタクチイワシは小さくて、今や絶滅の危機にあるそうで、大西洋で釣れたものが大半だそうです。

「コリウールに水揚げされるカタクチイワシは貴重なんです」と男性。

コリウールでアンチョビを作っている工場は2つだけになってしまいました。

こちらがその一つ。これだけの量ですから、大西洋産のカタクチイワシですね。

骨を取ったら瓶に詰めてオイル漬けか酢漬けにするそうです。全て手作業。

「内側も外側も中央部分が栗色になっているのがコリウールのアンチョビです」と女性。

瓶詰めにされる前の工程がこちらです。この中でカタクチイワシを塩漬けにして発酵させます。6ヶ月ほど経つとこんな感じになるそうです。

この工場では6世代にわたってアンチョビが作られてきました。若い方が6代目で、杖をついた方が4代目。

「当時は一人で年間300キロのアンチョビを作ってましたよ」と4代目。

20世紀初頭のコリウールには100隻ほどの漁船が漁をしていたそうです。昔は大漁だったんですね。

オイル漬けと酢漬けの2種類があるようですが、どちらも美味しそうですね。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、魚屋で働いている。今日、客からこんな風に褒められた。『あなたと同じくらい素敵なカタクチイワシをいただくわ』」

VDM(Vie de Merde)より

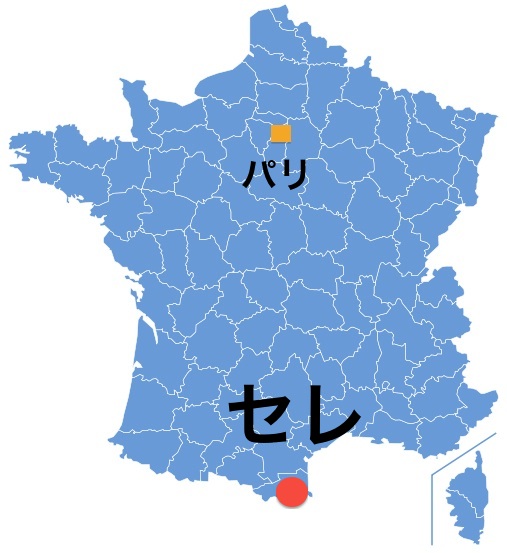

セレのさくらんぼ [ラングドック=ルシヨン地方]

昨日の東京は、連休中の中途半端な天候を償うかのように、久しぶりに文句なしの晴天でした。

湿度もほどほどで、爽やかな風も吹いていました。

こんな天気を想像しながら、寒い冬に「早く春にならないなあ〜」って言ってたのでした。

今はツツジの開花真っ盛りで、白とピンクの花の間をクマバチのような大きめ蜂が元気に飛び回っていました。

2月に花を咲かせていた梅の木には緑色の実がついて、今月末あたりには熟してきそうです。

収穫しているところを見たことはありませんが、近所の学校の生徒たちが課外授業とかで収穫して持って帰るらしい。

さて、フランス南部ピレネー=オリアンタル県のセレ(Céret)では、梅ではなく桜の実、つまりさくらんぼの収穫が始まったそうです。早いですね!

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年5月7日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

「う〜ん、美味しい。ちょうどいいくらいの甘さで本当に美味しいわ」と女性。

赤い色のさくらんぼ、この時期になるとこうして屋台のお店に並びます。

「この時期、バカンスで来ると必ず食べています。セレのさくらんぼは美味しいことで知られてますからね」と別の女性。

お値段はというと、1キロあたり16ユーロ(約2000円)。

こちらは、そのさくらんぼを収穫中の果樹園です。こうして一つずつ手で摘み取って収穫します。

「まだ熟してない実を摘み取らないように気をつけながら収穫しています」と女性。

「この二週間は気が抜けませんでした。熟した実をタイミングよく収穫できるかどうか決まるのがこの二週間でしたからね」と果樹園の方。

桜の木の向こうには雪をかぶったピレネー山脈が見えています。

今年はヒョウに降られることもなく、理想的なタイミングでさくらんぼを出荷できたそうです。

果樹園は4haもあるそうです。人の手で全部の実を収穫するとなると大変な労力ですね。

「これは “労働” じゃないですよ。デリケートな実を気をつけながら摘み取る作業は、むしろ喜びなんです。それに、青空の下、こんなすばらしい風景を見ながら仕事ができるんですから幸せです」と女性。

今日の収穫量は100キロほどですが、これが最盛期になると1日800キロにもなるそうです。

収穫されたさくらんぼはフランス全土で売られることになるそうです。

セレのさくらんぼは春の不安定な気候に左右されることはなかったようですが、霜にやられてしまったブドウ園や果樹園もあるようで、自然の恵みの大切さをつくづく感じるのでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、そして二週間前から、7か月になるうちの息子は、ある特定の時にしか笑ってくれなくなった。それはつまり、私がヘマをやらかした時だけ」

VDM(Vie de Merde)より

暖炉 2 [ラングドック=ルシヨン地方]

あったかい暖炉を求めて旅するシリーズの第二回目は、前回のサン=コム=ドルトからさらに南へ下ったカステルノ=ドゥ=モンミラル(Castelnau-de-Montmiral)へ移動します。

ここには美しい暖炉のある中世のお城があります。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年1月8日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがカステルノ=ドゥ=モンミラルの村。歴史的建造物がたくさんありそうな・・・。

高床式のこの建物、鳩小屋だそうです。もちろん文化財。

そして、その向こうに見えているのがメラーグ城(Château de Mayragues)です。

12世紀頃の建築物で、大きくてちょっと威圧感がありますが、中に入ると、こんな美しい暖炉があります。

そしてもう一つ、こちらは寝室の暖炉。

ローランスさんとアランさんご夫婦は、40年前にこのお城に一目惚れ。購入して暮らすことにしたのです。

この暖炉の装飾を細かいところまで見ていくと、家族のために作者がいろいろ工夫していることがうかがえるそうです。

「城主がこの暖炉を作らせた当時、かなりの繁栄を遂げていたことがわかります。この暖炉の前で結婚式が開催されたのかもしれませんね」とローランスさん。

どちらの暖炉もどうやら中世ではなく、この後のオーナーによってリノベーションされたようです。

そして、最初に見た暖炉では、修復士が絵の修復を行っていました。

絵が描かれたのは17世紀頃。そして、1980年代には湿気がひどく傷んでしまいました。当時の様子がこの写真。

「当時、天井がなくここから空が見えていました」とローランスさん。

暖炉の絵も消えかけていました。今では修復の甲斐あって、こんな具合になっています。

しかし、絵の修復はかなり大変だったようです。

「当時のデッサンを見つけ出して、色の濃淡などを調べ上げました。ここまでになったのは本当に魔法の力としか思えません」と修復士。

一方、白いレリーフの暖炉は、どうやらこの地域では流行していたようで、すぐ隣の都市ガイヤックにあるこちらの建物にも似たような暖炉がありました。

ライオンの頭、ブドウの房などのモチーフが描かれており、同じ人物の手によるもののようです。

「フランスではこの時代、イタリアのバロック様式とは異なるバロック様式が台頭していたんです」と専門家。

17世紀末、ルイ14世の勅令によりこのスタイルの暖炉も終りを告げることになったそうです。

続く・・・

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、何時間もの間、うちの人から延々と不満をぶちまけられた。原因は何かって?私が暖炉の中に金網を置かなかったからなの![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より