キャベツのファルシー [フランスの郷土料理]

昨日のフランスは各地で降雪したようです。

朝の気温はパリで4℃。午後もあまり上がらず似たり寄ったりの気温です。予報通り寒波がやってきたようです。

日本もフランスほどではなさそうですが、週末は寒くなりそうです。

本日はそんな寒い日にぴったりの郷土料理を紹介しましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年11月14日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

フランス中央山岳地帯の南部に位置するカンタル県で広く食べられているキャベツの詰め物料理。

家の数だけ工夫を凝らしたファルシーがあるとか。

ここは標高800メートルの山の中にあるオーベルジュ。遠くに見えていた雪山はピレネー山脈?

それはともかく、ここのご主人がキャベツのファルシーを作ってくれます。

しわしわのキャベツに包丁を入れたら、使えそうな葉っぱを選び出します。

芯を取ったら鍋で10分ほど湯がきます。

その他の材料は、豚バラ肉、ソーセージの中身、豚バラ肉の燻製と豚の脂肪。燻製と脂肪はスライスしておきます。

湯がき終わったキャベツの葉は外に出して冷やします。

「今朝の気温は5℃。冷蔵庫と同じ。ここならすぐに冷めますよ」とご主人。

豚バラ肉は前もって1時間半かけて茹でておきます。随分と柔らかくなってます。

茹でたお肉はミンチにしてソーセージの中身と混ぜわせます。

これをキャベツと交互にバットに詰めていきます。スライスした豚バラ燻製と脂肪も間に挟むのを忘れないようにしましょう。

これを160℃のオーブンで1時間から1時間半かけて焼き上げます。

こうして出来上がったのがこれ、キャベツのファルシー。

おお、なかなかボリュームがありますね。それに美味しそう。赤ワインなどの見ながら食べたいところです。

作り方も難しくないですね。ただ、時間がかかります。豚バラ肉を柔らかくなるまで煮込むのに1時間半、最後のオーブンで焼き上げるのに1時間半。全部で3時間。

ただ、その間はやることないですね。ただ待っていればいいだけ。

ちょっと作ってみたい気がします。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、うちの事務所はあまりに寒すぎて、トイレのハンドドライヤーで暖をとった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

スープ・ドゥ・ポワソン [フランスの郷土料理]

高校時代、どういうわけか体育の先生が女子にラグビーを教えようとしたことを思い出しました。

斜め後ろ方向にラインを作り、妙なボールを斜め後ろにいる女子に投げろという。

目の前にゴールがあるのになんで後ろ???と思ったもんでした。幸いスクラムはやらなかったような・・・。

放課後にはラグビー部の男子がグランドで練習してましたっけ。大昔のお話です。今は女子もラグビーしますもんねえ。

さて、本日はスープ・ドゥ・ポワソン、つまり魚のスープのお話です。

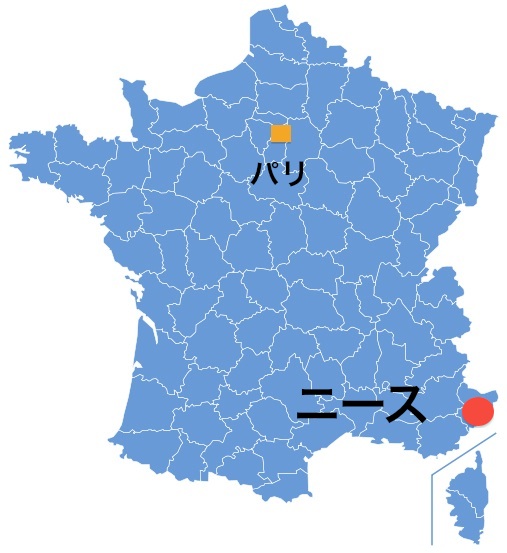

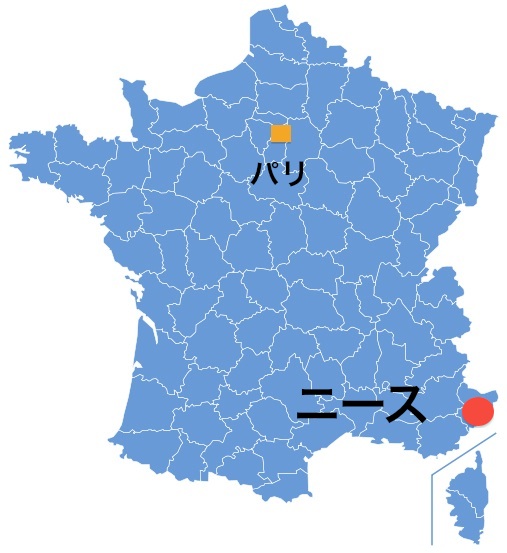

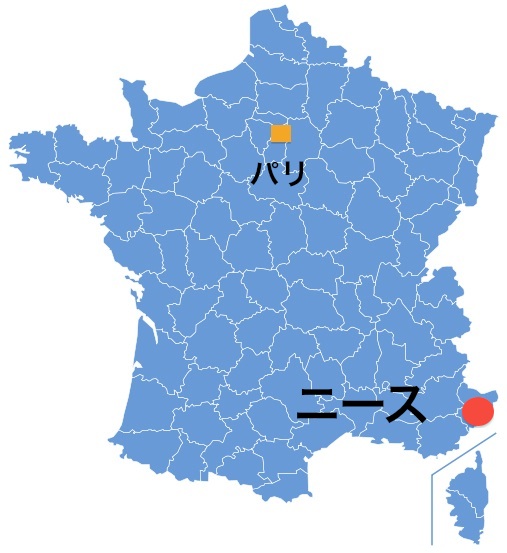

魚のスープなら様々なところで様々なものが作られているようですが、今日はフランスの地中海地方で作られている魚のスープを紹介します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年9月13日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

スープ・ドゥ・ポワソンを作るなら、魚が必要。やおらボートで地中海に漕ぎだしました。

元料理人のアンリさん、仲間と一緒に魚を釣るようです。

場所が場所ですから市場に行かず海で調達というわけです。

小さい魚が沢山釣れています。ポワソン・ドゥ・ロッシュという魚で、これがスープのベースになるそうです。

陸に戻って調理の開始です。

まずは魚の下ごしらえ。それが済んだら一緒に煮込む野菜を用意します。

ニンジン、玉ねぎ、パセリ、ねぎ、そしてセロリもあります。

大鍋を火にかけ、魚と野菜を入れます。そこに、サフラン、濃縮トマト、香辛料を加えます。

さらに、忘れてならないのが、タイム、ローズマリー、フェンネルを束にしたエルブ・ドゥ・プロヴァンス。これが魚に美味しいそうな香りをつけてくれるそうです。

ここでお湯を加えてコトコト煮込みます。骨もボロボロになるくらいに煮るそうです。

最後は濾し器で濾して出来上がり。

地中海の魚と野菜の旨味がギュッと凝縮されたスープ。美味しそうですねえ〜。

バゲットを薄切りにしてトーストし、アイオリソースを塗って、スープと一緒にいただきます。

アンリさん、お皿をひっくり返してなべ敷きにしてました。重たそうなお鍋でしたが破れないんですかね?

皆さん、現役を引退した方々ばかり。こうやって集まってはスープ・ドゥ・ポワソンを食べるようです。

最後は歌で締め。美味しいものを食べて皆さんご機嫌でした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、何度もオーディションを受けた結果、やっと端役を手に入れ、有名なスープの会社のテレビコマーシャルに出演することになった。撮影現場に行ってみると、私の役は・・・カボチャだった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

鯉のフライ [フランスの郷土料理]

今年9月20日から日本で開催されるラグビーのワールドカップ。

そのテストマッチで、フランス代表とスコットランド代表がニースで対戦し、32-3でフランスが大勝したそうです。

世界ランク7位のスコットランドが8位のフランスにこんな負け方しますかねえ〜。何かちょっと例外的なことが起きていたような気がしてならないです。

それはさておき、月曜日恒例の節約晩ご飯はまだまだお休みです。8月が終わらないと再開しないようです。

今日は、フランス料理ではちょっと珍しい鯉料理を紹介しましょう。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局France 2で2019年7月30日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

アルザス地方の北部がワイン街道なら、南部は鯉のフライ街道で知られているいます。

地元の人たちはこんな風に鯉をフライにして食べるそうです。

「美味しいですよ。この辺りでは最高の魚なんです」と男性。

こちらはレストランLa Carpeの厨房です。

「今朝、獲れたばかりの鯉です。毎日、魚屋で手に入れるんです」とシェフ。

骨と皮を取り除いたフィレを太めに千切りにしたものと、そのまま縦にスライスしたものの2種類があるようです。

「尾っぽは捨てていたんですが、鯉料理は尾っぽがあるから鯉料理なんだと言われて使うようにしています。油で揚げるとカリカリになって、チップスみたいに食べると美味しいらしいんですよ」

衣は、小麦粉、トウモロコシの粉、すりごま、コショウの4種類。これをまぶして油で揚げます。

このお店のスペシャリテを楽しみにやってくるお客さまは大勢います。

「1月から12月まで一年中食べてますよ」と女性。

レストランの売り上げの60%がこの鯉料理だそうです。

「ここはフランス一の鯉の産地でありながら、お店は11年間も閉まったままだったんです。それで私がもう一度がんばってみることにしたんです」とシェフ。

「この辺りには池がたくさんあるんです。だから鯉が育つんですよ」と男性客。

確かに地図で見ると池が無数にあります。こちらは鯉を養殖しているジョルジュさん。

「昔は養殖業者がたくさんいたんですが、今では少なくなってしまいました」

天然の池で成魚に育った鯉は、こちらの生簀に移されます。こうすることで魚の身が美味しくなるそうです。10日ほど経ったら食べごろになります。

ジョルジュさんは40店ほどのレストランに鯉を提供しています。その中に、新規参入のフランス人カップルがいました。

レストランではなくフードトラックで鯉のフライを販売しているのです。向かったのは近くの青空市場。

休暇を過ごしにやってきたツーリストが珍しい鯉のフライを食べてくれるそうです。そして地元の人もこの料理を再発見。

「家に持ち帰ってゆっくり魚が食べられるのがいいですね」と女性。

「フードトラックで売るなんていい考えだわ。売れてると思う」と別の女性。

確かに売上は右肩上がり。2台目が視野に入ってきたそうです。

この鯉料理、中世の頃からアルザス地方で食べられてきた歴史ある料理なのでした。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、ウォーターベッドで寝ている僕を起こそうと、弟がベッドに飛び込んできた。弟は25歳で体重100キロのラガーマン![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

夏のサンドイッチ [フランスの郷土料理]

先日、ジムのプールに入ると、いつもより涼しい。さてはと思い掲示板を見ると、やはり1℃水温が下がっておりました。

それでも30.5℃とかそんな感じ。もうあと1℃下げていただきたいですねえ。そうすると泳ぎやすくなる。

猛暑の続く毎日なのに、生ぬるいプールにはあまり入りたくないのでして・・・。

それはさておき、夏になると必ず登場するのが南仏ニースの名物サンドイッチ。その名もパン・バーニャ。

どれも同じかと思いきや、作るお店によってちょっとずつ具が違っているようです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2019年8月5日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがそのパン・バーニャ。ニース伝統のサンドイッチです。

蓋を取ってみると、季節の野菜がたっぷり入っています。

エヴリーヌさんはレストランで作るパン・バーニャのために、毎朝、市場で野菜を仕入れてくるそうです。

今日は、材料と作り方をエヴリーヌさんに教えていただきましょう。

「パン・バーニャは、基本的にサラダ・ニソワズをパンに挟んだものなんです。玉子以外の具はどれも生のままで火は通しません」

まずはパンを二つに切って、中身を取って具を詰めやすくします。

身を取り出すとは、ちょっと衝撃的。かなり大胆に取り出してましたよね。

身を取り出したら、そこにニンニクを塗り、オリーブ油をたっぷり染み込ませます。

具は、まずはトマトをのせます。その上にツナ、ラディッシュ、ピーマン、わけぎ、アーティチョーク、バジル、オリーブ、アンチョビ、ゆで玉子の順に載せていき、最後にまたたっぷりのオリーブ油をかけて蓋をしたら出来上がりです。

おいしそうですねえ。パクッと食べたい!

「これは元々は漁師が、朝食べていたものなんです」とエヴリーヌさん。

それが今はお昼に食べるサンドイッチになったというわけです。

「他のパン・バーニャとちょっと違ってますが、ここのは本物ですよ」と女性。

「これは外で食べるのにちょうどいいんですよ」と男性。

皆さん、ベンチに腰掛け海を見ながらほおばっています。これがニースのお昼の風景?

それにしても気になるのは、パンの身。取り除かれたあの身は一体どうなるのやら・・・。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、自分の部屋から出てヨガ用のマットレスを探して家の中をうろついていたのに、なぜがパンとチョコを持って部屋に戻ってきた![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

ソバ粉 [フランスの郷土料理]

ここへきて、近くの公園の木々があっという間に紅葉しているのに気がつきました。

今日になるまでまるで気がつかず・・・。それともこの一週間で季節がさらに大股で進んだのでしょうか?

毎日、慌ただしく過ごしているうちに、周りを見る余裕もなかったようです。反省。

さて、その秋に収穫の時期を迎えるのがソバ。クレープの材料になる、あのソバです。

ガレットを焼くところはよく見かけますが、ソバの収穫の様子はあまり見たことがありません。どうなっているんでしょう?

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年11月23日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここはブルターニュ地方の小さな村ニヴィヤック(Nivillac)。

秋に始まったソバの収穫は終盤に差し掛かっています。さすがに穀物の収穫は手作業ではなくコンバインで行われています。

ここのソバは野生のままに育てるそうです。

「育てるのは難しくないです。春に種をまいて、秋になったら収穫するだけ。肥料もやらなければ農薬も使いません」

ソバは黒い麦とも呼ばれていますが、一時は生産されなくなっていました。

しかし、IGP(保護地理的表示)のおかげで息を吹き返しました。

「100%自然のソバ粉です。小麦粉のように保存料は使っていません。高品質のソバ粉です」とブルターニュ黒い麦協会の方。

このソバ粉はサラザンと呼ばれています。サラザンはソバの品種。もちろん、あのガレット(ソバ粉のクレープ)を作るのに使われます。

生地は、ソバ粉に水、塩だけを加えて作られます。

こうして泡立て器を使ってよくかき混ぜ、真ん中に泡立て器がまっすぐ立つようになったら混ざった証拠だそうです。

生地が出来上がったら、戸棚の奥で2〜3日寝かせます。

焼くときは少し水を加え、ビリック(bilig)と呼ばれるクレープ専用の丸い鉄板に広げます。

「周りはパリパリ、真ん中はふわっとしているのがいいんです」

こうして、ハムとチーズと玉子のガレットの出来上がり。そしてデザートもガレット。ジャムが塗ってあるようです。おいしそうですねえ〜、食べたくなってきたあ〜〜。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、必死になって携帯を探し続けること45分、やっと見つかった。クレープの生地の中に・・・![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

アルザスの郷土料理 [フランスの郷土料理]

昨日の週末旅はいろいろ勉強になりました。フランスとドイツの歴史的関係の輪郭が少しだけですがわかってきました。

アルザス・ロレーヌ地方はドイツ領になったりフランス領になったりで、苦労が多かったでしょうね。

月曜日恒例の節約晩ご飯は放送がなかったので、今回は予定を変更して、そのアルザス地方の郷土料理のお話です。

その料理はドイツではザウワークラウト、フランスではシュークルートと呼ばれています。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年11月2日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

出たあ〜、豪華なシュークルート!

ソーセージやハムの下にたっぷりシュークルートがのっているはず。よく見るとアイスバインもありますね。美味しそう!

ドイツでもフランスでも愛されている料理です。

しかし、何はともあれ、キャベツがなくてはこの料理は作れません。

そこでやってきたのはアルザス地方の村クラウターゲルサイム(Krautergersheim)(キャベツの村という意味)。

その名の通り広大なキャベツ畑が広がります。50軒ほどの農家でキャベツを栽培しているそうです。

9月から12月までの間が収穫期。収穫されたキャベツはこの工場に運び込まれ、洗浄され千切りにされ、この四角いタンクの中に貯蔵されます。

さすがに機械は次々と千切りキャベツを落とすだけ。手作業で均等になるように整えなくてはなりません。

「キャベツが平らで均等になってないと、中に空洞ができて色が変わってしまうんです」と担当者。

千切りキャベツの美しいベッドができたら、塩を混ぜて蓋をします。すると発酵が始まります。

「これは全くの自然発酵なんです。中世の時代からこうして作られ続けてきました」と協会の方。

一方、こちらはとあるレストランの厨房。大きな鍋で発酵キャベツをベーコンやソーセージと一緒に煮詰めます。

お肉の出汁が出て美味しそうですねえ〜。お皿に盛り付ける時はケチケチしてはいけません。

「キャベツはたっぷり盛り付けなきゃダメですよ。それがシュークルートなんだから」とシェフ。

立ち上る湯気がまたたまりませんね!さらに付け合わせのジャガイモは必須アイテム。

食べる時はマスタードもお忘れなく。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、キャベツ畑を散歩しながら、誰もいないのを確認し、思い切りオナラをした。その瞬間、通りすがりの人に見つかってしまった。『すごいねえ、あんたのクラクションは!』![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

ファルシ [フランスの郷土料理]

最近、みな口々に「暑いのか寒いのかよくわからないから、着るものに困るわねえ〜」などと言い合っています。

ちょっと動き回ると暑いから半袖でも良さそうですが、じっとしてると寒いからやっぱり長袖だとなります。どっちつかず。

それはともかくとして、本日はお料理のお話です。

フランスの飲食店に入ってメニューの中に “ファルシ(farcis)” というのがあったら詰め物料理のこと。

よく見かけるのがトマトのファルシ。トマトをくりぬいて炊いたお米を詰めヘタで蓋をしてオーブンで焼いたものです。これがとっても美味しい。

今週の節約晩ご飯でも詰め物料理が登場しましたが、種類が豊富なのもその特徴です。

しかし、詰め物料理の本場と言えば、コート・ダジュールのニース。ニースならではの流儀があるようです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年10月12日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ニースはまだ夏?地中海性気候のおかげか、トマトにナスにバジルなど夏の野菜がまだ収穫できます。ここはアレックスさんの菜園。

「収穫したらすぐに料理にしていただきます。そして、ファルシを作る時は、ニース以外で収穫された野菜を使うことは絶対にありません!」とアレックスさん。

収穫が終わったら、早速ファルシを作ります。娘のジュリーさんがお手伝いしてくれます。

まずは中に詰める牛・豚ひき肉を玉ねぎと一緒に炒めます。

次に、野菜をくり抜きます。玉ねぎは前もって湯がいておくそうです。

くりぬいた中身は先ほどの炒めた肉と一緒にして、玉子、牛乳に浸したパン、刻んだブレットとバジルを加えて混ぜ合わせます。

「詰め物料理はお祝いの時のご馳走ですが、残り物を使い切るための料理でもあるんです」とアレックスさん。

具を次々と詰めていきます。これはズッキーニの花。ここにも具を詰めます。今年最後の花だそうです。

ズッキーニの花は傷みやすいので収穫したらすぐに料理した方がいいと聞いています。

玉ねぎが小鉢のようになっていて、早く詰めろと言わんばかり。

アレックスさんの作る詰め物料理は先祖代々伝えられてきたもの。そのレシピは本にもなっています。

アレックスさんのお父さんはお店に呼ばれて料理を作るほどの腕前だったようです。

さて、具を詰め終わったらおろしたチーズとオリーブ油をかけ、45分間オーブンに入れて焼きます。

焼きあがったら庭のテラスで待っている友人たちと一緒にいただきます。美味しそうですね。ワインがすすみそう。

ニースの詰め物料理は一つのテーブルを囲んで皆んなでいただく料理だそうです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、彼とキスをした。すると彼が私に言った。『君とキスをすると、どういうわけか毎回トマトのファルシーを思ってしまう』」

VDM(Vie de Merde)より

カスレ祭り [フランスの郷土料理]

先週の日曜日、フランス南部の町カステルノダリ(Castelnaudary)では、毎年恒例のカスレ祭りが開催されました。

カスレとはこの地方の郷土料理で、フラン全土だけではなく世界的にも知られている煮込み料理です。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年8月27日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

ここはカステルノダリの市場。アコーデオンがお祭りを盛り上げてくれている中、お店には様々な特産品が売られています。

その中でも今日の主役はカスレ。瓶入りのがあるかと思えば、土鍋ごと冷蔵庫に保管されているものもあります。

こちらは観光客の男性。箱の中にはカスレを作るための食材が詰まっています。

「友人たちと一緒に食べるために買い込みました」

こちらのお店では缶詰のカスレを売っています。それに土鍋ごとシュリンクラップしたものもあります。

これを買って帰れば、ガスレンジにしばらくのせておくだけで美味しいカスレが食べられます。一つ買って食べてみたい!

いろんなカスレがあるようですが、ベースとなる食材はどれも同じです。

まずはこの白いんげん豆。

「これはカステルノダリのいんげん豆です。特徴は皮が薄いこと。火の通りがいいから煮込み料理に合うんです」とお店の男性。

アコーデオンだけでなく今度はマーチングバンドのパレードが始まりました。

このお祭りで全国から65,000人ほどの人たちがカスレを食べにやってくるそうです。テーブルごとにカスレの入った大鍋が出されます。

「コシのある豆と鴨のコンフィがいい取り合わせで美味しいんですよ」と男性。

「このお祭りに毎回参加してますよ。その度にカスレをたらふくいただいてます」と別の男性。

こちらの重々しいガウンを羽織った方々は例のコンフレリーの面々。郷土料理のカスレを広く知らしめるために活動しています。

カスレ、美味しそうですね。ちなみにつくり方は次の通り。

材料は、白いんげん豆、ソーセージ、豚のコンフィ、カナール(鴨かアヒル)のコンフィ。

前日から水に浸けておいた白いんげん豆を2度茹でします。ソーセージは前もってフライパンで焼きます。

準備ができたらカソルと呼ばれる土鍋に、豚のコンフィ、その上に白いんげん豆、さらにソーセージとカナールのコンフィをのせ、もう一度白いんげん豆をたっぷりのせます。

その上から、鳥ガラまたは豚骨と玉ねぎ・ニンジンなどの野菜で作ったブイヨンをかけオーブンに入れ表面に焦げ目がつくまでじっくりと焼きます。

こうして出来上がったのがカスレです。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、そしてずっと前から、うちの掃除機は使えない。ひどい臭いがするからだ。というのも、仲間がカスレをのせた皿を床にひっくり返してしまい、それを掃除機で全部吸い取ってしまったからなんだ![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 」

」

VDM(Vie de Merde)より

復活祭の子羊料理2018 [フランスの郷土料理]

チョコレートに卵とつながってきた復活祭の話題ですが、本日は子羊です。

復活祭のお祝いに食べるのが子羊料理。さまざまな料理法があるようですが、今回は南仏の小さな町シストロン(Sisteron)に伝わる料理を紹介します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で2018年3月30日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

シストロンは羊の飼育が盛んな土地柄。こちらの農家は何世代も前から羊を育ててきました。

「餌は麦の中にトウモロコシを混ぜたものです」とギヨームさん。

この子羊たち、生まれて3ヶ月間は母親のお乳の飲んで育ちました。これがシストロン産子羊の特徴だそうです。

その肉を使って料理を作ってくれるのがジルベールさん。

まずはお孫さんと一緒にハーブを集めにやってきました。

「タイムとローズマリーのいい香りがしますよ」とジルベールさん。

そして奥様の方はたんぽぽの葉を集めてきました。どうやらサラダにするつもりらしい。

ここはシストロンから20キロほどのところにある村ランジュ(Lange)。住人は24人しかいません。

ということは、この村に見知らぬ人はいません。みんなが顔見知り。

今日はフロランスさんのお宅のキッチンで子羊料理を作ることになりました。

出た、ル・クルーゼの楕円形鍋!色違いですがわが家にもあります。これが便利なのでして・・・。

それはさて置き、鍋にオリーブ油を引いて子羊のもも肉の周りを焼きます。

その間に香りの野菜を準備します。にんにく、庭で採れた各種ハーブ。これらをお肉の周りに結わえ付けてさらに焼きます。

周りがこんがりと焼けたら鍋から取り出します。

次はその鍋に、なんと干し草を入れます。干し草のベッドができたら先ほどのもも肉を置き、さらに干し草を乗せて包み込むようにします。

「こうするとお肉に草原の香りというか田舎風の味がするようになります」

鍋いっぱいに干し草を入れて蓋をし(隙間がないように生地を貼り付けてあります)、オーブンに入れます。

1時間後、蓋をあけると・・・あれ、全然焦げてません。

どちらかというと干し草で蒸し焼きにする感じなんでしょうね。

お肉を切るのは一家の主人のお仕事?これだけのお肉を切り分けるのは大変そうです。

お料理を作るのに忙しかった女性陣はお休みして、切り分けるのは主人にお任せしましょう。

中がピンク色で美味しそうに焼き上がっています。

「ほら、柔らかいですよ。これがシストロンの子羊です。他の産地の子羊も食べますが、比べ物にならないですね」

シストロンの子羊は復活祭だけのご馳走ではなさそうです。

「家族が集まった時なんかによく食べますよ」とジルベールさん。

映像を見てたら子羊のお肉が食べたくなってきました!

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、4歳の娘の頭を撫でていると、娘が私の顔をあちこちなで回しながら言った。『ママの眉毛が干し草みたいでとっても好き』」

VDM(Vie de Merde)より

地方の美味しいもの5 [フランスの郷土料理]

11月ともなるとさすがに日が短くなります。5時頃には外は真っ暗。

今のところ東京の気温はそれほど下がらず、暖房なしで済ませています。しかし、もうあと一週間かそこいらになると、夜は暖房が必要になってくるかもしれません。

一ヶ月ほど前にはまだまだ遠いところにあった季節がすぐ目の前にやってきます。

さて、フランスの地方で生まれた美味しい食べ物を紹介するシリーズも最後となりました。

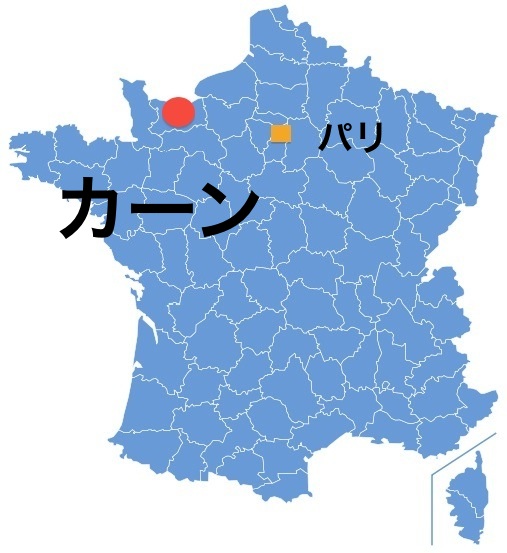

今回は、ノルマンディ地方の都市カーン(Caen)の名物料理トリプ・ア・ラ・モード・ドゥ・カーン(Tripes à la mode de Caen)(カーン風トリプ)を紹介します。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧ください。(フランスのTV局TF1で、2017年11月3日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

こちらがそのカーン風トリプ。テリーヌに仕立ててあります。

間もなく初冬になろうかというこの時期、次々にお客様がこの料理をお買い求めになっていきます。

「お店の前を通ると、匂ってくるのよ。寄らずにいられないわ」と女性。

「今週末は子供達を連れて両親の家に行くんですよ。皆、トリプが大好きなんで持って行って食べることにしました」と男性。

トリプはどうも週末のご馳走になっているようです。

料理人たちは腕によりをかけてトリプを作ります。

トリプと言えば家畜の内臓を使った料理。つまりモツ料理です。

カーン風トリプの材料は、牛の足、センマイ(第三胃)、ギアラ(第四胃)、ミノ(第一胃)、そしてハチノス(第二胃)。

それぞれざく切りにしたら、玉ねぎや人参と一緒に、ブーケガルニの入ったスープで一日かけてコトコト煮込みます。

「長年の経験で大体の味は想像がつきますが、野菜の甘みや酸味がどれくらいかによって、トリプの味も微妙に変わってくるんですよ」と肉屋のフィリップさん。

今日は大勢の人が集まってフィリップさんの作ったトリプを食べるようです。

「朝の6時にこれを食べると美味しいんですよ」と男性。

「お客さんがたくさん来た時にフライドポテトと一緒に出すんですよ」と女性。

お店で売っていたのはモツ煮込みを固めたテリーヌ。

お店の棚にはたくさんのトロフィーが並んでいます。

カーンではトリプのコンクールが大々的に開催されるようです。今年も10月末に開催されました。

その大会で、見事に “tripière d’or(トリピエール・ドール)” を受賞したのがフィリップさんでした。

トリピエール・ドールは、カーンのトリプを普及する活動を行っているコンフレリーです。

つまりそのコンフレリーから表彰されたわけです。その証拠がこの銅なべカップ。来年の大会までこの棚に飾られることになります。

終わり。

******* フランス人のつぶやき *******

「今日、鍋にラヴィオリを入れてと彼に頼んだ。そして気がついた。“ビニールの袋から出して” というのを忘れてしまったことに。その結果、どうなったか・・・」

VDM(Vie de Merde)より