エカルトゥール [アキテーヌ地方]

フランス南西部のランド県では、この土地伝統の闘牛が続けられてきました。

このランド県の闘牛、普通の闘牛とはちょっと趣が異なります。

剣もマントも持たないマタドールが牛と対決するのです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2016年10月3日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

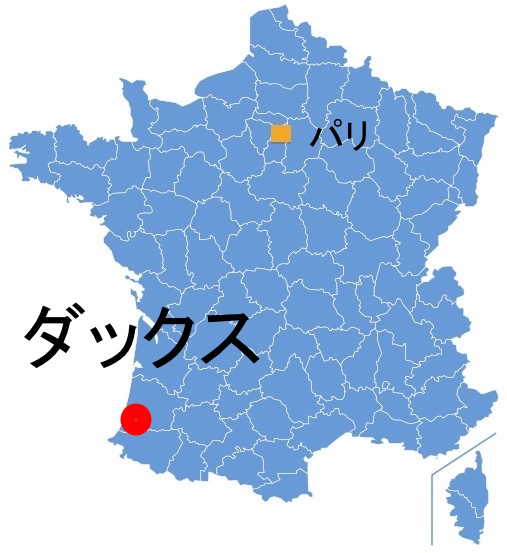

ここは人口2万人ほどの町ダックス(Dax)にある円形競技場。

ローマ時代の遺跡の一つか?と思ったら、1913年に作られた割に新しい競技場です。

その競技場で開催されたのが、ランド県伝統の闘牛です。

立派な角の生えた興奮気味の雄牛がギリギリまで近づいてきた瞬間にするりと雄牛をかわします。

剣も赤いマントもなし。

雄牛はロープに繋がれていますし、雄牛の気をそらす役割の人もいるようなので、恐ろしいことにはならないですみそうですが、血気盛んな雄牛と面と向かって勝負するのはやっぱり怖いです。

ランドの闘牛士はマタドールとは言いません。エカルトゥール(écarteur)と言います。

フランス語の動詞écarter(遠ざける、離す、追いはらう等々の意味合い)から来ています。

「ぶつかりそうになるギリギリの瞬間で避けるんですよ」とアレクサンドルさん。

アレクサンドルさんは2015年仏エカルトゥール選手権のチャンピオンです。

「アドレナリンが出ますよ。牛にぶつかることなく避けることができた瞬間は本当に嬉しいです。恐怖を乗り越えられた感じがします」とエカルトゥールの男性。

いつもうまくいくとは限りません。こんな場面にも出くわします。

観客も同じようにスリルを味わいながらエカルトゥールに拍手を送ります。

ただ避けるだけではない選手もいます。牛の上に飛び上がって宙返り。なんだかサーカスみたいですね。

「どんな年齢の人でも楽しめる競技です。音楽も流れて盛り上がります。会場の人たちと一緒になって観戦できるの素晴らしいです」と女性。

ランド県では年に一回、全国エカルトゥール選手権を開催しているそうです。

この闘牛、一般的なスポーツの一つとしてこの地方に根を下ろしているようです。

「先祖から代々受け継がれてきた伝統なんです。アリーナがこれだけの人でいっぱいになるんですからね。もうランド県の文化になってるんですよ」と、この大会を開催している組織の副会長さん。

両足を紐で結わえて牛の上を飛び越すエカルトゥールもいました。難度が高いです。

それに飛び越し方が美しいですね。

見ていて楽しいのは、スリル+避け方の美しさなのかもしれません。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、バスに乗っていると、憧れのイケメンが乗り込んできて隣に立った。そこでバスがブレーキをかけたのをうまく利用して、イケメンの両腕に倒れこもうとしたら・・・イケメンが飛び退いた」

VDM (Vie de merde)より

ランド県伝統の闘牛 [アキテーヌ地方]

週末は二日とも理想的な秋晴れで気持ちが良かったですね。

週明けはぐっと気温が下がって、いよいよ秋がやってきたという感じです。

油断をして薄着をしていると風邪を引き込みそうです。皆さん、どうぞお気をつけて。

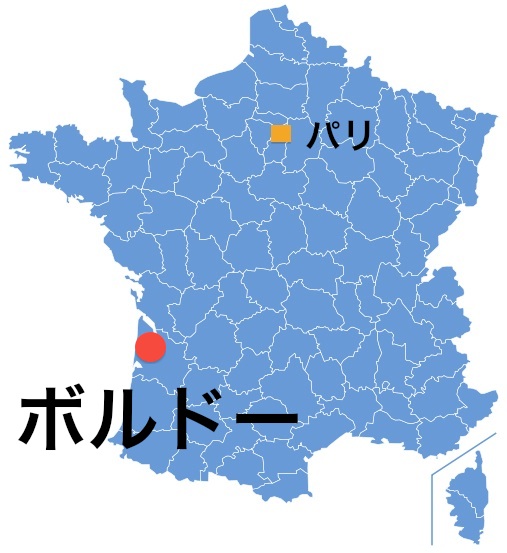

さて、先週の日曜日、フランス南西部のランド県にある町モン=ドゥ=マルサン(Mont-de-Marsan)では、この地方伝統の闘牛が行われました。

闘牛といっても、ここのはちょっと変わっています。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2015年10月5日に放送)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

闘牛は残酷で動物虐待ではないかと問題になっている昨今、このランド県に昔から伝わる闘牛は、牛の体に剣を付たて命を奪うということは決してありません。

ご覧のとおり、ランド県の闘牛士には二種類あります。

一つは突進してくる牛を立って待ち構え、ギリギリのところで身をかわす闘牛士(écarteur)(「かわす人」の意味)。

もう一つが、同じように走ってくる牛を待ち構え、ぶつかる寸前にすばやく飛び上がって牛を飛び越す闘牛士(sauteur)(「跳ぶ人」の意味)。

跳ぶ闘牛士の方、とんぼ返りをした後に、ダンスなど披露して余裕ですね。

「父は“かわす“闘牛士でした。昔から我が家に代々伝えられてきた技なんです」と男性。

牛を飛び越えただけでなく、その飛び方の美しさも見所ですね。

さらに、両足を紐で縛ったり、ベレー帽に両足を突っ込んだまま跳ぶというアクロバティックなものもあります。

牛との距離を数ミリ違えてしまえば、こんな風に危険な状況になってしまいます。

念のため、先の尖った牛の角にはテープが巻き付けられ大きな怪我にならないようにしてあるそうです。

そして牛は雄牛ではなく雌牛が使われます。

角にロープをかけて担当者が牛を操るのも他の闘牛と違ったところ。

「うまく牛をかわすことができた時は、とても誇りに感じます」と闘牛士。

「ぎりぎりまで待ってうまく牛をかわすことができるのは、経験を積んだ証拠です」と観客の男性。

このランドの闘牛、15世紀にはすでにあったことが確認されています。

現在では、チャンピオン戦も開催されるようです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、僕の卒業試験の日。試験会場まで母が車で送ってくれた。母はラジオをつけるとクラシック音楽のチャンネルに合わせてこう言った。『屠殺場に連れて行く牛にクラシック音楽を聴かせると落ち着くらしいわよ』ママ、ぴったりのたとえ話をありがとう![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

地方都市のパサージュ その3 [アキテーヌ地方]

シリーズの最後は、フランス南西部の都市ボルドーのパサージュを訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2015年3月12日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合はウィンドウの下の文字をクリック)

映像が途切れ途切れになってしまう皆さん。どうも映像の読み込みと再生の速度がうまく噛み合ないのが問題のようです。解決策として、本編が始まったところで一旦ポーズボタンをクリックし再生を止め、映像を読み込むまでしばらく待ちます。ある程度映像を読み込んだところで、もう一度再生ボタンをクリックすると途切れずに見ることができるようになります。少し手間ですが試していただけると幸いです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、朝の2時だというのに上の階で大騒ぎをしているから頭にきて、モップの柄で思い切り天井をつついた。で結局、天井に穴が開いただけだった」

VDM (Vie de merde)より

風変わりなコレクション その2 [アキテーヌ地方]

シリーズの二回目は、ぐっと大型になって、トラクターのコレクションです。

収集家はフランス南西部メドック地方にお住まいです。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年10月8日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

これまた年代物のトラクターです。ちゃんとエンジンがかかるところがりっぱですね。

手入れが行き届いていることの証明です。

皆さん得意げにトラクターを乗り回していらっしゃいます。

ブルーのトラクターは1930年代のもので、ブルドッグという名前がつけられています。

まず前部の心臓部分を10分間温めてからでないと動かせません。どやらエンジンがかかったようです。無事動き始めました。

「この黄色のトラクターは戦後間もなく作られたものです」とおっしゃるのが収集家のヴィクトールさん。茶色のトレーナーを着た方です。

集めたトラクターはざっと100台あまり。いつも見学者が絶えないそうです。

「ここに来ると私の知らないトラクターがあって楽しいですよ。トラクターのメカニズムにはいつも新しい発見があります」と見学者の方。

なんだかトラクター談義に花が咲くお二人。

ずらりと並んだトラクター。ヴィクトールさん、80年かけて120台のトラクターを集めました。

最初の一台目が、このグリーンのトラクターでフランス製だそうです。

バラバラになっていたのを集めて、ヴィクトールさんが組み立てたそうです。

いったい何がヴィクトールさんをここまで駆り立てたのか?

「古いものを手に入れる喜びですかねえ」とおっしゃっていました。

トラクター好きの方はほかにも大勢いらっしゃるようで、こうして集まっては情報交換しているそうです。

黄色いユーモラスなトラクターがありましたが、ひょっとしてここまでこれに乗っていらっしゃったのでしょうか?

今では手に入らない部品をお持ちの方もいるとか。

そして、このような古い農業機器の保存運動をしている協会があるようです。

コレクターにとってはありがたい存在のようです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、運転免許の実地試験で、トラクターに追い越された![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

ベアルン地方のんびり旅 その5 [アキテーヌ地方]

シリーズの最後は、前回のサリス=ドゥ=ベアルンから東へ15キロほど行ったところにあるオルテズ(Othez)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年2月1日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

バスク地方の織物は有名ですが、そのほとんどがこのベアルン地方で作られています。

因にベアルン地方とバスク地方は地域が重なっています。

オルテズには織物工房が3軒ありますが、その一つが、まもなく創業から100年を迎えると言う歴史ある工房Moutetです。

映像に登場したのはバスク地方を代表する7つの縞模様の入った布。7本の縞はバスク地方の7つの地域を表しているそうです。

昔のベアルン地方でこれとはちょっと異なる縞模様の布が作られていました。

代々同じ家族が経営してきたこの工房は、現在のオーナーであるカトリーヌさんで4代目。

「自動織機、電子機器など導入していますが、必ず人の手でしなくてはならないことがあります。どうしても機械ではできないことがあるんです」とカトリーヌさん。

一方、ルネさんは38年間この工房で働いてきました。昔からの織り方を知っているのは彼女だけ。

一度退職しましたが、その技術を若い人に伝えるために教育係としてまた工房に戻ってきました。

「こういう仕事を教えてくれる学校なんてありませんからね。実地で学ぶことになります。そうなると、やっぱり本人のやる気が重要になってきます」とルネさん。

オルテズのあるレストランでは、この工房で作られたテーブルクロスやランチョンマットが使われています。

「食事の時に使う布や母の日のプレゼントなど、この町じゃあたいていMoutetのものですよ」とレストランのオーナー。

お客さま方も満足げ。

丈夫で長持ちするのがここの織物の特徴なら、その柄も流行に左右されることはありません。

年代物の大きなノートのようなものが出てきましたが、Moutetがこれまで製造してきた布のサンプルがすべてここに集められています。

昔のモチーフをもう一度復活させて成功を納めたものもあるとか。

カトリーヌさんが見せてくれた布は40〜50年代のモチーフを使って作られたもの。

確かに流行とは無縁の感じがします。

「これらの布は博物館に展示するとか、ショーウィンドウに飾っておくと言ったものではありません。毎日使ってこその、生きた布なのです」とカトリーヌさん。

見ているうちに数枚欲しくなってきました。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、彼がバラの花をプレゼントしてくれた。10分以上も匂いをかいではうっとりしていたのだが、最後になってようやく気がついた。バラは布製の造花だった」

VDM (Vie de merde)より

ベアルン地方のんびり旅 その4 [アキテーヌ地方]

シリーズの四回目は、ラランス村を通るオッソ川を川下に向かって100キロほど移動したところにある町サリス=ドゥ=ベアルン(Salies-de-Béarn)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年1月31日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

サリス=ドゥ=ベアルンは人口5,000人足らずの町。

古い建物の並ぶ路地はどこへ行っても似たような風景で迷ってしまいそうです。

この町は塩の産地として知られています。

こんな内陸部で塩?と思ってしまいますが、ここには海の10倍もの塩分を持つ沼があるそうです。

昔は、その沼の塩水を桶にくんでは建物の地下に作られた水槽に貯めていたそうです。

「水槽の縁はもともとまっすぐだったのですが、今ではカーブを描いています。何世紀も使われているうちに桶の形にすり減ってしまったのです」とこの町に住むベルナールさん。

町の博物館に行けば、昔ながらの製塩方法を見ることができます。

「真っ白でキラキラ光ってます。風味も豊かですよ」と保存会のルルさん。

塩水の源泉は温泉です。地下200メートルのところにある源泉からお湯をくみ上げで塩を作っています。

町役場に保存されている書物によると、5世紀もの間、沼地の近くにすんでいた500ほどの家族が代々源泉を継承して来たことが分かるそうです。

ここの塩はブラン・ドゥ・ベアルン(blanc de Béarn)と呼ばれ、様々な食品に使われています。

その一つが、バイヨンヌ地方で作られるハム。

ジャックさんのところでは三代に渡ってここの塩を使って来ました。

そして、塩が使われているのは食品だけではありません。このとおりスパ施設でも使われています。

サリス=ドゥ=ベアルンは温泉施設があることでも知られています。

昔、猟師に負われケガをしたイノシシが、ひん死の状態で沼地に倒れていたのが、翌日行ってみるとぴんぴんして走り回っていたという伝説が残っています。

フランスで塩と言えば、ゲランドを思い浮かべますが、この町の塩作りは3500年も前から続けられて来た歴史ある産業です。

温泉施設と塩がこの町の経済を支えています。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日は僕の誕生日。なのに、お祝いの電話もメールもなんにもなし。これはきっとサプライズパーティだなと思っていると玄関のチャイムがなった。さてはとドアをあけると、お隣さんが塩を借りに来ただけだった」

VDM (Vie de merde)より

ベアルン地方のんびり旅 その3 [アキテーヌ地方]

シリーズの三回目は、前回のラランス村のすぐお隣にあるオー・ボンヌ(Eaux-Bonnes)村。

酪農のかたわら民宿FERME DE LA MONTAGNE VERTEを営むお宅を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年1月30日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

雪山に囲まれた渓谷の村オー・ボンヌ。

冬の間眠っているように見えますが、忙しく働いている人もいます。

かつての羊小屋を宿に改築して民宿を営むクリスティーヌさんです。

今晩、宿泊されるお客さまのためにお部屋の準備に余念がありません。

石造りの建物の中に入ると、かわいらしいお部屋になっていました。居心地がよさそうです。

お部屋は全部で3つ。合計で6〜7人くらい泊まれるそうです。

「絵はがきみたいなすばらしい眺めでしょう。なんとなく調子が悪い日でも、外に出てこの風景を眺めたら元気になりますよ」とクリスティーヌさん。

お部屋の準備が終わると、今度は羊のお世話。

一日に三回はこうして羊小屋に来るそうです。

子羊も次々と生まれているみたいです。

羊たちは枠から首を出してエサを食べていました。

ご主人のアランさんは酪農の他に近くのスキー場でも働いています。

「私はここで生まれました。山が好きなんですよ。何年もここで暮らしていますが、毎日、何か新しい発見があります」

羊の世話の後は、宿泊客のための食事作り。

今晩はトゥルーズからのお客さまが二名宿泊の予定です。

クリスティーナさん、休む閑もありません。

日の入りとともにお客さまの到着です。

近くのスキー場でスキーを楽しんだ二人。気分を変えて、この民宿に泊まることにしたのだそうです。

「雪山に囲まれた宿に泊まれて嬉しいです。宿の方も気さくで親切ですし」と宿泊客。

会話もはずんで暖かい一夜が過ごせそうです。

オー=ボンヌ村には温泉が出ているそうです。

昔は湯治場として繁栄していたようですが、20世紀の初め頃にはすたれてしまいました。

しかし、最近また見直されて来ているそうです。

近くにスキー場があって温泉つきなら、冬のバカンスにはもってこいのロケーションですね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、スキー場の茂みで、スキー板を付けたまま用を足していると、下のゲレンデに向かって急にスキーが滑り始めた・・・・・!!![]() 」

」

VDM (Vie de merde)より

ベアルン地方のんびり旅 その2 [アキテーヌ地方]

ベアルン地方のんびり旅の第二回目は、前回のレスカンから20キロほど北東へ行ったところにあるラランス(Laruns)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年1月29日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

ノミを使って細かな模様を掘り出しているのは高級家具職人のピエールさん。

今回作っているのは家具ではなく楽器。

この地方に古くから伝わるタンブーラン(Tambourin)(正確にはTambourin à cordes)と呼ばれる楽器です。

「こうして楽器を作るのは仕事の合間の息抜きみたいなものなんです」とピエールさん。

番組の字幕には「高級額職人&歌手」となっています。

どうやらピエールさん、歌も歌うらしい。

映像のバックに流れていたのがタンブーランの奏でる音楽。

そして、箱から出て来たのがその楽器。ネックのない原始的なギターのような楽器です。

弦を弾いたり、棒で叩いたりして音を出すようです。

ラランス村はオッソ渓谷にあり、村の真ん中をオッソ川が流れています。人口は1,400人足らず。

村の家々には様々なお宝がありますが、その一つが大きな洋服ダンス。

この地方独特の模様が描かれています。

縄は婚礼すなわち繁栄を意味し、ミツバチは多産すなわち豊かさを表しているそうです。

この丈夫そうな洋服ダンスを持っていれば豊かに暮らせそうです。

こういう古い家具の修復もピエールさんの仕事です。

そして、夜には仲間のところへ出かけて行きます。

仲間とは、コーラス仲間のこと。美しい歌声が聞こえてきました。

総勢80人という大所帯のコーラスグループです。

「静まり返った冬にこうして集まっては食前酒を飲みながら歌って楽しむんです」とピエールさん。

ベアルン地方はバスク地方の中に含まれますが、コーラスの歌声とベレー帽と言えば、この地域のトレードマークのようなものですね。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、彼女の家族と一緒に食事をした。いい雰囲気になって、彼女のお祖母さんが歌を歌い始めた。あまりの音痴に思わず吹き出してしまったら、皆が僕をにらみつけた。お祖母さんは、若いときは歌手だったそうだ。信じ難し」

VDM (Vie de merde)より

ベアルン地方のんびり旅 その1 [アキテーヌ地方]

今日から、フランス南西部、スペインと国境を接するベアルン地方(下記地図の点線で囲まれた地域)を5回に分けて紹介します。

第一回目の今日は、小さな村レスカン(Lescun)を訪ねます。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2013年1月28日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

教会の鐘が鳴り響くまだうす暗い朝8時。

ジャン=ルイさんのお宅では子供たちが学校にでかける時間です。

雪をかき分けながらスクールバスのバス停に向かいます。

その間にだいぶ明るくなってきました。村には霧がかかっているようです。

子供たちを見送った後、大工のジャン=ルイさんは作業場でお仕事。

このところの雪で現場の仕事はできません。

形を整えていたのはローズと呼ばれる天然の石。屋根をふくのによく使われます。

一方、酪農家のドミニクさん。

冬の間小屋ですごす羊たちの世話で一日が始まります。

羊たちがものすごい勢いで干し草を食べていました。

この羊たちの乳を使って作るのがチーズです。

蔵の中で熟成されるチーズの手入れも欠かせません。

レスカンはアスプ渓谷にある人口190人ほどの小さな村。

その天候はめまぐるしく変化するそうです。

そして、美しい渓谷は一日の間に様々な風景を見せてくれます。

午後になって日差しが強くなってきました。村人たちも雪かきの合間にこの美しい風景を楽しみます。

「風景は毎日変わりますよ。見飽きないですねえ」

雪かきが終わったら暖炉の前で一休み。

雪深い村ですが、ここから出て行く人はいないそうです。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、ほんとに人里離れた村に引っ越してきたことを自覚した。なにしろ雪が降るとテレビが映らなくなる」

VDM (Vie de merde)より

フランスの最も美しい村 その5 [アキテーヌ地方]

気温はまだ30℃を超える時間帯もありますが、やっと夏の暑さも峠を越えたようですね。

昼間、玄関近くで聞こえていた「チチチチチ……」という虫の音が、いつの間にやら居間から聞こえてます。

音はすれども姿は見えずで、このまま幾晩お付き合いすればいいのやら……。

わが家の居間で鳴いても良き伴侶はみつかりそうもないのですけどねえ〜。

さて、シリーズの最後は、アキテーヌ地方の村サン=タマン=ドゥ=コリ(Saint-Amand-de-Coly)。

下記ウィンドウの▸をクリックして番組をご覧下さい。(フランスのTV局TF1で2012年8月31日に放送)(▸をクリックしても該当の映像が出てこない場合や、直接TF1のサイトでご覧になりたい方は→こちら)

青空の下、お花畑と麦畑に囲まれた小さな村の人口は400人足らず。

紀元6世紀、キリスト教を広めるためにアマン=ドゥ=コリ(Amand de Coly)という名の僧侶がこの地にやって来たことでこの村が誕生します。

僧侶は死後に聖者に列せられサン=タマン=ドゥ=コリ(聖アマン=ドゥ=コリ)となり、それがそのまま村の名前になりました。

ここで銅鍋を作っているのがアランさん。

「この村の歴史が気に入っています。静かで、穏やかで、平和な村は、私のような職業には向いてるんですよ」

作業場の古いガラス窓を開けると、この地方独特の屋根が並んでいました。

この地域の建物の屋根にはローズ(lauze)という堆積岩の一種が使われています。

村には、12世紀に建てられた修道院の建物が残っています。

革命後に廃墟になっていましたが、19世紀末から20世紀にかけて再建されました。

その威厳ある姿に圧倒されます。

石の要塞に囲まれた修道院の教会入り口にある鐘楼の高さは30メートルもあるそうです。

内部はロマネスクとゴシックが混在。映像を見ていると実際に行って、細かいところをもっと見てみたい気分になります。

さて、ペリゴール地方はクルミ栽培の中心地でもあります。

シルヴァンさんも生産者の一人。このクルミを使った菓子作りや、クルミ油を生産しています。

目下、このクルミ油のAOCを取得するべく奮闘中だそうです。

シルヴァンさんは教職の道よりクルミ油を生産するためにここにとどまりました。

「田舎の小さな村ですが、観光だけでは十分ではありません。本当の意味での社会生活となると、学校だって必要なんですから」

古いものを残しつつ、観光、製造、教育、医療等々が揃えば、田舎の小さな村でも一つの社会としてりっぱに成り立つということなのですね。

長い歴史のある村は、水も豊かなようです。力強い湧き水が村を潤していました。

******** フランス人のつぶやき *******

「今日、3歳になる娘を初めて教会に連れて行った。娘は教会に入るなり、十字架のキリスト像を指差して大声で言った。『ママ、どうしてターザンがあそこにいるの?』」

VDM (Vie de merde)より